Sergio Ramírez

Huérfana solitaria desde los quince años, a mi bisabuela María la sedujo la estampa barbada del comerciante descalzo que de tiempo en tiempo cruzaba el pueblo en las mañanas de neblina arreando su recua. Y la vez que lo detuvo para preguntarle por el precio de un zurrón de cal, pretextando que quería enjalbegar las paredes ya sucias de años, sin que nadie se lo pidiera él mismo se quedó hasta el anochecer entregado al trabajo de encalar con primor la casa con un hisopo de escobillas arrancadas al cerco.

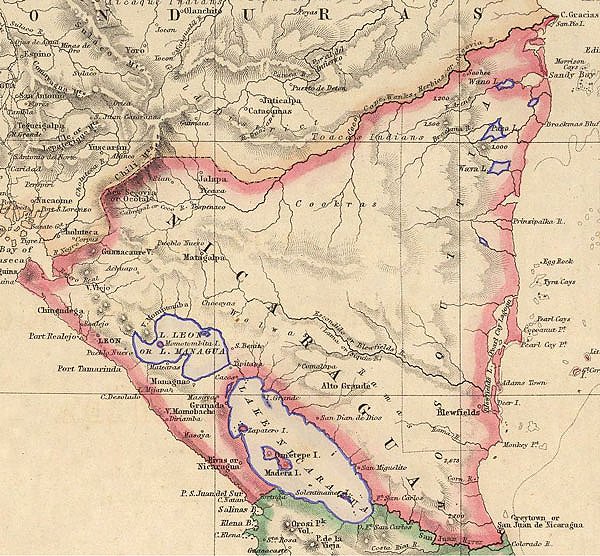

La peste del cólera de 1857 se había llevado a toda la familia de mi bisabuela, comenzando por los hermanos más pequeños, la misma peste que diezmó a los ejércitos centroamericanos en guerra contra los filibusteros de William Walker, y a la propia falange de los invasores. Otra peste, años después, se llevaría a mi otra bisabuela, María de Jesús Velásquez.

Eran tiempos en que los carreteros contratados por la intendencia militar iban preguntando de puerta en puerta si había cadáveres que acarrear a las fosas comunes, y hubo decenas de casas que quedaron pronto con las puertas de par en par, sin nadie adentro. Algunos salían de las zanjas comunales y regresaban en busca de sus familias, revividos por los aguaceros, y eran recibidos con espanto unas veces, como ocurre con quienes vuelven de entre los muertos, y otras con alegría porque habían resucitado.