Sergio Ramírez

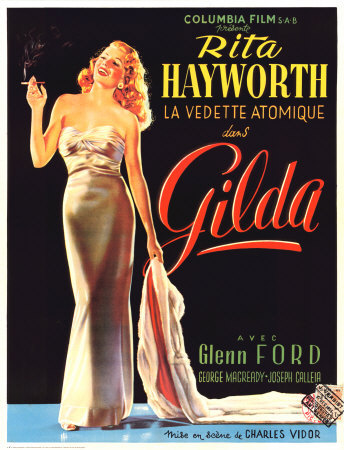

El cine, que fulgura en mis primeros recuerdos, me hizo escritor, junto a las historietas cómicas y las radionovelas. Fueron las escuelas de imaginación de mi infancia, más que los libros de Salgari, o los de Julio Verne, confesión que hago sin rubor. La literatura, igual que Dios, escribe con líneas torcidas.

El cine, que fulgura en mis primeros recuerdos, me hizo escritor, junto a las historietas cómicas y las radionovelas. Fueron las escuelas de imaginación de mi infancia, más que los libros de Salgari, o los de Julio Verne, confesión que hago sin rubor. La literatura, igual que Dios, escribe con líneas torcidas.

En un patio, quizás antes de los cinco años, estoy sentado en el suelo viendo una película que se proyecta en una sábana colgada entre los árboles. Es un cine ambulante. Un asesino de gabán negro y sombrero, quizás mejor un ladrón, el pañuelo cubriéndole medio rostro, se acerca entre las sombras con una lámpara sorda en la mano, para abrir una caja fuerte. O la película en que el personaje principal era una mano cortada, que andaba sola apoyándose en los dedos, y estrangulaba a sus víctimas.

Mis recuerdos van después al cine Darío, muy cerca de mi casa. Como ven, todo en Nicaragua se llama Darío: los cines, las escuelas, las calles, hasta las cantinas. La oscuridad de la sala que olía a orines, las bancas de madera como escaños de iglesia, el haz de luz inconstante que surgía de las ventanillas de la caseta de proyección, todo era parte de un reino misterioso. Y yo era un visitante devoto de aquel reino, suplicando siempre a mi padre el valor de la entrada de luneta, no pocas veces sin fortuna.