Ficha técnica

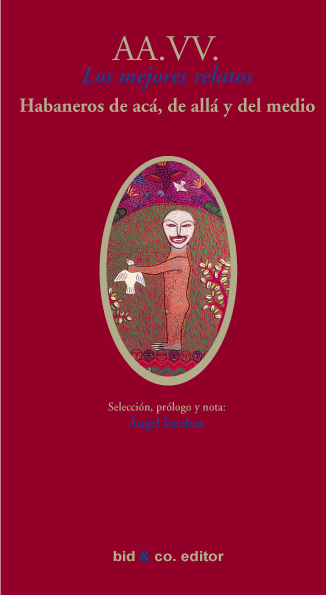

Título: Habaneros de allá, de acá y del medio | Autor: Varios autores | Editorial: Bid & Co Editor | Selección y Prólogo: Ángel Esteban | Páginas: 240 | Formato: 11,5 x 21 | Publicación: Julio de 2008 | Género: Relatos | ISBN: 980-6741-57-7

Habaneros de allá, de acá y del medio

Varios autores

Al percatarnos de que los relatos de esta antología se enmarcan física o in pectro en La Habana, decidimos titular esta muestra Habaneros de allá, de acá y del medio pues de acá -o de allá- son los que se han quedado en la isla, de allá -o de acá- los que partieron para no volver (al menos por ahora) y del medio los balseros perdidos -como Laili Pérez.

Con las virtudes resaltantes de ser la única antología que recoge autores desde la mitad del s. XX hasta la actualidad, tener una bibliografía absolutamente actualizada y representar una seleción bastante amplia política y genéricamente hablando, acá se encuentran los autores que marcan su época: Senel Paz, Leonardo Padura, el boom femenino, entre otras golosinas literarias. Y más que todo, encontramos la calidad indiscutible de los creadores de esa isla caribeña.

Índice: Ángel Esteban: Echar el cuento, vivir del cuento. Senel Paz: El Ángel Ihosvany. Luis Manuel García: Bar Mañana. Leonardo Padura: Mirando al sol. Laidi Fernández: Con una flor amarilla. José Manuel Prieto: Por unas gomas. Antonio José Ponte: De este lado del muro. Ángel Santiesteban: La luna, un muerto y un pedazo de pan. Alexis Díaz-Pimienta: La pequeña Lulú. Amir Valle: Cirios, rostros grises y una flor en la solapa. Yanitzia Canetti: Tiempo de verdugos. Enrique del Risco Arrocha: Hijo de la noche. Yoss: Fotos en las paredes. Karla Suárez: El almacén de los espejos. Ronaldo Menéndez: Menú insular. Lailí Pérez: La anunciación.

Echar el cuento, vivir del cuento

El universo cubano no es abigarrado, sino émulo de la exageración. El cubano no puede, por naturaleza, esfumarse en la mediocridad o pasar desapercibido. Allá donde va, se hace notar. Los discursos kilométricos de Fidel Castro, los juegos interminables de palabras de Cabrera Infante, las decenas de tomos de obras completas de José Martí (un hombre que lo hizo todo en 42 escasos años), el chiste siempre picante frente a las enormes difi cultades de vida de la Isla, los grados del ron, la perversidad de las tormentas tropicales, la risa estentórea, la sexualidad desbordada, son todos ejemplos perspicuos. Una película reciente, el cortometraje Utopía, de Arturo Infante, incide en varios aspectos del carácter cubano exagerado, y es a la vez altamente sorprendente por el modo de manifestar las esquinas culturales y sociales de un mundo extrañamente rico. En él, un grupo de personas de evidente condición social baja y modales toscos, comienza una partida de dominó en un lugar medio destartalado y utilizando un lenguaje coloquial casi barriobajero. En medio del griterío propio de esas reuniones, tiene lugar una acalorada discusión sobre la existencia o no del barroco latinoamericano, sobre la base de las plantas arquitectónicas y detalles de evidente nivel cultural, que termina en una pelea donde uno de ellos sale herido de gravedad. Del mismo modo, en una peluquería de barrio, varias mujeres de semejante calaña empiezan a polemizar, con una profundidad impactante, acerca de una ópera que bien puede ser de Verdi o de Puccini. De la cima a la sima: lo sublime y lo indecoroso se unen en un todo en el que lo armónico es sugerido por la rapidez y la naturalidad del paso de una actitud a la contraria.

Esa necesidad de abarcar los recovecos del universo es propia de las culturas que se encuentran todavía en proceso de formación y cuya idiosincrasia no ha sido completamente definida (Benítez Rojo 1998, 15). En el espacio cubano, la ausencia de identidad puede constituir en sí misma un modelo identitario (Dés 1993, 15), y por eso la literatura es tan rica, tan ambigua, tan impredecible, tan poco estructurable y tan espectacular. Difícilmente se puede encontrar en otro país de poco más de diez millones de habitantes un panorama literario tan amplio y de evidente calidad. Y en estas últimas décadas es el cuento el género que mayores cotas de sublimidad ha alcanzado. Esto no siempre fue así, ya que la ley del péndulo (Padura 1994, 7) es un hecho contrastable: el cuento cubano también ha pasado de la cima a la sima en varias ocasiones, con momentos de esplendor y otros de franca decadencia. El primer gran grupo de cuentistas, quizá el mejor de todos los tiempos en el Caribe, y uno de los más sólidos de toda la literatura hispanoamericana, junto con Borges y el grupo Sur, despunta en los años cuarenta del siglo pasado, y en él destacan Lino Novás Calvo, Virgilio Piñera, Lydia Cabrera, Onelio Jorge Cardoso, Ángel Arango, Alejo Carpentier, Enrique Labrador Ruiz, Félix Pita, Eliseo Diego, Dora Alonso, Lezama Lima, etc. En muchos de ellos, las novedades técnicas y temáticas procedentes de Europa y el mundo anglosajón, que sólo en el Río de La Plata habían tenido cierto eco, encuentran materialización, y el costumbrismo deja paso a la fantasía y el relieve. Ellos van a ser los verdaderos renovadores de la prosa cubana, y su magisterio continúa vivo en nuestros días.