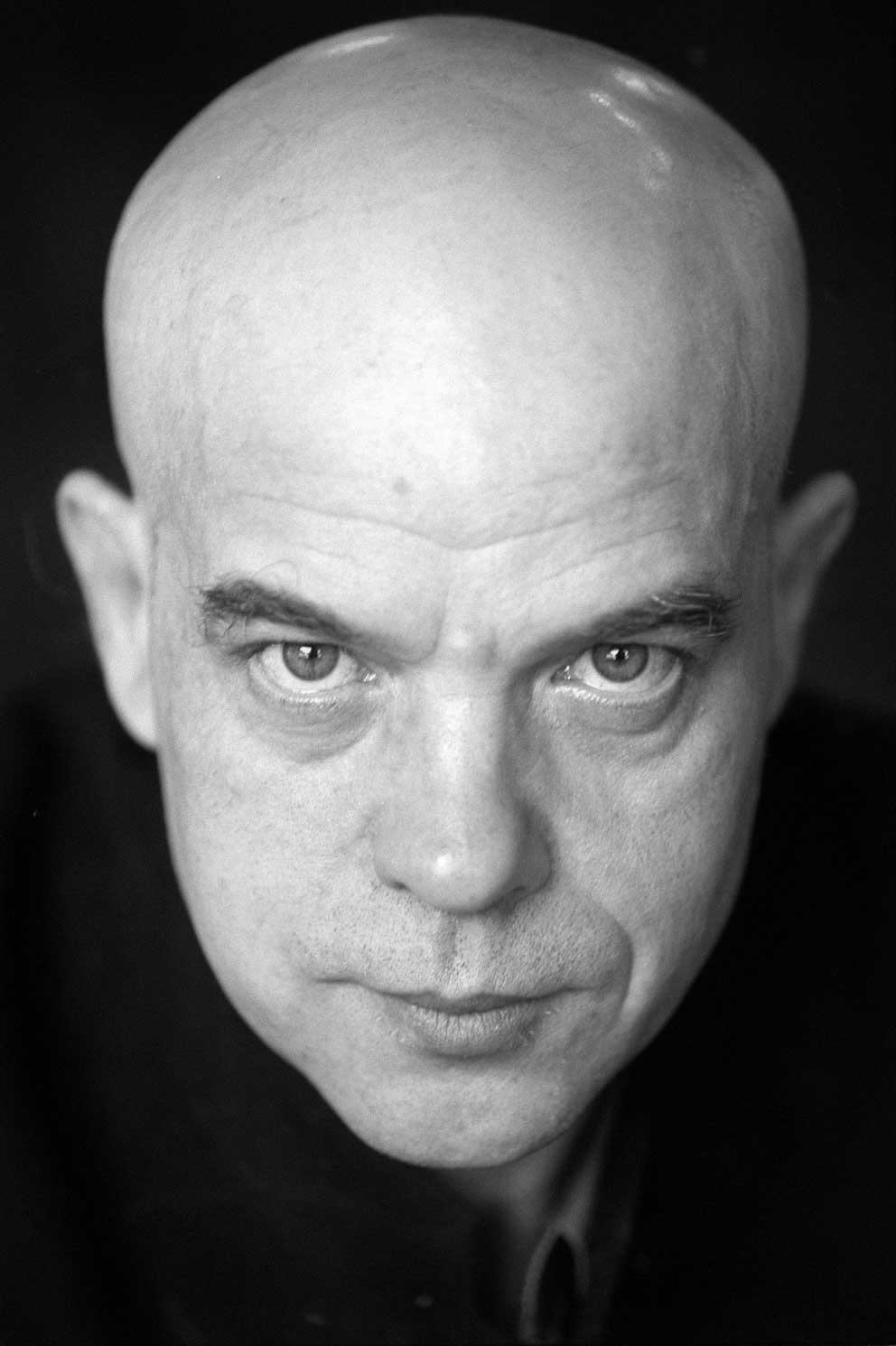

Jesús Ferrero

La primera vez que estuve en París el Barrio Latino era un distrito ennegrecido, lleno de bares y restaurantes baratos, frecuentados por estudiantes que conversaban en voz alta, fumaban y bebían cerveza, siempre con sus libros bajo el brazo y la sonrisa bien puesta en los labios. También había muchas librerías, casi tantas como bares. Era un barrio más sucio que el de ahora pero no parecía un parque temático para turistas desenfrenados, y se respiraba una atmósfera tan viva como humeante. La misma Notre-Dame era una catedral más negra que el amianto. Si entrabas a ciertas horas, podías estar solo o como mucho rodeado de diez o doce personas. Yo solía entrar muchas mañanas a leer, a meditar, a contemplar las vidrieras delicadamente acariciadas por el sol invernal.

En esa época todavía París era la capital cultural de Europa. Una muy inventiva escuela de filósofos incendiaba las aulas a las que acudían estudiantes de todos los países del mundo. París era la Meca de los estudiantes extranjeros, como decía la prensa con cierta satisfacción nada chovinista.

Cuando me fui de París, la escuela filosófica a la que me refiero había casi desaparecido en circunstancias trágicas, y durante algún tiempo me negué a regresar a la ciudad de mis más jóvenes y nutritivos años. Tardé una década en volver a pisar sus calles, sus bares, sus librerías. Fue un retorno melodramático en el que constaté, con dolor y melancolía, que la decadencia seguía y que París se había dormido en sus laureles calcinados, entregando sus distritos más soberbios al turismo, a los precios abusivos y a la descortesía.

La Sorbona parecía muerta y la ciudad se hallaba sumida en un inquietante silencio cultural que no presagiaba nada bueno. Hace ahora dos años regresé de nuevo y advertí que ya toda la ciudad era un parque temático, irrespirable en algunos flancos y absolutamente tomada por esa forma de la banalidad que llamamos turismo, y que si bien puede dar mucho dinero a las ciudades, las envilece y convierte todas las relaciones humanas en un asunto comercial. Pensé que tardaría en volver pero me equivoqué: estos días he vuelto a perderme por París, y si bien he percibido que prosigue la decadencia, se nota más movimiento, más crispación y más ira. Problemas que se van agravando día a día y que la prensa española apenas comenta.

Con cierta alegría he constatado una vez más que en Francia, y especialmente en París, el ciudadano es mucho más poderoso que en España y se enfrenta con más osadía a la sinrazón. París se niega a demoler el estado del bienestar: era cosa sabida que no debiera extrañar a nadie. En el café Le Sélect (precisamente el café que tanto frecuentó Sartre cuando se fue a vivir al barrio de Montparnasse) un oriundo de la ciudad me dijo: “París no hace revueltas, París hace revoluciones”. En estos momentos y en una Europa tan encajada, la sentencia resulta exagerada, pero ¿quién sabe? En París se detecta un ambiente cada vez más enrarecido y bastante más violento que el año anterior, entre grandes celebraciones y grandes huelgas que enturbian aún más la ciudad.

Normal. Cuando yo era estudiante las huelgas en el metro y en los trenes eran incontables, si bien los conflictos laborales resultaban insignificantes comparados con los de ahora.

Al desafío que supone en un país como Francia recordar bienes sociales, se une ahora la amenaza terrorista y el problema que conlleva una vasta emigración sin asimilar y condenada a la exclusión. Basta con acercarse a las zonas periféricas para observar que París está enteramente cercado por barrios miserables y más inflamables que el propano.

Tanto en la Europa del Norte como el la del Sur tales situaciones se aceptan con resignación y con ceguera, asumiendo la espinosa convención de que destruir el estado del bienestar es sencillamente “hacer los deberes”. Llegados a esa tesitura, los franceses, y sobre todo los parisinos, van a tender siempre a la desobediencia. Esa resistencia a aceptar las órdenes de Berlín se percibe continuamente en los cafés, en los parques, en las calles, y en las huelgas que campean por doquier mientras los noticieros airean la situación de un joven que ha permanecido varios días en coma víctima de la violencia policial.

Para terminar, hago abstracción de todo lo que acabo de decir y advierto que París será siempre París y que nadie, ni turistas, ni huelgas, ni problemas de toda índole la despojarán nunca de su deslumbrante belleza.