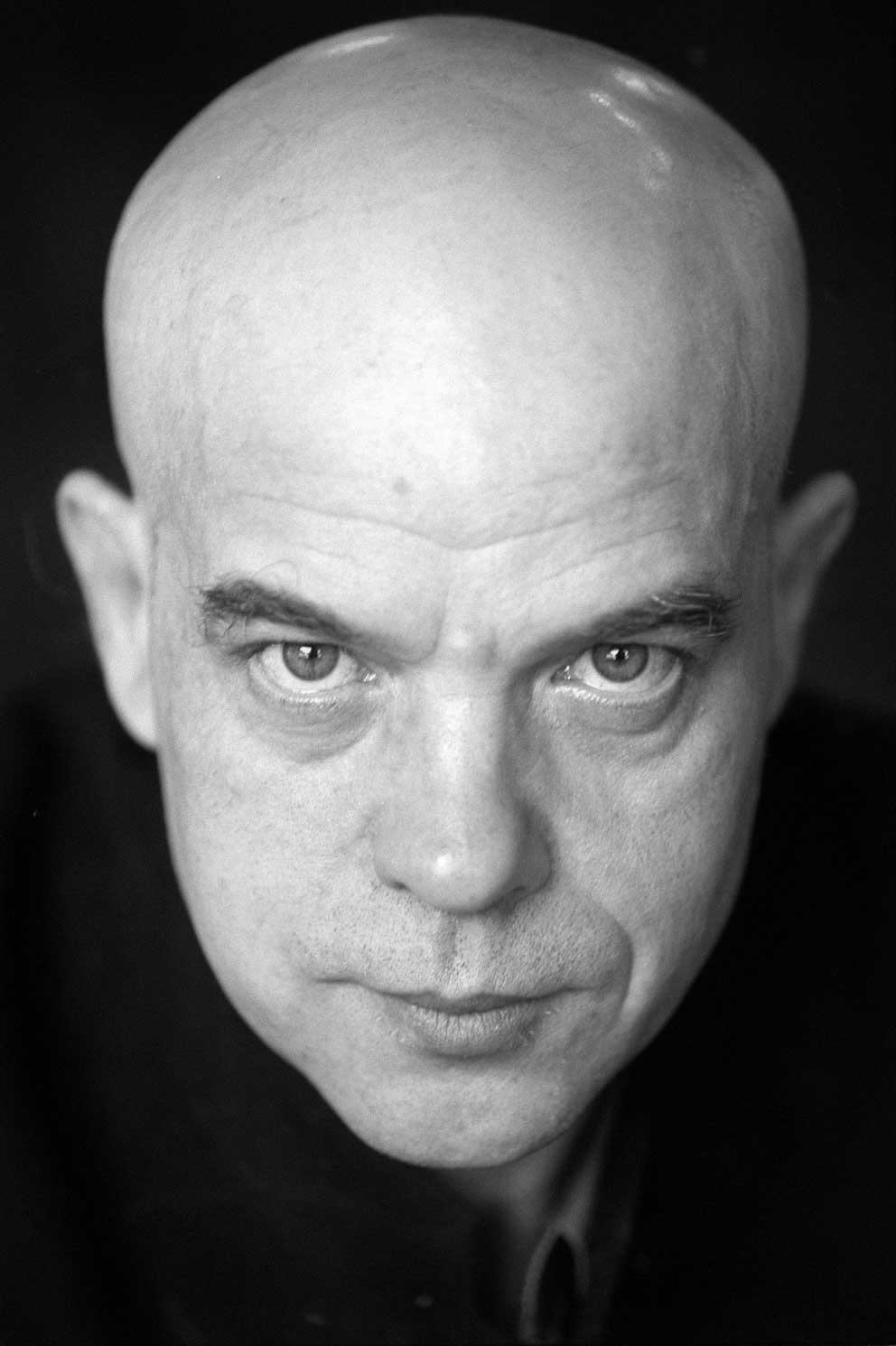

Jesús Ferrero

El encuentro al que me voy a referir tuvo lugar a finales de 1981, cuando Paul y yo éramos estudiantes. Él en la Sorbona y yo en la EHESS. Paul estaba redactando una tesina sobre las pasiones en Tolstoi y conocía a algunos rusos que habían llegado a París en 1917. Eran seres extraños y trágicos, que agotaban los últimos años de su vida en habitaciones miserables y totalmente olvidados. Uno de ellos era especialista en Tolstoi, se llamaba Sergey Ulanov y fuimos a verlo. Sergey nos recibió en su cuarto, gélido y austero como una celda monástica. Tres paredes se hallaban repletas de curvados anaqueles llenos de libros en ruso, que creaban en el recién llegado una paradójica sensación a medio camino entre la solidez y la oscilación. Daba la impresión de que, más que en una habitación, te hallabas en un barco a la deriva pero de algún modo habitado por la razón. En alfabeto cirílico, podían leerse nombres como Platón, Aristóteles, Montaigne, Spinoza, Descartes…

Sergey calentó agua en un hornillo de gas, la vertió después en una palangana, se sentó en una silla de madera, y metió sus pies desnudos en la jofaina. Al detectar el asombro que nos producían sus movimientos, Sergey sonrió levemente y nos dijo:

-Hijos míos, supongo que ya sabéis que la muerte empieza en los pies. Yo la combato con agua caliente. ¿Queréis hacer lo mismo? Tengo una jofaina más y una cacerola…

Le dijimos que no. Sergey ya sabía que mi amigo venía dispuesto a hablar con él de Tolstoi, de modo que, sin más preámbulos, nuestro decrépito y sabio anfitrión comentó:

-La culpa puede parecernos un problema moral, pero es más interesante tratarla como un tema filosófico. ¿Qué es la culpa? Para nuestros antepasados la culpa era simplemente una falta, sin embargo con el correr del tiempo ha pasado a convertirse en un fenómeno de la conciencia, y así para nosotros la culpa no designa una falta, un error o una carencia, ya que ha alargado considerablemente su esfera semántica y tiende a hacer referencia a la conciencia, más bien dolorosa, que sentimos al examinar nuestras faltas, nuestros errores y muestras carencias. De la falta sin más, pasamos a la conciencia mortificante de esa falta, y del error en su más pura simpleza, pasamos al dolor psíquico que sentimos por haberlo cometido. También podemos experimentar una culpa general que se apodera de todas las dimensiones de la vida, una culpa in abstracto, sumamente demoledora.

-Si ahora mismo Nietzsche estuviese con nosotros, nos diría que la culpa es una emoción inútil. ¿Lo es? -me atreví a preguntar.

Sergey me miró casi con lástima, pidió a Paul que vertiese más agua caliente en la jofaina, y apuntándome con su ojos azules y penetrantes, musitó:

-Deja que te diga una cosa, hijo, si todos esos nazis que procedían del catolicismo como Heydrich y Hitler (que hicieron la primera comunión y que asistían a la misa dominical hasta bien entrada la adolescencia) hubiesen padecido fuertes ataques del culpa, sí, de culpa católica, apostólica y romana, seguramente no hubiesen llegado tan lejos en su empeño de convertir la tierra en un infierno, pero resulta que la culpa se evaporó de sus almas, milagrosamente, y abrieron de par en par las puertas de horror. Hablo desde el agnosticismo, claro está. A pesar de mi origen ruso, soy devoto del racionalismo francés, circunstancia que no me impide plantearme el problema de la culpa desde el punto de vista de la economía emocional y moral. ¿Y todo esto para qué?, os preguntaréis

-Sí, nos lo preguntamos, y adivinamos que su reflexión va siguiendo un sendero más o menos definido -musitó Paul

-Sí, el sendero definido por Tolstoi. Su existencia es la prueba de lo mucho que puede cambiar una vida en el transcurso del tiempo. Hay en nuestro ser ámbitos inmodificables, y ámbitos que pueden alterarse más de lo que creemos, y que dependen mucho de nuestra experiencia social y personal. Si dividimos la vida de Tolstoi en tres períodos, el primero fue arrogante, estúpido, narcisista. Tenía sed de gloria… Qué sed más patética, ¿no es verdad? Primero de gloria militar y después, por derivación, de gloria literaria. La espada dejó paso a la pluma. Tolstoi nunca llegó a encajar del todo esa metamorfosis, que se le antojana poco viril. Normal… Aunque Tolstoi nunca fue un escritor genuinamente romántico, o digamos mejor casi nunca, vivía envuelto en la atmósfera densa y tóxica del romanticismo… Golpeaba a los siervos, se sentía feo, sucio, ignorante y lleno de lagunas… Por cierto, hallándose en París, fue a visitar a su amigo Turguénev (el que le había abierto las puertas de San Petersburgo), y tras una discusión con él lo retó a un duelo… La discusión tuvo lugar en el hotel Marigny, que más tarde se convertiría en un burdel financiado por Proust… Afortunadamente, el duelo no tuvo lugar. Imaginad que se lleva a cabo y mueren los dos… Tolstoi tenía entonces veintinueve años y era una celebridad, pues ya había escrito Infancia, Adolescencia y Juventud, además de la trilogía de Sebastopol… Doce años después, en 1869, tiene una revelación…

Paul miró a Sergey con atención mientras sacaba de su bolsillo un paquete de hebra holandesa. Nuestro anfitrión le pidió a mi amigo tabaco y lió un cigarrillo con una sola mano y a gran velocidad.

-¿A qué revelación se refiere? -preguntó Paul.

-Pues a la revelación de la finitud de la vida -respondió Sergey-. De pronto Tolstoi se percató, a los cuarenta y un años, de que era un ser mortal. En general, solemos llegar a esa conclusión mucho antes, pero es bueno advertir que en algunos asuntos nuestro escritor no era precisamente un lince. Ahí reside el encanto de algunos escritores excelentes, en sus asombrosas limitaciones. ¿Sabéis que Proust no sabía que Dostoyevski había escrito Los hermanos Karamazov? Es casi imposible no saberlo, pero siempre hay excepciones admirables, que nos dejan boquiabiertos. Nos hallamos ya en el segundo período de la vida de Tolstoi, el del descubrimiento de la muerte…

-Supongo que fue el año en que buscó el amparo filosófico de Schopenhauer… -comentó Paul.

-Exactamente. Cuando te asusta la muerte resulta conveniente el consejo de un gran demoledor. Te vuelves más nihilista, pero también más valiente. Cuatro años después comienza a escribir Ana Karenina. Tras publicarla, empieza a detestar toda su obra anterior, con ese desprecio inconmensurable, aterrador, que solo sienten a veces los grandes autores. ¿Y si toda su vida hubiese sido una equivocación? Estoy hablando del momento en el que la culpa adquiere en él dimensiones absolutas, y absolutamente abstractas, que lo abarcan todo, su vida y la del universo. Un proceso de conversión y demolición que lo conducirá hasta Resurrección, que como bien sabéis vio la luz en 1899. Diez años después, el gran León morirá, como su heroína fundamental, en una estación. El padre de Tolstoi, había muerto también fuera de casa, en plena calle, y fuera de casa había muerto Anna Karenina, la misma que pensaba que “todos hemos sido creados para sufrir; que todos solemos inventamos medios para engañarnos a nosotros mismos. Y cuando vemos la verdad no sabemos qué hacer”. ¿Recordáis dónde tuvo Ana esos pensamientos? -preguntó Sergey.

-En el último tren al que se subió en su vida -respondió enseguida Paul-, en el tren que la llevaba a la estación de la muerte.

-Efectivamente. Y ahora viene la gran primicia, muchachos… Mi padre, Dimitri Ulanov, era el jefe de la remota estación en la que acabaron los días de Tolstoi. Él lo vio sentado en un banco de un gélido andén de la estación de Astapovo. Mi padre me contaba que Tolstoi hablaba con el fantasma de Ana Karenina. Tolstoi comprendía la desesperación de Ana, su último viaje, la decisión final cuando ve a lo lejos el tren mercancías que acabará con su vida. Mi padre temió que Tolstoi pudiese hacer lo mismo que su heroína, y corrió hasta su despacho en busca de ayuda. Entre dos hombres lo trasportaron hasta un cuarto de la estación, donde murió no mucho después. Mi padre llegó a casa llorando y nos contó lo ocurrido. Yo acababa de cumplir diez años, y desde entonces soy un devoto de Tolstoi, ese gran explorador de la vida y de la muerte, ese gran explorador de la culpa: la primera y la última dimensión del alma partida.

Tras el torrente de palabras, Sergey se calló y nos miró con sus ojos dolientes y vivos. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que nos hallábamos ante un hombre absolutamente emocionante y conmovedor, y agradecí a Paul que me hubiese llevado hasta su casa. Tan solo un año después, Sergei moría en la estación de Saint-Lazare. Al parecer lo habían echado de su querida buhardilla en pleno invierno y anduvo varios días perdido por París, falto de razón y de abrigo. Murió sin dolor, como dicen que les ocurre a los que mueren de frío.