Félix de Azúa

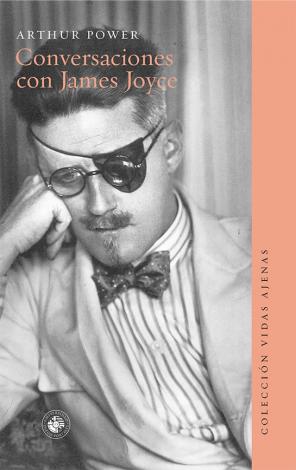

Ejemplo. Sabemos que James Joyce fue uno de los artistas que fundaron las vanguardias que arañaban los límites del lenguaje, la luz, los sonidos o la vivienda. Pero no es así como se veía él. En sus conversaciones con Arthur Power (Ed. Universidad Diego Portales), compatriota de pocas luces con quien conversaba a veces en París, el escritor dibuja una imagen de sí mismo bastante inesperada. Opinaba que el cristianismo, ofuscado con la muerte de los humanos, había destruido "el misterio de la vida animal". Admiraba, en cambio, el trato que asirios y egipcios daban a perros y gatos. Lo remataba algo después al asegurar que los paganos tenían una mayor valentía frente a la muerte que los cristianos.

Este arcaísmo babilónico lo confirma su rechazo del Renacimiento al que considera "una vuelta a la infancia" comparado, dice, con el gótico. Y entonces afirma que su escritura está más cerca del medievo que de los tiempos actuales. Cree que, de haber vivido en el siglo XIV, "habría obtenido mucho mayor reconocimiento". Admira que Joyce, el mesopotámico, el pagano, se tuviera por un escriba del medievo, experto artesano en la manipulación de masas pétreas, artífice de laberintos dublineses y retorcidas gárgolas con la cara de Bloom, en un taller lleno de gatos. Y sin embargo tiene sentido: uno entiende perfectamente este Joyce neogótico y (perdón) neogático.