Nunca se reiterará en exceso que la filosofía, precisamente por constituir una exigencia elemental del ser lingüístico, alcanza un elevado grado de complejidad. Pues las cuestiones elementales son la auténtica matriz, tanto de la disposición espiritual que conduce a la ciencia como de la que conduce a la exigencia artística. La matemática, la reflexión musical, o la física teórica, encuentran en la filosofía un auténtico punto de convergencia, una "unidad focal de significación", según la formulación aristotélica. En ausencia de esta última las disciplinas particulares quedan reducidas (según expresión de un matemático eminente) a la insignificancia. No otra cosa indicaba Descartes cuando añadía a sus trabajos científicos ese prólogo legitimador conocido como Discurso del Método.

Cierto es que la distribución del saber está hecho de tal forma que los lectores de Descartes, o bien son especialistas en algún retazo del contenido científico, o bien son especialistas en el prólogo (estos últimos son precisamente los formados en la facultad de filosofía. Extraña quiebra que Descartes viviría como auténtica mutilación, pero que no escandaliza a los voceros culturales ni a los responsables de nuestra formación.

Expresión tristemente ejemplar de esta situación es lo que hace unos años pasaba con la matemática (afortunadamente ya no es así). Pues se introducía a los niños en esta disciplina mediante la teoría de conjuntos, sin explicarles nunca cuál era la función quizás primordial de la misma, filosófica donde las haya. Pues Georg Cantor, el fundador de la misma, pretendía ante todo disponer de un arma para abordar el problema esencialmente filosófico del infinito. Y cabe obviamente hacer matemáticas sin teoría formalizada de conjuntos, mientras que es imposible sin ella abordar con rigor "ese delicado laberinto" que, al decir de Borges, constituye la cuestión del infinito.

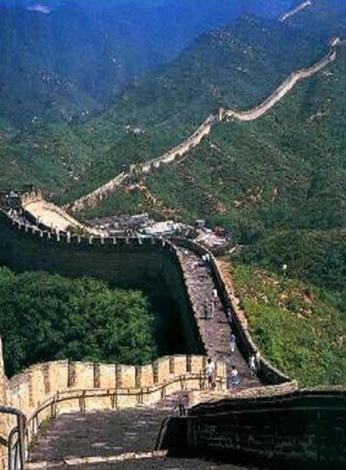

En una montaña que se alza sobre la Gran Muralla, en el entorno de Pekín, cabe leer el eslogan en lengua inglesa one dream, one world, "un único mundo, un único sueño". Esta unicidad del sueño podría fácilmente verse como unicidad de la pesadilla, si se considera que para la inmensa mayoría de los humanos la lucha por la subsistencia ocupa la integridad de sus jornadas. Y aun ateniéndose a los privilegiados ámbitos en los que esta esclavitud inmediata queda atrás, perdura la imposibilidad de vivir en condiciones no ya de ornato y de confort, sino incluso de salubridad, es decir, de vivir simplemente con decencia. En lo referente al ornato, la preocupación por alcanzarlo llega a confundirse con la radical confrontación que supone la aspiración artística, de lo cual es indicio el uso que se hace en nuestra lengua del término diseño. En fin, somos tan poco fieles a la concepción aristotélica del saber como algo en lo que el hombre encuentra su realización (y que en consecuencia ha de valer por sí mismo) que la matemática es socialmente concebida como mero instrumento para disciplinas con finalidades prácticas e incluso instrumentalizada al servicio de la selección social. Asunto éste que será recurrente a lo largo de esta reflexión. Finalicemos hoy dejando de nuevo que se exprese el propio Aristóteles, refiriéndose ya explícitamente a la filosofía:

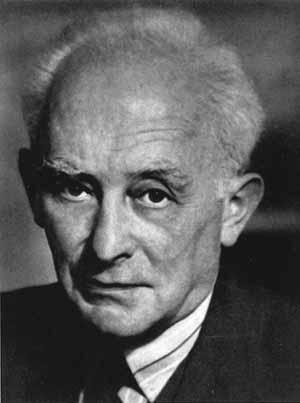

En una montaña que se alza sobre la Gran Muralla, en el entorno de Pekín, cabe leer el eslogan en lengua inglesa one dream, one world, "un único mundo, un único sueño". Esta unicidad del sueño podría fácilmente verse como unicidad de la pesadilla, si se considera que para la inmensa mayoría de los humanos la lucha por la subsistencia ocupa la integridad de sus jornadas. Y aun ateniéndose a los privilegiados ámbitos en los que esta esclavitud inmediata queda atrás, perdura la imposibilidad de vivir en condiciones no ya de ornato y de confort, sino incluso de salubridad, es decir, de vivir simplemente con decencia. En lo referente al ornato, la preocupación por alcanzarlo llega a confundirse con la radical confrontación que supone la aspiración artística, de lo cual es indicio el uso que se hace en nuestra lengua del término diseño. En fin, somos tan poco fieles a la concepción aristotélica del saber como algo en lo que el hombre encuentra su realización (y que en consecuencia ha de valer por sí mismo) que la matemática es socialmente concebida como mero instrumento para disciplinas con finalidades prácticas e incluso instrumentalizada al servicio de la selección social. Asunto éste que será recurrente a lo largo de esta reflexión. Finalicemos hoy dejando de nuevo que se exprese el propio Aristóteles, refiriéndose ya explícitamente a la filosofía: Si a ello añadimos que las doctrinas religiosas imperantes (pero también muchas de las que ya no lo eran) daban en general apoyo a las convicciones forjadas en la intuición ¿qué hizo que las nuevas hipótesis astronómicas fueran abriéndose camino? Pues simplemente que, por contrarias que fueran a la intuición y a la fe, poseían gran fuerza explicativa. Ahora bien: lograr aclarar, explicar, fundar en razón el entorno terrestre o celeste, y a poder ser en su totalidad, constituye en palabras de Max Born "el ardiente deseo de toda mente pensante", deseo que no se aminora en absoluto por el hecho de que aquello que se trata de aclarar "sea eventualmente de total irrelevancia para nuestra existencia".

Si a ello añadimos que las doctrinas religiosas imperantes (pero también muchas de las que ya no lo eran) daban en general apoyo a las convicciones forjadas en la intuición ¿qué hizo que las nuevas hipótesis astronómicas fueran abriéndose camino? Pues simplemente que, por contrarias que fueran a la intuición y a la fe, poseían gran fuerza explicativa. Ahora bien: lograr aclarar, explicar, fundar en razón el entorno terrestre o celeste, y a poder ser en su totalidad, constituye en palabras de Max Born "el ardiente deseo de toda mente pensante", deseo que no se aminora en absoluto por el hecho de que aquello que se trata de aclarar "sea eventualmente de total irrelevancia para nuestra existencia".