En estos días vi dos recientes películas de Hollywood construidas en torno a una fantasía de venganza: Death Sentence, de James Wan (el director de Saw, que aquí se llamó El juego del miedo) y The Brave One, de Neil Jordan. En ambos relatos el protagonista es una persona común: Nick Hume (Kevin Bacon) en Death Sentence, un ejecutivo, padre de dos jovencitos, y Erica Bain (Jodie Foster) en The Brave One, conductora de un programa de radio en una emisora con pretensiones de seriedad. Ambos personajes sufren una pérdida -Nick ve morir a su hijo mayor, Erica ve morir a su prometido- a causa de un hecho típico de violencia urbana. Y los dos, desilusionados por el estado general de las cosas y particularmente por la imposibilidad de obtener justicia en sus demandas, se lanzan a una cruzada vengadora.

Las similitudes no acaban allí. Las dos películas rozan lo inverosímil en su necesidad de convertir a dos personas convencionales en máquinas de matar: Nick deviene alter ego de Travis Bickle en tiempo récord, incluyendo un rapado de cabeza, y Erica pasa de ser una tiradora novata a una perfecta entre el primer y el segundo crimen que comete.

Lo terrible, lo sencillamente irresponsable, es la forma en la que embarcan al espectador en su violencia. Habría que ser de piedra para no sentir como propio el dolor de los protagonistas (¿quién no tiembla cuando teme que le maten a un ser querido?) y para no identificar como próximo ese relato de una ciudad -Nueva York, Madrid, Buenos Aires: da igual- estragada por las desigualdades y el crimen. Por ende resulta difícil no sentir algo parecido al júbilo cuando estos vengadores (Death Sentence está basada en una novela de Brian Garfield, que también escribió el relato original de aquella vieja y famosa película con Charles Bronson, Death Wish, El Vengador Anónimo) matan sin piedad a delincuentes y asesinos. ¿Acaso no es un vertedero la ciudad, como lo era la Nueva York de Taxi Driver? ¿Acaso no es inefectiva la policía e inconducente la justicia formal?

Lo terrible, lo sencillamente irresponsable, es la forma en la que embarcan al espectador en su violencia. Habría que ser de piedra para no sentir como propio el dolor de los protagonistas (¿quién no tiembla cuando teme que le maten a un ser querido?) y para no identificar como próximo ese relato de una ciudad -Nueva York, Madrid, Buenos Aires: da igual- estragada por las desigualdades y el crimen. Por ende resulta difícil no sentir algo parecido al júbilo cuando estos vengadores (Death Sentence está basada en una novela de Brian Garfield, que también escribió el relato original de aquella vieja y famosa película con Charles Bronson, Death Wish, El Vengador Anónimo) matan sin piedad a delincuentes y asesinos. ¿Acaso no es un vertedero la ciudad, como lo era la Nueva York de Taxi Driver? ¿Acaso no es inefectiva la policía e inconducente la justicia formal?

Está claro que no se trata de films que pretendan abrir la dscusión sobre el tema. Se trata apenas de films de género que juegan de la manera más siniestra con nuestro apetito por la violencia. Sorprendentemente, la película que está más cerca de ilustrar los pros y contras de la cuestión no es la de Jordan, a quien se tiene por un cineasta serio (Mona Lisa, The Crying Game, The End of the Affair), sino la película de Wan, el cineasta que se especializa en relatos que lucran con el morbo y la sangre. Al menos en Death Sentence el protagonista alcanza a comprender que la violencia en que se ha embarcado no puede sino volverse en su contra y lastimar a más gente inocente. Pero en The Brave One Erica Bain se sale con la suya, ayudada por un policía que no duda en torcer la ley para arribar a un happy ending repugnante.

En ninguno de los dos casos se sugiere duda alguna sobre las víctimas de estas venganzas: todos aquellos a quienes Nick y Erica matan son presentados como seres repugnantes, merecedores de justicia sumaria, y por eso cuando se los mata uno no siente más emoción que la que se pone en juego al disponer de un mosquito. Uno querría creer que a esta altura de la Historia existe evidencia más que suficiente para demostrar que la retaliación sólo produce más injusticia, más violencia y más muerte. (The Brave One quiere sacar patente de equilibrada cuando permite que una oyente de Erica le diga en la radio: ‘¿Es que no aprendimos nada de la lección de Irak?') Pero como bien sabemos -basta con conversar con la gente ‘como uno' en cualquier reunión- vivimos en sociedades más que dispuestas a bendecir la violencia siempre y cuando sea empleada, sin importar cómo, en lo que aparece como nuestra protección. Golpeen, repriman y maten, siempre y cuando sea a nuestros ‘adversarios'.

Hay demasiada gente que olvida que Hitler fue consagrado democráticamente, por aclamación popular, para salvar al pueblo alemán de las agresiones a que lo sometían ciertos elementos ‘disociadores'. (Judíos usureros, comunistas, negros, delincuentes, la escoria social: las etiquetas cambian, la excusa es siempre la misma.)

En este siglo XXI aún flamante, la vida sigue siendo un cabaret.

Por supuesto, no empecé leyendo el texto original de Sir Thomas Malory. Me compré infinidad de versiones infantiles, y vi La espada en la piedra y la película vieja con Robert Taylor y después Excalibur de John Boorman. Recién en agosto de 1982, cuando mi inglés empezaba a ponerse a la altura del desafío, conseguí el libro en una edición que Penguin repartió en dos volúmenes. Todavía conserva mis infinitos subrayados en lápiz, anotaciones en márgenes y traducción de palabras abstrusas, todo prolijísimo, con trazos ligeros como el hilo de una araña: aunque perdiese por completo la memoria, cuando volviese a abrirlo entendería a simple vista que el libro debió significar mucho para mí -que ahí hay volcado mucho amor.

Por supuesto, no empecé leyendo el texto original de Sir Thomas Malory. Me compré infinidad de versiones infantiles, y vi La espada en la piedra y la película vieja con Robert Taylor y después Excalibur de John Boorman. Recién en agosto de 1982, cuando mi inglés empezaba a ponerse a la altura del desafío, conseguí el libro en una edición que Penguin repartió en dos volúmenes. Todavía conserva mis infinitos subrayados en lápiz, anotaciones en márgenes y traducción de palabras abstrusas, todo prolijísimo, con trazos ligeros como el hilo de una araña: aunque perdiese por completo la memoria, cuando volviese a abrirlo entendería a simple vista que el libro debió significar mucho para mí -que ahí hay volcado mucho amor. Al principio esas oscuridades me asustaban, como me ocurrió cuando me encontré con la versión completa, ‘adulta', de la leyenda de Robin Hood: ¿era imprescindible que Lady Marian y el hijo de Robin fuesen asesinados, era imprescindible que Robin mismo muriese víctima de un engaño vil, resultante del resentimiento de un familiar? Lo que era imprescindible era que yo entendiese que todos los hechos producen consecuencias y que la vida no termina en el instante del happy ending sino en la muerte.

Al principio esas oscuridades me asustaban, como me ocurrió cuando me encontré con la versión completa, ‘adulta', de la leyenda de Robin Hood: ¿era imprescindible que Lady Marian y el hijo de Robin fuesen asesinados, era imprescindible que Robin mismo muriese víctima de un engaño vil, resultante del resentimiento de un familiar? Lo que era imprescindible era que yo entendiese que todos los hechos producen consecuencias y que la vida no termina en el instante del happy ending sino en la muerte.

Gracias al lanzamiento de la edición en DVD para coleccionistas volví a ver el Drácula de Francis Ford Coppola -o, para ser más fiel al título que Coppola le puso con intención de justicia, el Drácula de Bram Stoker. Supongo que el hecho de haber sido dirigida por el autor de la saga de El Padrino y Apocalypse Now le jugó en contra en su momento: ¿qué clase de genialidad debería dirigir Coppola en estos tiempos para que se acepte que una obra nueva puede estar a la altura de tanta mitología? Y sin embargo este Drácula es una película inmensa. Quizás no en el nivel de sus obras maestras, pero sin duda en lo más alto del grupo de películas intermedias -que las tiene brillantes: La conversación, Rumble Fish... En lo que sí destaca por encima de todas las demás es en un aspecto inequívoco: es la más bella historia de amor de toda su filmografía. Y una de las más conmovedoras, quizás por inesperada, de la historia del cine.

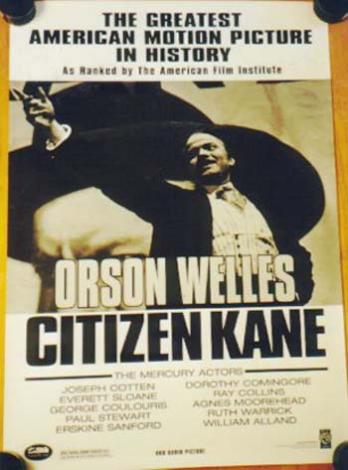

Gracias al lanzamiento de la edición en DVD para coleccionistas volví a ver el Drácula de Francis Ford Coppola -o, para ser más fiel al título que Coppola le puso con intención de justicia, el Drácula de Bram Stoker. Supongo que el hecho de haber sido dirigida por el autor de la saga de El Padrino y Apocalypse Now le jugó en contra en su momento: ¿qué clase de genialidad debería dirigir Coppola en estos tiempos para que se acepte que una obra nueva puede estar a la altura de tanta mitología? Y sin embargo este Drácula es una película inmensa. Quizás no en el nivel de sus obras maestras, pero sin duda en lo más alto del grupo de películas intermedias -que las tiene brillantes: La conversación, Rumble Fish... En lo que sí destaca por encima de todas las demás es en un aspecto inequívoco: es la más bella historia de amor de toda su filmografía. Y una de las más conmovedoras, quizás por inesperada, de la historia del cine. Más allá de los motivos que lo inspiraron -entre los que no hay que olvidar un ego de las dimensiones del de Hearst, y un agujero negro afectivo que llenar tan devastador como el impulsa al Kane del film-, el simple hecho de que Citizen Kane haya no sólo sobrevivido a Hearst sino también al fracaso económico es un testimonio del poder abrasador del arte cuando alcanza el nivel de la genialidad -una genialidad que también hay que atribuirle, entre otros, al guionista Herman J. Mankiewicz y el fotógrafo Gregg Toland.

Más allá de los motivos que lo inspiraron -entre los que no hay que olvidar un ego de las dimensiones del de Hearst, y un agujero negro afectivo que llenar tan devastador como el impulsa al Kane del film-, el simple hecho de que Citizen Kane haya no sólo sobrevivido a Hearst sino también al fracaso económico es un testimonio del poder abrasador del arte cuando alcanza el nivel de la genialidad -una genialidad que también hay que atribuirle, entre otros, al guionista Herman J. Mankiewicz y el fotógrafo Gregg Toland.