Después de haber hecho una lectura de La batalla del calentamiento en Waldbronn (que a esta altura es lo más parecido a un segundo hogar que tengo en Alemania), llegué a Frankfurt, la ciudad que los escritores registramos ante todo como sede de la Feria más importante del mundo en materia de libros. Y allí conocí a la gente de la Sociedad para la Promoción de la Literatura Africana, Asiática y Latinoamericana. ¿Qué es lo que hacen estos alemanes tan delirantes como maravillosos? Pues lo que su augusto nombre propone, dado que están convencidos de que la ficción literaria no se agota en Europa ni en los Estados Unidos: promueven las traducciones al alemán de autores de los tres continentes mentados (en este año, sin ir más lejos, han colaborado económicamente con editoriales para traducir novelas del peruano Daniel Alarcón, de Martín Kohan y de la uruguaya Cristina Peri Rossi, entre otros autores -como yo, por ejemplo),  compilan material informativo sobre nuestras letras asesorando a editoriales y medios alemanes, mantienen al día un banco de datos al que todos pueden acceder (me encanta descubrir allí a Der Robin Hood von San Fernando, que es como rebautizaron al maravilloso libro de Crstian Alarcón Cuando me muera quiero que me toquen cumbia) y organizan lecturas y encuentros, además de colaborar con la mismísima Feria.

compilan material informativo sobre nuestras letras asesorando a editoriales y medios alemanes, mantienen al día un banco de datos al que todos pueden acceder (me encanta descubrir allí a Der Robin Hood von San Fernando, que es como rebautizaron al maravilloso libro de Crstian Alarcón Cuando me muera quiero que me toquen cumbia) y organizan lecturas y encuentros, además de colaborar con la mismísima Feria.

Conversando con una de sus representantes, Corry von Mayenburg, le cuento que en América Latina ni siquiera podemos coordinar entre nuestros propios países para difundir la literatura que hacemos. Los colombianos no conocen la inmensa mayoría de lo que hacemos los argentinos, los chilenos no saben de los mexicanos, los uruguayos desconocen a los ecuatorianos -y viceversa, en todos los casos. ¡Y eso que ni siquiera tenemos que sortear la dificultad de que alguien nos traduzca!

Espero que Corry haya entendido que las desventuras latinoamericanas de las que le hablé (nuestros países no parecen tener gran interés en fomentar el intercambio cultural) eran un elogio indirecto al interés que ellos ponen en conocer y difundir voces distintas de las suyas, y también de las predominantes en inglés.

Por la noche, al término de mi lectura en un pequeño castillo que lleva el apropiado nombre de Gotisches Haus, conozco a Roland Spiller, un profesor de la Universidad de Frankfurt con particular debilidad por la literatura latinoamericana en general, y argentina en particular. Me dice entusiasmado que viajará a la Argentina en mayo, para participar de un coloquio sobre el tema. Poco después me entero de un encuentro que también ocurrirá en la Argentina entre traductores alemanes que trabajan sobre originales en español. Es obvio que esta gente tiene un interés militante en el otro: otras voces, otros ámbitos, diría el viejo Truman. Y que ese interés los dignifica, en tanto muestra cuán abiertos están a nuevas experiencias.

A este respecto, al menos, me gustaría que alguna vez caminásemos en sus huellas.

Siempre fui fan de Tarzán, desde muy pequeño. Me gustaban más los libros originales de Edgar Rice Burroughs que las películas (hoy las detesto a todas por igual, no hay una sola, ni siquiera Greystoke, que esté a la altura del original) y por supuesto las adaptaciones a historieta: Foster el primero, pero también Burne Hogarth y Russ Manning, cuyos dibujos compraba cada quincena en revistas mexicanas editadas por Novaro. Encontrar esta edición en Madrid fue una suerte. Pero esta noche, al comenzar la lectura, temo que no me sea posible el regreso al disfrute de la infancia con que contaba. La historia del primer volumen es errática, Foster persiste en ese extraño ‘traje' que su predecesor Rex Maxon y el actor Elmo Lincoln le atribuyeron a Tarzán, una suerte de malla enteriza de leopardo con un único bretel -ridícula. Para colmo, por lealtad a su amigo el francés D'Arnot, Tarzán salva a un fuerte colonial francés del ataque de los locales. ¡Tarzán imperialista! El mundo y la experiencia me están complicando el goce de la aventura...

Siempre fui fan de Tarzán, desde muy pequeño. Me gustaban más los libros originales de Edgar Rice Burroughs que las películas (hoy las detesto a todas por igual, no hay una sola, ni siquiera Greystoke, que esté a la altura del original) y por supuesto las adaptaciones a historieta: Foster el primero, pero también Burne Hogarth y Russ Manning, cuyos dibujos compraba cada quincena en revistas mexicanas editadas por Novaro. Encontrar esta edición en Madrid fue una suerte. Pero esta noche, al comenzar la lectura, temo que no me sea posible el regreso al disfrute de la infancia con que contaba. La historia del primer volumen es errática, Foster persiste en ese extraño ‘traje' que su predecesor Rex Maxon y el actor Elmo Lincoln le atribuyeron a Tarzán, una suerte de malla enteriza de leopardo con un único bretel -ridícula. Para colmo, por lealtad a su amigo el francés D'Arnot, Tarzán salva a un fuerte colonial francés del ataque de los locales. ¡Tarzán imperialista! El mundo y la experiencia me están complicando el goce de la aventura... Porque describe bien el sitio en que la entrevista transcurre -una amplia estancia de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de la que por entonces el autor de Ficciones era director-, porque recrea fielmente el estilo de Borges expresándose en inglés... y porque hasta tiene algo parecido a un argumento, con la secretaria de Borges interrumpiendo la charla cada dos por tres para recordar que ‘el señor Campbell (lo) está esperando'.

Porque describe bien el sitio en que la entrevista transcurre -una amplia estancia de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, de la que por entonces el autor de Ficciones era director-, porque recrea fielmente el estilo de Borges expresándose en inglés... y porque hasta tiene algo parecido a un argumento, con la secretaria de Borges interrumpiendo la charla cada dos por tres para recordar que ‘el señor Campbell (lo) está esperando'. Me llenó de ternura que Borges argentinizase su inglés, por lo general encomiable, colocando como colofón de muchas frases la pregunta retórica en español: ¿...no? Como en: ‘La superstición es, supongo, una forma ligera de la locura, ¿no?' Una afirmación a la que de inmediato se le adosa una coda que introduce la duda; durante la entrevista, Borges utiliza este mecanismo muchísimas veces. Si bien es cierto que el recurso es propio del habla porteña (sin ir más lejos, cada vez que voy a un café o a un restaurant, en vez de pedir algo directamente yo pregunto: ‘¿Puedo pedirle...?', lo cual me obliga a formular dos preguntas en vez de una), creo que expresa la profunda inseguridad de Borges, que largaba opiniones y de inmediato sentía la necesidad de asegurarse que contaba con la aprobación de su oyente.

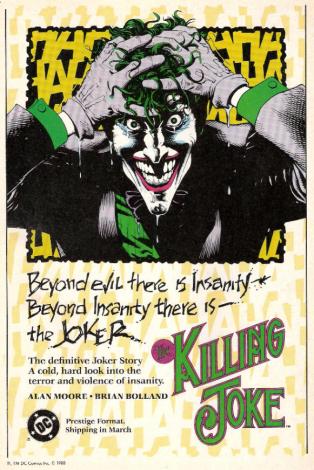

Me llenó de ternura que Borges argentinizase su inglés, por lo general encomiable, colocando como colofón de muchas frases la pregunta retórica en español: ¿...no? Como en: ‘La superstición es, supongo, una forma ligera de la locura, ¿no?' Una afirmación a la que de inmediato se le adosa una coda que introduce la duda; durante la entrevista, Borges utiliza este mecanismo muchísimas veces. Si bien es cierto que el recurso es propio del habla porteña (sin ir más lejos, cada vez que voy a un café o a un restaurant, en vez de pedir algo directamente yo pregunto: ‘¿Puedo pedirle...?', lo cual me obliga a formular dos preguntas en vez de una), creo que expresa la profunda inseguridad de Borges, que largaba opiniones y de inmediato sentía la necesidad de asegurarse que contaba con la aprobación de su oyente. Pero me sorprendí cuando leí declaraciones de Alan Moore diciendo que detestaba The Killing Joke, una historia ilustrada por Brian Bolland que es para mí -modestamente- la mejor historieta sobre Batman y the Joker que se haya escrito nunca.

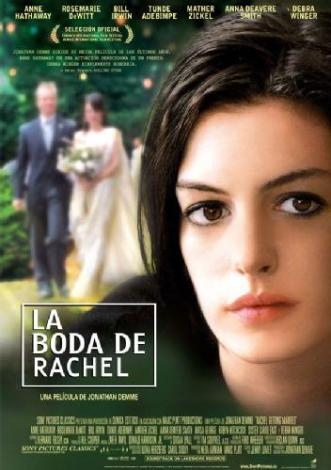

Pero me sorprendí cuando leí declaraciones de Alan Moore diciendo que detestaba The Killing Joke, una historia ilustrada por Brian Bolland que es para mí -modestamente- la mejor historieta sobre Batman y the Joker que se haya escrito nunca. De algún modo la música que puebla Rachel volvió a mi cabeza -de un registro sonoro de las culturas orientales a otro decorativo-, y mis lagrimales reaccionaron en consecuencia. La cabeza nos tiende trampas tan bonitas, a veces...

De algún modo la música que puebla Rachel volvió a mi cabeza -de un registro sonoro de las culturas orientales a otro decorativo-, y mis lagrimales reaccionaron en consecuencia. La cabeza nos tiende trampas tan bonitas, a veces...

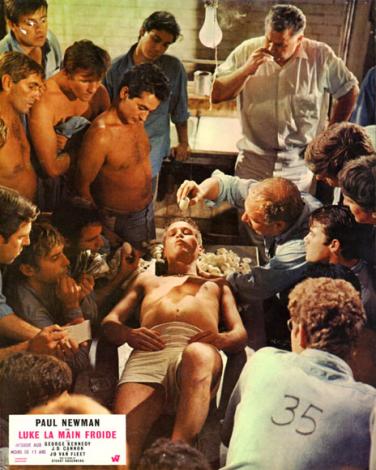

Luke es un cáncer para el orden que preservan por la fuerza. Y por eso se toman la misión de quebrarlo como una cuestión personal.

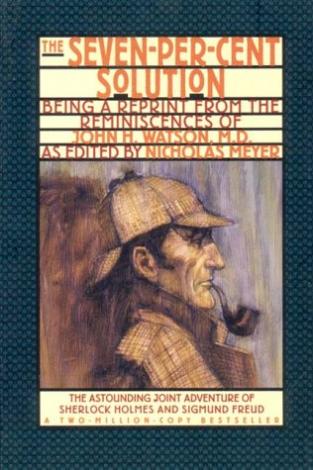

Luke es un cáncer para el orden que preservan por la fuerza. Y por eso se toman la misión de quebrarlo como una cuestión personal. ¿En este universo donde la realidad suele arrollarnos mucho antes de que tengamos la posibilidad de entender qué nos volteó? Holmes no desciende de los monos sino del pensamiento positivista y su fe en los poderes del raciocinio -lindantes con lo místico, más allá de la contradicción: ¿o acaso no fue Doyle mismo un ávido cultor del espiritismo? Y en estas sociedades al filo de una nueva Edad Media, ya nadie tiene fe en el intelecto per se. ¡Le hemos consagrado altares y civilizaciones, y miren dónde nos ha conducido!

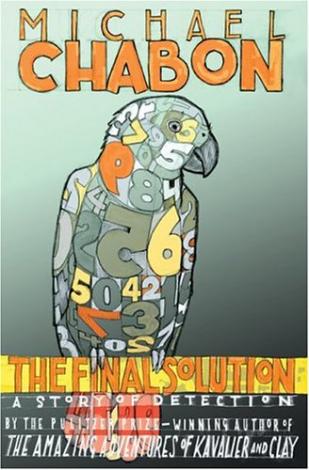

¿En este universo donde la realidad suele arrollarnos mucho antes de que tengamos la posibilidad de entender qué nos volteó? Holmes no desciende de los monos sino del pensamiento positivista y su fe en los poderes del raciocinio -lindantes con lo místico, más allá de la contradicción: ¿o acaso no fue Doyle mismo un ávido cultor del espiritismo? Y en estas sociedades al filo de una nueva Edad Media, ya nadie tiene fe en el intelecto per se. ¡Le hemos consagrado altares y civilizaciones, y miren dónde nos ha conducido! La novela de Michael Chabon The Final Solution, que enfrenta al detective casi nonagenario con el horror nada positivista del Holocausto, es del año 2005. Gregory House, el médico protagonista de la serie Dr. House, es una creación inspirada a consciencia en el Holmes más misántropo. Y ahora, mientras Guy Ritchie filma una peli de Holmes con Jude Law como Watson y Robert Downey Jr. como el detective (Downey es brillante aunque nadie en sus cabales pensaría en él como Holmes; y sin embargo, nadie pensaba tampoco que Downey podía interpretar a Chaplin), se prepara otra peli en clave de comedia, en este caso con Sacha Baron Cohen, o sea Borat, en el rol protagónico.

La novela de Michael Chabon The Final Solution, que enfrenta al detective casi nonagenario con el horror nada positivista del Holocausto, es del año 2005. Gregory House, el médico protagonista de la serie Dr. House, es una creación inspirada a consciencia en el Holmes más misántropo. Y ahora, mientras Guy Ritchie filma una peli de Holmes con Jude Law como Watson y Robert Downey Jr. como el detective (Downey es brillante aunque nadie en sus cabales pensaría en él como Holmes; y sin embargo, nadie pensaba tampoco que Downey podía interpretar a Chaplin), se prepara otra peli en clave de comedia, en este caso con Sacha Baron Cohen, o sea Borat, en el rol protagónico. La escritora Paula Pérez Alonso lo describe así: ‘Era un desconocido incluso para sí mismo'. Despojado de toda identidad, Bruno se convierte en un observador. Munido de un mapa de Buenos Aires, recorre el circuito que se ha armado para ver vidas ajenas. ‘Buscaba encontrar, con una mirada perspicaz, aquello que revelara la verdadera naturaleza de la vida', escribe Pérez Alonso: justamente aquello que a Bruno se le escapa como agua entre los dedos.

La escritora Paula Pérez Alonso lo describe así: ‘Era un desconocido incluso para sí mismo'. Despojado de toda identidad, Bruno se convierte en un observador. Munido de un mapa de Buenos Aires, recorre el circuito que se ha armado para ver vidas ajenas. ‘Buscaba encontrar, con una mirada perspicaz, aquello que revelara la verdadera naturaleza de la vida', escribe Pérez Alonso: justamente aquello que a Bruno se le escapa como agua entre los dedos.