Cuando me preguntan -a veces hay impertinentes así- si vivo de la literatura, siempre digo que sí. Y no miento, aunque matizo: «pero no de la mía». Salvo casos contados, no conozco a ningún escritor que viva exclusivamente de sus libros. Es cierto que estos, en algunos momentos, pueden representar una cierta entrada económica, un alivio o un aliciente, pero casi nunca es el grueso del dinero que necesita para vivir -incluso modestamente- un escritor. Por eso un buen número de colegas son profesores, agentes culturales, abogados, diplomáticos, técnicos administrativos y vendedores de electrodomésticos. Algunos como yo, tenemos la inmensa fortuna de dedicarnos siempre a la literatura y hemos conseguido que este sea un medio de vida: los talleres literarios, las asesorías y correcciones de novelas, los artículos para periódicos y revistas, las conferencias y charlas... todo permite generar dinero suficiente para dedicarse a escribir. Qué duda cabe, me siento un privilegiado. Lo que ocurre, como casi siempre, es que todas esas labores, a poco que uno se descuide, terminan por quitarle el tiempo que supuestamente uno se ha ganado evitando un trabajo oficinesco y de horario inflexible. Ahora mismo, en la Biblioteca Nacional donde acudo a escribir todos los días, me encuentro con que varias horas se me han ido componiendo un par de artículos, corrigiendo tres o cuatro cuentos de mi taller presencial y redactando estas notas que tienen un poco de advertencia e ironía, claro.

Pero los escritores que ganan lo suficiente para vivir incluso con mucha holgura, se pasan la vida buscando tiempo para escribir, pues ellos también tienen sus compromisos y obligaciones: charlas y conferencias, artículos de opinión para prensa de aquí y de allá... ellos deben de estar y no solo ser. Un grandísimo escritor que vive en Madrid me dijo hace no mucho: «la mitad de mi tiempo lo empleo en conseguir que la otra mitad sea exclusivamente para escribir.» De manera que la búsqueda de un tiempo hipotéticamente ideal para escribir es una ilusión algo pueril. Y saberlo constituye el quid de la cuestión, pues en los muchos años que tengo dedicado a la literatura, como escritor y como profesor, he ido encontrándome con dos clases de interesados en la escritura de ficción: los que sueñan con escribir, con su parafernalia y su supuesto boato, con el reconocimiento, el dinero (?) y la fama(!) y los que disfrutarían de todo eso, pero como elemento accesorio al hecho primordial de escribir, de resolver el desafío que comporta acometer una novela, terminar un libro de cuentos... y empezar otro, con la misma ilusión, idéntica alegría y exacto miedo.  Estos últimos, invariablemente, son los que acaban consiguiendo acercarse a lo que los primeros sólo fantasean. Sobre todo porque saben que ello se consigue exclusivamente con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. El escritor es un minero. ¿Y el talento?, me dirán algunos. El talento es el mineral que yace en lo más profundo de esa mina cuyas entrañas horadamos día a día escribiendo y corrigiendo. Si hay talento, sólo lo sabremos después de unos cuantos años de dura prospección, de arduo trabajo. Por lo tanto, no hay que perder el tiempo especulando sobre si uno tiene talento o no. Allí, en el fondo de cada uno, está la veta del talento. Los perezosos jamás lo encontrarán. Recuerden: El mejor momento para empezar a escribir la novela o el libro de cuentos es ahora. Ahoritita, que dicen mis amigos mexicanos...

Estos últimos, invariablemente, son los que acaban consiguiendo acercarse a lo que los primeros sólo fantasean. Sobre todo porque saben que ello se consigue exclusivamente con trabajo, con esfuerzo, con disciplina. El escritor es un minero. ¿Y el talento?, me dirán algunos. El talento es el mineral que yace en lo más profundo de esa mina cuyas entrañas horadamos día a día escribiendo y corrigiendo. Si hay talento, sólo lo sabremos después de unos cuantos años de dura prospección, de arduo trabajo. Por lo tanto, no hay que perder el tiempo especulando sobre si uno tiene talento o no. Allí, en el fondo de cada uno, está la veta del talento. Los perezosos jamás lo encontrarán. Recuerden: El mejor momento para empezar a escribir la novela o el libro de cuentos es ahora. Ahoritita, que dicen mis amigos mexicanos...

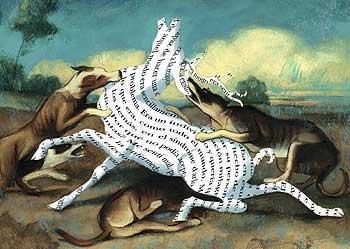

Le ocurrió que se hizo gran amigo de su agente (estos, al menos en España, suelen ser mujeres, no se sabe bien por qué) e iban para arriba y para abajo juntos: de copas o a cenar, incluso a pasear juntos a los perros, (que no generaron ningún tipo de dependencia, según indagué). Y cuando F. quiso dejar la relación porque entre cena y cena, entre copa y copa, entre pis de perro y pis de perro habían pasado más de dos años sin que el agente consiguiera colocarle su más reciente novela, F. ya no tenía cómo decírselo. No tenía valor para hacerlo. Porque los escritores, ya sabemos, no suelen ser capaces de encarar ese aspecto pecuniario de sus relaciones y tienden a confundir las cosas. Cordialidad y buen entendimiento, pero siempre con una saludable distancia. No hay que dejarse atrapar por el síndrome de Carver.

Le ocurrió que se hizo gran amigo de su agente (estos, al menos en España, suelen ser mujeres, no se sabe bien por qué) e iban para arriba y para abajo juntos: de copas o a cenar, incluso a pasear juntos a los perros, (que no generaron ningún tipo de dependencia, según indagué). Y cuando F. quiso dejar la relación porque entre cena y cena, entre copa y copa, entre pis de perro y pis de perro habían pasado más de dos años sin que el agente consiguiera colocarle su más reciente novela, F. ya no tenía cómo decírselo. No tenía valor para hacerlo. Porque los escritores, ya sabemos, no suelen ser capaces de encarar ese aspecto pecuniario de sus relaciones y tienden a confundir las cosas. Cordialidad y buen entendimiento, pero siempre con una saludable distancia. No hay que dejarse atrapar por el síndrome de Carver. Yo no estuve ni estoy ni estaré de acuerdo con eso: los escritores en ciernes y los que no lo son ya tanto, con tal de publicar creen que hay que hacerlo gratis, que cobrar porque te publiquen es casi una obscenidad. Su alegría ante el inesperado regalo de que el editor se haya fijado en ti, que condescienda a bajar de su eminencia para publicarte ya es suficiente recompensa. Es el síndrome de Carver (cuyo editor, Bob Lish al parecer terminó rehaciendo toda su obra a base de tijeretazos... ¡se imaginan qué terrible dependencia!); el síndrome que obnubila a los escritores: en medio de su borrachera de felicidad creen que el dinero producto de su trabajo es inmerecido, pura filfa. Por ese editor harían cualquier cosa, su palabra es ley. Seguirían con él aunque la editorial quebrara, lo apoyarían en todo, serían amigos, se irían a tomar copas juntos, vamos: se harían -están locos por ello- íntimos. Es más: después de tomarse dos copas ya de madrugada, el escritor novel piensa dedicarle su próximo libro. Mientras tanto el editor, que es un ser racional y herraldianamente estrábico, duerme a pierna suelta. No albergará -ni tiene por qué- ningún remordimiento si la próxima novela de ese escritor que ha descubierto no lo satisface. Se lo dirá sin problemas, sin que le tiemble el pulso ni la voz. Hay que entenderlos. Lo que no es entendible es que U., y tantos otros, menosprecien su propio trabajo, al menos en el sentido pecuniario, como un asunto de segundo orden. Y es un problema, porque mientras haya escritores a quienes esto no les importe y quieran publicar incluso gratis, todos nos veremos perjudicados. Creo que ya tenemos suficiente con ser a menudo el punto económicamente mas débil del negocio editorial. Como dice un amigo mío que vive en Madrid: «yo soy 50 por ciento peruano, 40 por ciento español y 10 por ciento de comisión.» Pero claro, este amigo es empresario.

Yo no estuve ni estoy ni estaré de acuerdo con eso: los escritores en ciernes y los que no lo son ya tanto, con tal de publicar creen que hay que hacerlo gratis, que cobrar porque te publiquen es casi una obscenidad. Su alegría ante el inesperado regalo de que el editor se haya fijado en ti, que condescienda a bajar de su eminencia para publicarte ya es suficiente recompensa. Es el síndrome de Carver (cuyo editor, Bob Lish al parecer terminó rehaciendo toda su obra a base de tijeretazos... ¡se imaginan qué terrible dependencia!); el síndrome que obnubila a los escritores: en medio de su borrachera de felicidad creen que el dinero producto de su trabajo es inmerecido, pura filfa. Por ese editor harían cualquier cosa, su palabra es ley. Seguirían con él aunque la editorial quebrara, lo apoyarían en todo, serían amigos, se irían a tomar copas juntos, vamos: se harían -están locos por ello- íntimos. Es más: después de tomarse dos copas ya de madrugada, el escritor novel piensa dedicarle su próximo libro. Mientras tanto el editor, que es un ser racional y herraldianamente estrábico, duerme a pierna suelta. No albergará -ni tiene por qué- ningún remordimiento si la próxima novela de ese escritor que ha descubierto no lo satisface. Se lo dirá sin problemas, sin que le tiemble el pulso ni la voz. Hay que entenderlos. Lo que no es entendible es que U., y tantos otros, menosprecien su propio trabajo, al menos en el sentido pecuniario, como un asunto de segundo orden. Y es un problema, porque mientras haya escritores a quienes esto no les importe y quieran publicar incluso gratis, todos nos veremos perjudicados. Creo que ya tenemos suficiente con ser a menudo el punto económicamente mas débil del negocio editorial. Como dice un amigo mío que vive en Madrid: «yo soy 50 por ciento peruano, 40 por ciento español y 10 por ciento de comisión.» Pero claro, este amigo es empresario.  No sólo valoran el aspecto estético y formal de una novela, un ensayo o un conjunto de cuentos, sino que llegan a saber cómo encajarlo según el voluble gusto del lector. Porque, como dice Jorge Herralde «El editor es un animal estrábico, con un ojo forzosamente en el negocio y otro forzosamente en la cultura». Por eso suelen tener una línea editorial y se afanan en buscar y rebuscar, entre los cientos de manuscritos que reciben mensualmente, aquellos que consideran hallazgos. Cuando lo encuentran, es tanta su ilusión como lo es para el escritor haber sido descubierto. Como me dijo un buen amigo, escritor español: ¡E incluso te llegan a querer! («normalmente no más allá del 15 por ciento del PVP», agregué yo). Pero ese momento de empatía y cordialidad, en la que el editor se la juega con un autor, puede entrañar peligro. Es el síndrome de Raymond Carver.

No sólo valoran el aspecto estético y formal de una novela, un ensayo o un conjunto de cuentos, sino que llegan a saber cómo encajarlo según el voluble gusto del lector. Porque, como dice Jorge Herralde «El editor es un animal estrábico, con un ojo forzosamente en el negocio y otro forzosamente en la cultura». Por eso suelen tener una línea editorial y se afanan en buscar y rebuscar, entre los cientos de manuscritos que reciben mensualmente, aquellos que consideran hallazgos. Cuando lo encuentran, es tanta su ilusión como lo es para el escritor haber sido descubierto. Como me dijo un buen amigo, escritor español: ¡E incluso te llegan a querer! («normalmente no más allá del 15 por ciento del PVP», agregué yo). Pero ese momento de empatía y cordialidad, en la que el editor se la juega con un autor, puede entrañar peligro. Es el síndrome de Raymond Carver. Nada parece generar más enardecimiento entre los escritores que las reseñas de sus libros que aparecen en semanarios, suplementos culturales y publicaciones de esa estirpe. Si la crítica es elogiosa suele leerse y releerse con delectación y una minucia hermenéutica rayana en lo paranoide (un amigo mío, también escritor, es capaz de glosar párrafos completos de algunos artículos aparecidos sobre sus novelas). Si es negativa, se borra de un plumazo lo que diga el crítico porque damos por supuesto que no sabe de lo que habla. ¡Faltaría más! Está bien, qué le vamos a ser, si así de frágil puede resultar el ego de un escritor. Creo que hay que tomarse las reseñas, las críticas y los comentarios con saludable distancia para sobrevivir. Sobre todo porque las críticas positivas no suelen aportar nada valioso (nada, en realidad) sobre nuestro próximo trabajo y las críticas negativas... más de lo mismo: el libro, el cuento, la novela, ya están hechos y a otra cosa, porque los comentarios críticos son siempre a toro pasado. Para el lector no, para el lector una buena reseña orientativa y valorativa pueden resultar un elemento preciado que le ayude a espigar sus lecturas, que le ilumine ciertos aspectos de lo que lee -o va a leer- y que de otra manera podrían resultar abstrusos...

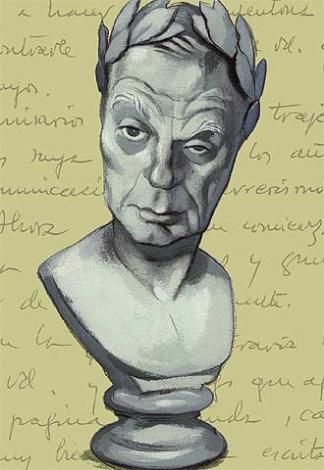

Nada parece generar más enardecimiento entre los escritores que las reseñas de sus libros que aparecen en semanarios, suplementos culturales y publicaciones de esa estirpe. Si la crítica es elogiosa suele leerse y releerse con delectación y una minucia hermenéutica rayana en lo paranoide (un amigo mío, también escritor, es capaz de glosar párrafos completos de algunos artículos aparecidos sobre sus novelas). Si es negativa, se borra de un plumazo lo que diga el crítico porque damos por supuesto que no sabe de lo que habla. ¡Faltaría más! Está bien, qué le vamos a ser, si así de frágil puede resultar el ego de un escritor. Creo que hay que tomarse las reseñas, las críticas y los comentarios con saludable distancia para sobrevivir. Sobre todo porque las críticas positivas no suelen aportar nada valioso (nada, en realidad) sobre nuestro próximo trabajo y las críticas negativas... más de lo mismo: el libro, el cuento, la novela, ya están hechos y a otra cosa, porque los comentarios críticos son siempre a toro pasado. Para el lector no, para el lector una buena reseña orientativa y valorativa pueden resultar un elemento preciado que le ayude a espigar sus lecturas, que le ilumine ciertos aspectos de lo que lee -o va a leer- y que de otra manera podrían resultar abstrusos... Hace no mucho, durante la grabación de un programa cultural para la televisión, uno de los escritores invitados -joven, inteligente, bastante bueno, además- respondía a la pregunta del entrevistador (otro escritor, este con muchas tablas y muchos libros) sobre por qué escribía y publicaba. Sus motivos, dijo, tenían que ver con la vanidad. Era vanidoso, insistió, y por eso publicaba. Se encogió imperceptiblemente de hombros, vaya pregunta, parecía decir. Ninguno de los presente dijo nada y tengo la impresión de que el hecho de que alguien admita que es vanidoso (como si fuera una virtud, algo de lo que ufanarse) parece ser moneda corriente entre los colegas de este oficio.

Hace no mucho, durante la grabación de un programa cultural para la televisión, uno de los escritores invitados -joven, inteligente, bastante bueno, además- respondía a la pregunta del entrevistador (otro escritor, este con muchas tablas y muchos libros) sobre por qué escribía y publicaba. Sus motivos, dijo, tenían que ver con la vanidad. Era vanidoso, insistió, y por eso publicaba. Se encogió imperceptiblemente de hombros, vaya pregunta, parecía decir. Ninguno de los presente dijo nada y tengo la impresión de que el hecho de que alguien admita que es vanidoso (como si fuera una virtud, algo de lo que ufanarse) parece ser moneda corriente entre los colegas de este oficio.