Esta noche iré al teatro para ver la versión dramatizada de la novela La lluvia amarilla, la novela de Julio Llamazares. Una novela que ya ha cumplido 20 años y que sigue viva. No tantas novelas españolas de los últimos 20 años tienen tanta vida. Se reedita, se lee en colegios y ahora pasa al teatro. Intemporal como la soledad, el aislamiento y el mundo desaparecido de su historia. El hombre es un animal que conoce, convive y se enfrenta a la soledad. Muchas veces puede ser, o sentirse, como el animal más solo de la tierra. La segunda novela de Llamazares -la primera es una historia de supervivientes, de hombres agrupados para sobrevivir a la miseria de la derrota, para vencer el miedo en lo profundo del monte, Luna de lobos- es el monólogo del último habitante de un pueblo abandonado. Un pueblo de la montaña de Huesca, un pueblo que es también la metáfora de un mundo en extinción, de un mundo rural que ha desaparecido o que se ha convertido en el aislamiento universal, uniformado, que han importado las nuevas formas de vivir, de comunicarnos o incomunicarnos.

Es curioso cómo Julio Llamazares, escritor que vive su día a día en la ciudad, que no está aislado, que no se espanta del caos contemporáneo, que ve la televisión, va al cine, al fútbol, habla con su móvil o se comunica por la red, siempre ha estado interesado por el pasado en sus miradas literarias.  Desde su primer libro de poemas, La lentitud de los bueyes hasta su último libro, el excelente viaje por las catedrales españolas, sus paisajes y paisanajes, llamado La rosas de piedra (Alfaguara, 2008). Incluso su última novela, El cielo de Madrid, pertenece ya a la memoria de un tiempo pasado, los años de la llamada "movida madrileña", casi tan lejanos como los años de los maquis.

Desde su primer libro de poemas, La lentitud de los bueyes hasta su último libro, el excelente viaje por las catedrales españolas, sus paisajes y paisanajes, llamado La rosas de piedra (Alfaguara, 2008). Incluso su última novela, El cielo de Madrid, pertenece ya a la memoria de un tiempo pasado, los años de la llamada "movida madrileña", casi tan lejanos como los años de los maquis.

Todavía conserva su memoria infantil de la nieve. La memoria de un niño del lado septentrional de Iberia. De ese lado donde habitaban los osos, donde las montañas se cubrían de nieve gran parte del año y los hombres eran cazadores. Nació en un pueblo que ya no existe, Vegamián, ahogado por las aguas de un pantano que construyó el recordado Juan Benet. Vive en el centro de Madrid pero no olvida que viene de aquellas tierras, de aquél mundo en el que los hombres batallaban para la supervivencia, un mundo del que Estrabón hablaba así en su geografía:

"Todos los montañeses son sobrios, beben agua. Duermen en el suelo y llevan el pelo largo como las mujeres, atándose en la frente una cinta para el combate..."

Nada que ver con Julio, que bebe cerveza, vino o lo que le apetezca, que nunca durmió en el suelo, y aunque mantiene el pelo largo, nunca usó cinta para sus combates...Y es que los geógrafos de antes eran imaginativos como los cronistas de Indias, como los mejores novelistas de nuestros tiempos, se inventan gentes y sucesos que son pura fantasía, al tiempo que, sin ellos saberlo, bien pudieran ser los verdaderos.

En aquellos tiempos en los que nos empezábamos a preocupar por el buen comer ya habíamos tenido la suerte de poder tener cerca de nosotros ese particular "libro rojo" para nuestra básicas enseñanzas entre pucheros. El libro -uno de los libros fundamentales de nuestra historia editorial- es 1080 recetas de cocina. El que nunca lo haya usado es que tenía una abuela cocinera o era pariente de Arzac o era, es, un raro y muy sobrado. Más de tres millones y medio de ejemplares vendidos, cientos de ediciones- la última es una joya con ilustraciones de Javier Mariscal- hacen de ese libro tan básico, tan claro y tan útil, el libro junto a la Biblia y El Quijote más vendido en nuestro idioma.

En aquellos tiempos en los que nos empezábamos a preocupar por el buen comer ya habíamos tenido la suerte de poder tener cerca de nosotros ese particular "libro rojo" para nuestra básicas enseñanzas entre pucheros. El libro -uno de los libros fundamentales de nuestra historia editorial- es 1080 recetas de cocina. El que nunca lo haya usado es que tenía una abuela cocinera o era pariente de Arzac o era, es, un raro y muy sobrado. Más de tres millones y medio de ejemplares vendidos, cientos de ediciones- la última es una joya con ilustraciones de Javier Mariscal- hacen de ese libro tan básico, tan claro y tan útil, el libro junto a la Biblia y El Quijote más vendido en nuestro idioma. Tengo un problema con las banderas. O para ser más exacto: tengo un problema con la bandera española, monárquica y constitucional. Ya no me disgusta, pero no termina de gustarme. Es como si fuera la bandera de los otros, de esos otros con los que tengo que convivir, con los que convivo, pero no es un símbolo con capacidad de emocionarme. Como dicen los argentinos: "me la banco". La trago pero no la quiero.

Tengo un problema con las banderas. O para ser más exacto: tengo un problema con la bandera española, monárquica y constitucional. Ya no me disgusta, pero no termina de gustarme. Es como si fuera la bandera de los otros, de esos otros con los que tengo que convivir, con los que convivo, pero no es un símbolo con capacidad de emocionarme. Como dicen los argentinos: "me la banco". La trago pero no la quiero.

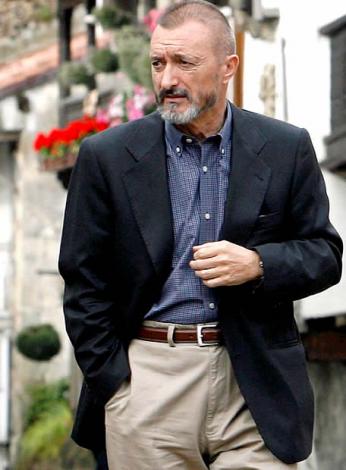

Conozco a Arturo Pérez Reverte hace décadas. No ha cambiado en lo fundamental. Es más rico, más famoso, más universal, más escritor pero sigue teniendo un mecanismo defensivo con una cierta chulería. Y le gusta desnudar las palabras. No usarla para el encubrimiento sino para quitar la capa de las cobardías, de los tapados, de las tapadas de nuestra historia. Sabe contar historias. Algunas de nuestra propia historia, de ese país de todos los demonios que llamamos España. Otras historias de otros mundos, otros hábitos. Una vez más, ahora en estos encuentros de Santillana, demuestra ser un escritor que no se arrepiente de ser "leal mercenario" de sí mismo. Eso es lo que debe hacer un novelista, saber contarnos sus sueños, sus aficiones, sus fobias, sus amores y hacerlo de la manera más eficaz, más verdadera.

Conozco a Arturo Pérez Reverte hace décadas. No ha cambiado en lo fundamental. Es más rico, más famoso, más universal, más escritor pero sigue teniendo un mecanismo defensivo con una cierta chulería. Y le gusta desnudar las palabras. No usarla para el encubrimiento sino para quitar la capa de las cobardías, de los tapados, de las tapadas de nuestra historia. Sabe contar historias. Algunas de nuestra propia historia, de ese país de todos los demonios que llamamos España. Otras historias de otros mundos, otros hábitos. Una vez más, ahora en estos encuentros de Santillana, demuestra ser un escritor que no se arrepiente de ser "leal mercenario" de sí mismo. Eso es lo que debe hacer un novelista, saber contarnos sus sueños, sus aficiones, sus fobias, sus amores y hacerlo de la manera más eficaz, más verdadera. Esa era una frase del bisabuelo de Javier Marías. No está mal. Era un español cubano que dejó en su desconocido bisnieto el placer por narrar. El placer por novelar. El placer y el sufrir del texto. Fue un encuentro cercano, serio e irónico. Verdadero y lleno de ficción el que en la mañana de ayer, día 17, hizo uno de los novelistas fundamentales desde hace ya más de 20 años. Javier Marías es uno de los imprescindibles escritores para entender los mejores caminos de la narrativa europea de fin de siglo y de la primera década del siglo XXI. ¿Cómo podrá seguir novelando después de su trilogía? No se me ocurre pero espero que siga. Que escriba aunque sea de otros. Digo "aunque" y hay cosas que Marías ha escrito sobre otros escritores que están entre sus mejores páginas. Me recuerdan a esas otras pequeñas obras maestras que Julien Green escribió sobre escritores ingleses.

Esa era una frase del bisabuelo de Javier Marías. No está mal. Era un español cubano que dejó en su desconocido bisnieto el placer por narrar. El placer por novelar. El placer y el sufrir del texto. Fue un encuentro cercano, serio e irónico. Verdadero y lleno de ficción el que en la mañana de ayer, día 17, hizo uno de los novelistas fundamentales desde hace ya más de 20 años. Javier Marías es uno de los imprescindibles escritores para entender los mejores caminos de la narrativa europea de fin de siglo y de la primera década del siglo XXI. ¿Cómo podrá seguir novelando después de su trilogía? No se me ocurre pero espero que siga. Que escriba aunque sea de otros. Digo "aunque" y hay cosas que Marías ha escrito sobre otros escritores que están entre sus mejores páginas. Me recuerdan a esas otras pequeñas obras maestras que Julien Green escribió sobre escritores ingleses.