Sònia Hernández

En las páginas iniciales de Nuestra parte de la noche de Mariana Enríquez se encuentra una escena entrañable –porque apunta directamente a las entrañas desde muchos puntos diferentes– en la que un padre enseña a su hijo a vencer y expulsar fantasmas. Los dos tienen capacidades sobrenaturales. El ejercicio consiste en lo siguiente: el padre apoya una mano debajo del esternón del hijo, y dos dedos de la otra mano en la vértebra que está justo detrás del estómago. De ese modo, el niño concentra su atención en esa zona de su cuerpo, y desde allí le grita a la aparición que se vaya. Su progenitor le dice: “No es alguien. Es un recuerdo”.

Otro ejemplo lo hallamos en la magnífica La naturaleza secreta de las cosas de este mundo, de Patricio Pron, en la que alguien que vive suspendido “entre la ficción y su contrario en los mapas que la mente elabora cuando se esfuerza por cartografiar el mundo, el territorio imperturbable sobre el que se proyecta nuestra insaciable necesidad de consuelo”.

Hay frases, escenas o imágenes que concretan o justifican todo un libro, toda una historia, y nos atan a ellos. En estos hallazgos se revela el poder lenitivo de la literatura, así como el prodigioso banco de pruebas que nos ofrece el juego de la lectura. Fingimos el pavor que supone la aparición de un fantasma. Experimentamos vicariamente las pasiones de los personajes, lo cual supone una especie de entrenamiento para cuando toque enfrentarse a la realidad, a veces tan desbordante o incluso más que la ficción.

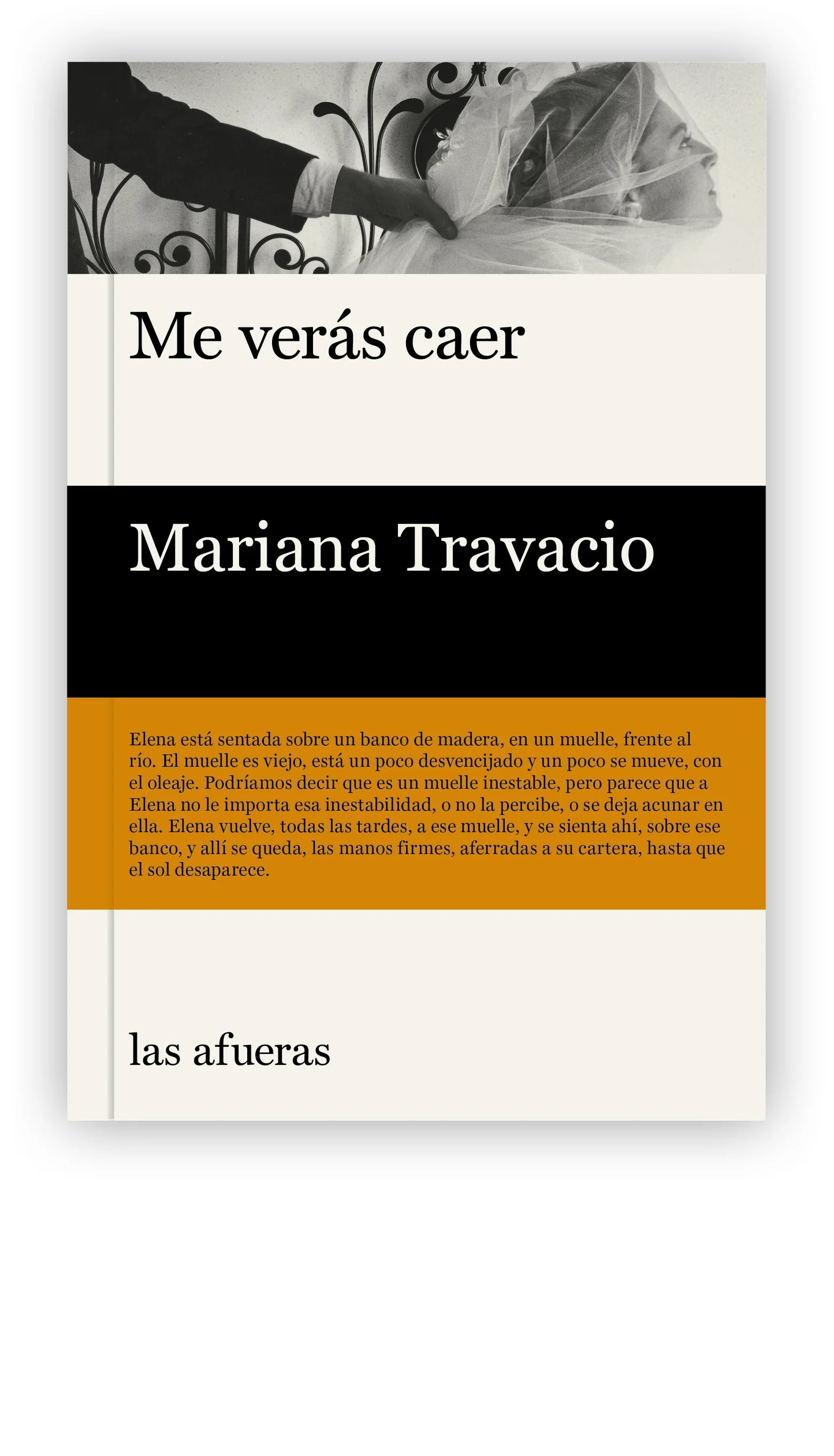

En los cuentos de Me verás caer, de Mariana Travacio, publicados por la editorial Las afueras, tal y como nos advierte el título asistimos al descenso de las protagonistas de los cinco relatos, porque como consta en el poema de Beatriz Vignoli citado en las páginas iniciales: “Lo único que sabe hacer el universo / es derrumbarse sin ningún motivo, / es desmoronarse porque sí”.

Cuando jugamos al pacto de la ficción, las caídas se limitan al espacio delimitado para el banco de pruebas, al terreno de juego. Aún así, lo cierto es que leyendo los cuentos de Mariana Travacio es inevitable acabar integrando al propio bagaje el desencanto de la madre y la hija que veranean juntas sumidas en una tensión que amenaza con explotar en el momento más inesperado de “Cansadas”; asumiendo el deseo de desprenderse de todo lo que nos ha definido y ha condicionado una vida de frustración y negaciones, como la esposa del malogrado cantante de tangos de “¿Dónde está Montes?”. También hacemos propia la locura de la mujer engañada, seducida y desvalijada en una historia de amor tan romántico que no parecía real porque, efectivamente, no lo era en “Rosas buenas”.

Las parábolas se encajan entre el esternón y las vértebras para luego caminar con más cautela y firmeza por la realidad. Se suele decir que ese es también uno de los propósitos de contar cuentos a los niños antes de dormir. Posiblemente nunca nos toque regentar un merendero tan festivo y lleno de posibilidades como el de “Últimos rastros”. El encanto de las noches de celebración no nos pertenece, pero esa carencia no impide que lo leído resuene en nuestro pensamiento y acabe encontrando eco y reflejo. Por eso compadecemos a –padecemos con– Elena y Blanca Nieves cuando todo se diluye. Al fin y al cabo, nuestra especie sufre el castigo divino de un pecado original que otros cometieron por nosotros, y sabemos desde muy temprano en nuestra vida que el paraíso fue muy frágil, que lo perdimos y ya no nos pertenece. Estábamos advertidos desde el comienzo: el deseo de lo imposible trae consecuencias terribles.

Así mismo, “Y el río, tan manso” nos recuerda y nos adelanta una de las amenazas que siempre se acaban cumpliendo: la decrepitud y la locura. Nos verán caer, por supuesto, pero en la caída tendremos la pírrica victoria de aquel a quien no agarran desprevenido, pues la literatura nos ha permitido adelantarnos a los acontecimientos. La única redención posible, entonces, se encuentra en la dignidad de saber que vivimos con intensidad todo lo que nos correspondió en su momento. Y que gracias a la literatura lo experimentamos constantemente, eternamente, sin fin.