Roberto Herrscher

El editor de la revista Lento, mi amigo uruguayo Roberto López Belloso, me pidió una crónica porque estaba armando un número especial sobre islas en tan bella y prestigiosa publicación. Y yo me acordé de un viaje inolvidable a la Isla del Coco, a 400 km de la costa pacífica de Costa Rica, donde pasé una semana intensa en 1994. Este es el texto, hasta ahora inédito, que escribí sobre ese viaje. En Lento se publicó en diciembre una versión más corta, editada con mimo por mi tocayo.

UNO: APERITIVO

No hay como pararse en la cubierta de un barco que está por zarpar para tener la certeza de que uno no existe. Los oficiales y marineros corren frenéticos, se gritan órdenes, se cuentan y recuentan cosas, se pasan listas, se atan y desatan nudos. El observador se siente como un visitante del mundo de los pelícanos, que se posan tranquilos en el agua sucia del puerto, con el enorme pico doblado hacia abajo, perdidos en sus pensamientos, ajenos al ajetreo del barco que está por partir.

Cruzando la calle de tierra que bordea el muelle de Puntarenas, el principal puerto del Pacífico costarricense, hay un galpón con cinco hombres de amplio torso marrón, que se espantan las moscas y el calor mientras destripan pescado. Los pelícanos se mecen sobre las olas negras, la policía naval da la señal de partida, las últimas órdenes provocan las últimas corridas, los últimos nudos se desatan y el muelle inundado de sol, con sus destripadores de pescado y sus pájaros gordos, va quedando atrás.

Adelante hay un punto verde en medio del océano, a 36 horas de navegación del puerto más cercano. Es una isla poblada por unos pocos hombres y mujeres valientes, llena de leyendas, historias, literaturas, animales extraños y plantas únicas. Es la última frontera. La Isla del Coco. La Isla del Tesoro.

DOS: CAMINO A LA ISLA

Lunes 14 de noviembre

De la tarde del sábado a la madrugada del lunes recuerdo todo como una película cómica del cine mudo de 1920. Todo pasó con rapidez, torpemente y en blanco y negro. Recibir el llamado de Joaquín Alvarado, director del Parque Nacional Isla del Coco, salir corriendo a comprar repelentes de insectos, velas y libretas, pedir prestado mosquitero, patas de rana, visor y snorkel, armar la mochila con libros de aventura, muchas camisetas y botas de hule y romper todos mis compromisos por dos semanas. Pasar casi toda la noche del domingo escribiendo notas, cartas, propuestas y respuestas para llenar el bache de la desaparición temporaria del mundo, y finalmente partir, a la hora en que las brujas vuelven a sus cuevas.

Había llamado a don Joaquín Alvarado hacía dos semanas porque se me había metido en la cabeza la extraña idea de que quería visitar ese punto verde que aparece en un rincón de los mapas costarricenses como una burbuja adentro de un cuadrado. Le había explicado al director mi red de colaboraciones y la idea del libro sobre ecoturismo sobre la que cavilaba en aquella época. «Nunca se sabe. Por ahí en tres meses sale algo», me dijo.

No habían pasado dos semanas y don Joaquín estaba del otro lado del teléfono, ofreciéndome ir a la isla con los guardaparques. Saldríamos en 37 horas. Fue uno de los «sí» más entusiastas que di en mi vida.

* * *

Cuando llegué a la puerta de Parques Nacionales, Walter Madriz y Wilfrido Cordero estaban terminando de amarrar dos grandes refrigeradoras, tres baterías y una colección de cajas de cartón en la generosa cajuela de un pick-up blanco. Wilfrido, que parece rondar los 20 años y luce un bigotito incipiente sobre su cara soleada, viajará en el mismo barco a tomar su puesto de flamante guardaparque.

Hijo de un veterano de la institución -cada dos frases menta con orgullo a «mi tata»- el joven Wilfrido (el tata porta el mismo nombre) no parece tener ni temor ni nervios frente a la nueva experiencia. Callado, acaso tímido, se acomoda para el viaje hacia Puntarenas por curvas y baches entre Walter al volante y yo en el otro extremo. Walter le da consejos y él asiente. Está abierto y ávido. Nació para ese trabajo y quiere hacerlo lo mejor posible.

A primera vista, Walter Madriz es el ideal platónico del guardaparque: Alto, flaco y con rayas de experiencia surcándole con cariño lo que en su cara escapa a una barba espesa y ensortijada. El paisaje se completa con un sombrero de fieltro verde sombra que nunca abandona su cabeza y un eterno uniforme con mucho bolsillo y mucho sapo, el símbolo de Parques Nacionales. Walter es además ecologista de alma, vegetariano por vocación, amante de las puestas de sol sobre el mar, el agua de coco y las canciones tristes. Pero de todos los integrantes del elenco de Joaquín Alvarado, Walter era el único que nunca había ido a la isla.

«Es mi sueño», me confiesa en la cubierta del Okeanos minutos antes de mi partida. Dos meses más tarde, apenas arribado de su primera breve visita al Coco, me encontré con Walter, apuradísimo como siempre a bordo de su pick-up blanco. «¿Y? ¿Qué te pareció la isla?». Su respuesta fue un movimiento lento de cabeza de izquierda a derecha en plena sonrisa con los ojos hacia arriba, unos giros con las manos -como si quisiera asir algo poco asible- y una confesión innecesaria: «Vos me entendés. Yo siempre fui malo para las palabras. Ya tengo donde ir a soñar».

* * *

Los dos barcos que llevan buzos a la Isla del Coco -el Okeanos Aggressor y el Undersea Hunter- no pagan derecho de fondeo en el parque nacional a cambio de llevar a guardaparques y voluntarios y transportar combustible, gas, herramientas y comida para el destacamento.

Yo haría de voluntario en la semana que durara mi misión exploratoria. Las órdenes de Luis, el primer oficial de a bordo, eran amistosas pero claras: Wilfrido y yo dormiríamos en cubierta las dos noches que dura la travesía, y comeríamos la comida de los turistas, pero sirviéndonos al final. Tampoco debíamos molestar a quienes habían pagado 2.500 dólares por esa semana de buceo.

El Okeanos tiene 110 pies de largo, ocho tripulantes y capacidad para 21 pasajeros. El espacio está muy bien aprovechado en sus tres pisos de lustrosa madera salpicada con carteles en inglés en sobrio plástico negro, todo unido por empinadas escaleras con barandas que cada mañana lustra algún grumete de short blanco y plaquita con su nombre.

Según Luis, el barco vino de México hace seis años con el exclusivo propósito de servir la ruta Puntarenas-Coco con amantes del buceo de la línea «Aggressor», que tiene otros similares en Belice, Galápagos, el Océano Indico y en la Polinesia, Melanesia y Micronesia. El propósito declarado es pacífico y ecológico: molestar lo menos posible la vida natural. Sin embargo, esta línea de barcos aventureros se llama «agresor» y la alternativa lleva el nombre de «cazador submarino».

* * *

Saludamos a Walter, que agita su sombrero bajo el sol del mediodía, y salimos a bahía a esperar a los turistas, que vendrán a las siete de la tarde. Los preparativos de la partida siguen su ritmo febril. Se controla cada tubo de oxígeno, se cuentan las provisiones, se inspecciona la limpieza de los camarotes. El capitán Francisco Marín sube y baja por las empinadas escaleras sin perder la sonrisa ni dejar de dar órdenes.

Muy lentamente atardece sobre el Pacífico. Las nubes despliegan infinitos tonos de gris. En el horizonte, sobre el mar sereno, comienza a dibujarse un rosado pálido. ¿Influirá en el ánimo de los norteamericanos el hecho de vivir en un país que mira a un mar donde el sol nace (el Atlántico) o donde el sol se pone (el Pacífico)? Ese tipo de pensamientos me tienen ocupado lo que queda de luz. Mientras tanto, las olas negras se van poblando de pelícanos, garzas y patos aguja.

A las ocho de la noche se produce el abordaje. Llega un barco casi tan grande como el Okeanos. Los potentes faros iluminan un costado donde bailan decenas de incrustaciones en madera con caballitos de mar. De a uno en fondo, 18 oficinistas a ambos lados de la jubilación toman por asalto la nave, aprehendiendo cada instante con la intensidad de un Tigre de la Malasia. Se ríen como si hubiera que llenar el silencio de un teatro de ópera, estrujan manos como tuvieran que romperlas, miran cada rincón como si hubiera una espesa niebla que vencer.

Primera sorpresa: la edad promedio ronda los 50 años. Con el tiempo me iré enterando que dos de cada tres son abuelos.

«Hello, I’m Jim Church!», exclama un gordito morrocotudo, compacto y blanquecino de pelo corto a lo marine y cara inflada y cachetuda. «Hello, I’m Jim Church!», y aprieta mano por mano con la derecha, mientras con su izquierda dirige la oreja hacia la cara de su saludante, esperando escuchar el nombre. Cuando le digo el mío se queda perplejo, y, al alejarse hacia su nueva víctima, se da vuelta para mirarme. Al rato vuelve a la carga: «Hello, I’m Jim Church!» A la tercera vez que lo hizo me empecé a inquietar.

Para ese entonces yo ya sabía que él no era (o no era sólo) el pesado-que-nunca-falta, sino el mismísimo gurú de los fotógrafos y videastas submarinos, Señor de la Nykonos, Emperador de las Profundidades, Maestro del Strobe y la Lente, Supremo Sacerdote de la Orden de los Tiburones. Y Jim Church sabía quién era quién en el barco, qué hacía cada uno, cuánto le habían pagado y qué esperaban.

Tenía un fichero donde encajaban todos. Menos yo.

En ese momento me percaté de lo extraño de mi presencia en ese barco. No era tripulación ni funcionario de Parques Nacionales. Tampoco era turista. La pregunta directísima de Jim Church («What are you doing here?») me recordó la primera sensación en el Okeanos: el curioso descubrimiento de que uno no existe.

Con (o a pesar de) su sonrisa sacada del «Cómo ganar amigos», Jim Church despierta fanatismos religiosos en la grey de fotógrafos amateurs que viajan en el Okeanos. A juzgar por las solapas de los siete libros que Church escribió tanto solo como con su ex-mujer Catherine, en el ambiente se lo considera los cuatro evangelistas en uno: Todos los volúmenes parecen ser «la Biblia» de algo. ¡A qué niveles de especialización hemos llegado si ya hay Biblias del Nykonos VI!

El Okeanos se mueve decidido bajo un cielo tremendamente estrellado. Es increíble la cantidad de cosas que pueden pasar en un barco rodeado de mar y horizonte. Las conversaciones, el respeto por costumbres de la ciudad, los libros y las películas, mientras el viento y el silencio y las olas y la profundidad del océano son tan grandes afuera. Ajeno a la ebriedad de cielo de los que nos recostamos en las reposeras de la última cubierta, los atentos alumnos escuchan la primera lección de Jim Church, que parece una clase de zen: equilibrio y espera. Traten de encontrar un balance en medio del agua, muévanse lo menos posible, dejen la fuente de luz fija, no persigan a los peces, esperen que ellos se acerquen, tómenlos de abajo hacia arriba, para que su silueta se recorte contra la superficie clara del mar.

Mario, el dive-master (la plaquita negra en su camisa dice: «Mario. Dive-master») muestra diapositivas de las especies que van a ver. La criatura más extraña es el pez martillo, como si un tiburón standard se hubiera tragado una tabla de planchar y la tuviera clavada, a todo lo ancho, en la cabeza. En las puntas de lo que sería la parte metálica del martillo, este pez lleva los ojos saltones, a un tiempo cómicos y amenazantes.

En el video de Mario el mar está superpoblado. Hay tiburones aleta blanca y martillo, rayas, ídolos moros, delfines, tortugas, el gracioso pez trompeta y decenas de peces tropicales en fuertes amarillos y naranjas y azules luminosos. En el video de demostración que muestra Jim el premio de gracia y elegancia se lo lleva la manta raya, que avanza moviendo alternativamente un aletón, después el otro, en un ballet incesante y lógico.

El primer personaje que adquiere nombre en el grupo es Randy. Gordo, pesado, de rasgos fuertes y refunfuñón, no hay mucho que destaque a Randy, salvo las constantes burlas y comentarios de Jim Church. Cariñosamente, pero con implacable puntualidad, el maestro no deja pasar hora sin intentar la risa de su auditorio a costa del pobre Randy. «¿Qué fue ese ruido? ¿Dónde está Randy?», «Estos peces se mueven con delicadeza, no como Randy», «Randy, ¿no ves que esa remera te queda dos números más chica?».

El último video de la noche muestra unos buzos entrando con cautela (reforzada por los chelos y contrabajos de la banda sonora) en los restos de decenas de barcos de la Segunda Guerra Mundial hundidos por la prueba atómica en el Atolón de las Bikini. «Aunque su poder ha decaído mucho con el tiempo, las bombas todavía son peligrosas», recita el engolado narrador. «Igualito que Randy», salta Jim apenas se hace un silencio. «Su poder ha decaído mucho con el tiempo, pero igual es peligroso». Randy sonríe y sufre.

El barco parecía grande, pero al buscar refugio para pasar la noche los recovecos se muestran por demás limitados. En el comedor, donde reina el aire acondicionado, un grupo juega a las cartas; en la otra sala, donde están los sofás, los libros y el video, un par de yanquis quiere seguir viendo películas, y en la cubierta detrás del puente de mando, la única protegida del viento, los alemanes beben siempre otra cerveza mientras la música retumba.

Me muero de sueño. No sé dónde se metió Wilfrido. Subo a la última cubierta. Me balanceo en la hamaca tratando de seguir la danza de las estrellas que iluminan la estela blanca del barco. Finalmente, como a las dos de la mañana, me acurruco debajo de la pequeña mesa de la sala del video. Hace frío y todo se mueve. Empiezan las náuseas que no me abandonarán hasta tocar tierra. Me duermo abrazado a la pata de la mesa.

TRES: EL MAREO

Martes 15 de noviembre

En una cocina mínima que es también lugar de paso para los camarotes de la tripulación y para el único baño de los laburantes, Memo y Willy hacen maravillas de sabor y variedad. Este desayuno ofrece una decena de posibilidades, a cual más apetitosa. Los turistas toman mucho jugo de naranja, cereal y té. Yo lleno una taza de café con leche, abarroto un plato con «porridge» y apilo en otro unas rodajas de piña, papaya y sandía. El problema empieza apenas me siento y miro con atención los manjares que me aguardan. De pronto siento que nadie en el mundo puede obligarme a comer esas porquerías.

Hay pocas cosas más difíciles de describir que un clásico mareo náutico. Abrazado al inodoro, con el amargo sabor de la humillación en la boca, uno nunca tiene ganas de andar describiendo lo que le pasa. De cualquier manera, no es algo que le tendría que pasar a uno. El mareo es para los flojos y los que nunca pisaron un barco. Y una vez pasada la pesadilla, lo que se busca es olvidarla lo más pronto posible y disfrutar por todos los poros de esa sensación de bienestar que sólo ataca a los que acaban de salir de un desperfecto corporal.

Por lo tanto, ni comer ni leer, ni pensar ni escribir. Esto lo estoy escribiendo el miércoles a la tarde, pocos minutos después de que el piso de la casa en la isla por fin se termina de balancear. Me costó cuatro horas sentir la tierra firme bajo mis pies.

Pero es el martes al mediodía y todavía falta mucho para que se detenga el mundo. Desde mi puesto de combate, con todo el universo moviéndose dentro de mi estómago, contemplo a los buzos. El grupo es heterogéneo. Hay dos ingleses documentalistas de la BBC, una pareja de luxemburgueses, dos abuelos alemanes, un canadiense, un gordito francés, y los yanquis, que además de ser mayoría trabajan con denuedo para que no se los ignore. Ah, y Christian, por supuesto.

Christian no para de hablar desde el primer minuto. Celebra a las carcajadas todos los chistes de Jim y sacude de gusto su cuerpo cerúleo y flaquísimo como un fósforo rubio. Es alemán pero habla bien el francés y el inglés, y se defiende (en términos lingüísticos, en la política de las conversaciones ataca) en español. La primera noche intentó sin éxito acabar con las reservas de cerveza del barco. El segundo día se pasea tropezando a cada sacudón, aún más pálido que antes. Pero así enfermo es tolerable. Piensa al hablar y escucha a los demás. Christian empezó a bucear hace cuatro años, en Malta. Desde entonces no se pierde el placer de las profundidades en ningún viaje de negocios o paseo. Puede recordar al menos 200 excursiones de zambullidas, del Mar Rojo a la Polinesia, de Florida a Belice y Filipinas. En la vida civil es vendedor de seguros para equipos electrónicos.

Una conversación sobre las profundidades bien puede ser superficial. La mayoría de estos privilegiados, que han recorrido los cinco continentes por sus bordes más impactantes, no suelen levantar la cabeza del nivel del agua. Al salir de la extrema especialización de sus trabajos, se zambullen en un hobby con ojeras. No viajan a países, a culturas ni a formas distintas de vivir, vestir, comer y divertirse. Viajan a mares donde el agujero de la escafandra les muestra sólo la sombra de sus compañeros y la presencia reconfortante de los peces.

Cindy es una esbelta y bronceada señorita de Phoenix, Arizona. Profesión: quiropráctica. Desde que un buen amigo le canjeó la salvación de su espalda por clases de buceo en una piscina, se hizo tan adicta como Christian. Lo que la lleva a recorrer el mundo como el Capitán Nemo no es la tenacidad alemana del fósforo teutón, sino una filosofía de vida basada en su profesión: No quedarse en tentativas ni sutilezas, ir directo al hueso.

Mientras el sol dora su piel ya cocinada, me entero que trabaja sin descanso desfaciendo huesos y toma una semana de vacaciones por año cuando mucho. Esta es la primera vez en diez años que deja su casa por dos semanas, y lo que la preocupa no son los pacientes ni la familia: es su pobre monito Macho.

Cindy ama a los animales. No encuentra incoherencias entre su apoyo decidido a la pena de muerte y su fervor por la protección de la vida animal. Aunque sabe que su mona es mucho más inteligente y ladina, todo su amor es para Macho, y tiene miedo de que él la repudie por haberlo dejado tanto tiempo con los siete monos de los padres de Cindy. Dos monos y un revólver es todo lo que necesita esta chica moderna para sobrevivir en sociedad. «El revolver es para matar al que intente entrar a mi casa. Prefiero matarlo, porque si lo hiero por ahí me hace juicio por el daño y me gana».

“Ajá”, comento. No le pregunto a quién votó.

Se pone el sol y desde la cubierta superior del Okeanos se aprecia el horizonte entero y la mitad del cielo. Descubro que el mareo baja mucho cuando estoy mirando el mar. Después de dorarse generosamente al sol, Cindy me pregunta cuál es mi camarote. No tengo, le confieso. Me invita al suyo y no puedo dejar de pensar que su tranquilidad se debe en parte a que debe andar armada.

Antes de arrojarme en la cama sin haber probado bocado en todo el día, converso brevemente con el capitán Francisco Marín, baqueano de tormentas y temporales. Las olas no lo afectan, y se pasea por el puente de mando sonriente y seguro, como si estuviera en un bar del centro. Wilfrido está a su lado, aprovechando cada momento para aprender de los que saben. Los dos se encaraman sobre el radar. Marín hace un comentario sobre el radar interno que tienen las grullas y patos para encontrar la isla en medio del océano, sin perderse nunca. De las aventuras con pájaros se pasa a las historias de tiburones, pero para ese entonces mi radar interno indica el claro norte del camarote y el colchón.

En el pasaje bamboleante desde el baño de la tropa hacia el camarote de Cindy alcanzo a ver una, después dos, al fin seis ballenas piloto pasando delante de la quilla, en perfecta formación contra las olas iluminadas por la luna. Marea ver tanta agua.

CUATRO: EL DESEMBARCO

Miércoles 16 de noviembre

El mareo no se fue, el mar sigue ahí, el barco es el mismo, pero hay algo nuevo y maravilloso. Al asomarme a cubierta, la veo por primera vez.

Estamos frente a la Isla del Coco.

Es muy pequeña, con una forma redondeada con punta, como un casco alemán de la Primera Guerra Mundial. Muevo la cabeza y la puedo admirar entera, verde e inmensamente viva. Primero son las garzas blancas volando sobre los acantilados. Después las cascadas, los túneles en la piedra, los árboles que se pierden en valles y cañadones.

En la cubierta, termina el tiempo lento de la noche y las cosas vuelven a pasar con rapidez. Un señor moreno y regordete y un muchacho sonriente se acercan en una lanchita a motor mientras Mario dispara sus instrucciones para el primer buceo y los turistas controlan el equipo, cargan las cámaras de video o se prueban los trajes de goma. Wilfrido me indica que tenemos que sacar nuestros bolsos y bajar a la panga. Sin despedirme de nadie, ya estoy en otro mundo, el de los dueños de la isla.

El Okeanos se va perdiendo en el mar. Nos alejamos entre escupidas de agua salada. Abandonamos Bahía Chatham, donde había anclado el barco de buceo, pasamos entre la isla y el Islote Manuelita, refugio de los pájaros, y al dar la vuelta a la Península Presidio se ve la playita de Bahía Wafer, los cocoteros, la desembocadura del Río Genio, la casa, el caminito de piedras y las tres glorietas con hamacas de siesta. (Los nombres los iría aprendiendo después; en ese momento lo único que ví fue tierra firme y el fin de la licuadora interior).

* * *

Pero la llegada no es nada fácil. La marea está baja y hay que tirarse al agua con las olas subiendo desde la altura del ombligo hasta los hombros. Llevo la mochila sobre la cabeza y el bolsito en una mano levantada. Me acerco a la isla de la misma manera que deben haberlo hecho piratas, balleneros y buscadores de tesoros durante cuatro siglos: puteando las piedras puntiagudas del fondo.

Wilfrido ya está como en casa. Desde ese momento, y ávido por demostrar que se ganó el puesto, levantará más pesos que nadie, hará más viajes, «breteará» más que ninguno, meterá mano en el motor averiado, buscará maneras de llenar más eficientemente los tambores de gasolina.

Todos se alegran de verlo.

Todos son, a saber:

Felipe Avilés: Macizo y retacón, piel curtida y endurecida por generaciones, dotado de la profunda sabiduría de la risa, trabajador incansable, gorrito blanco de campesino arrojado al mar, generosidad incorruptible y una sola avaricia: el puesto de honor en la hamaca de la glorieta, a la hora de la siesta. En cada salida con la lancha encuentra una excusa para acercarse al Okeanos a pedir «combustible». El truco siempre resulta; no termina de amarrarse cuando ya están volando las latas de cerveza.

Leonardo (Max) Aguilar: Risotada de payaso por vocación y seriedad del país profundo, agilidad de gato montés, amor por los espacios abiertos y la independencia, y todos los sentidos abiertos ante las historias que capturan su imaginación. En la pangüita, en una de las inolvidables recorridas alrededor de la Isla, me pide que le cuente la historia de su camiseta, regalo de una tripulación griega. Es la batalla entre Aquiles y Paris frente a las murallas de Troya, altas como los acantilados del Coco. Sus oídos, su boca y sus ojos oscuros se abren en éxtasis ante las hazañas de las huestes de Agamenón, las veleidades de Helena y los arduos viajes de Ulises y Eneas.

Hugo Figueroa: «¿Quién me va a interpretar cuando hagan una película con tu libro?», pregunta «Huguito» desde su personaje de loco lindo escapado del mundo de la ciudad, al que nunca deja de pertenecer. En el bote donde siempre pasan las cosas, Hugo pone cara de galán en apuros mientras se bambolea a fuerza de muecas. Él quiere ser Antonio Banderas. Yo pienso más bien en un joven José Sacristán, un trasplantado de los setenta que intenta seducir con su conversación porque descree de las posibilidades de su imagen (y del poder de la imagen en general). Por supuesto, es el más consciente de su imagen. Su juego es la inteligencia disfrazada de simpatía.

María Blanco: Es imposible no notar la sensibilidad sin murallas de María. Matar una araña, calcular las idas al continente o recibir elogios por su comida son momentos de extrema felicidad o intenso sufrimiento, y María los vive como dentro de su propia telenovela. Orgullosa en su uniforme de parques, coqueta y feroz al dominó, eternamente protestando porque no la dejan salir de la cocina, fuerte y débil a la vez. La sensación es curiosa: parece que al menor contratiempo María se puede desarmar como un castillo de naipes, para volver a armarse siempre enseguida.

Francisco Vargas: El voluntario del mes. Los más viejos ya no se acuerdan de tantos voluntarios que pasan, dejan canciones, anécdotas y manías y renuevan siempre la maravilla del primer descubrimiento. Francisco es conductor de bus en la línea San Isidro el General-Quepos, un camino espantoso de largas curvas y grandes huecos. Alto, pelo claro, barba rala, cabeza y cuello sólidos, levemente inseguro, le faltan 20 días y no quiere abandonar la isla. A la noche nos sentamos en una de las glorietas frente al mar. Francisco toca muy bien la guitarra, canta suave y melodioso canciones folclóricas costarricenses y tristísimas rancheras. En todas las canciones las mujeres se van y los hombres las esperan, aunque no haya esperanza.

* * *

Después del abundante almuerzo -carne picada con arracache, arroz, frijoles, ensalada- nos tiramos en las hamacas bajo el toldito, casi al borde de la playa. La brisa marina es suave y olorosa.

El descanso de mediodía es el tiempo de las historias. Esta vez le toca a las borracheras. Los personajes son Joaquín, un director atípico que siempre está haciendo y diciendo cosas extrañas pero que todos admiran y respetan, un Felipe que rie con toda la panza al recordar sus aventuras etílicas, y el viejo Wilfrido. Después Wilfrido junior muestra a todos un pequeño album de fotos que contiene tres retratos de una adolescente de cachetes rozagantes: su novia.

A la tarde, mientras Felipe, Willy y Max vuelven al barco a buscar cajas y cilindros de gas, yo camino por la playa descalzo y ligero. Hay una franja estrecha de arena cubierta de troncos, con la selva cayéndose encima como una ola inmóvil. Llueve delicadamente y el mar está calmo. Atardece muy pronto. Lo anuncian las chicharras y el ruido del generador de la casa.

Cuando vuelvo, iluminado por la luna, María está terminando una conversación por radio y baja a la cocina peleando con el llanto. «Vamos a viajar juntos», me dice con una maqueta de sonrisa. «Yo no creía que fuera tan pronto». Mientras corta finas rebanadas de carne, le bajan dos lágrimas por las mejillas. Irse ahora significa quedarse en la isla para las fiestas de fin de año. María tenía otros planes, pero así es la vida del guardaparque.

CINCO: LOS PESCADORES

Jueves 17 de noviembre

Desayuno a las seis, por supuesto arroz y frijoles, café con leche, jugo de fruta y algún fiambre frito para despertar al hígado. A las siete ya estamos camino a la cascada, chapoteando en el barro con nuestras botas de goma. La tarea es despejar el sendero, y cada guardaparque blande con orgullo su machete. En medio de la selva les saco una foto: Wilfrido, Max y Francisco acercándose entre la maleza con cara de malo y machete en alto. Créanme que estaba buena, porque fue robada en Puntarenas, junto con la máquina y todas las fotos que saqué de ahí en más.

El camino es barroso y empinado, con cruces de ríos y arroyos pisando piedras resbaladizas. Hay que trepar agarrándose de las raíces y bajar de culo, mirando bien donde se pisa. En esta parte de la isla abundan los helechos, los musgos y las copas cerradas de árboles donde conviven pájaros, insectos y mariposas. Luego de trepar y destrepar una serie de piedras grandes, llegamos a la cascada: una caída de agua cristalina de casi 50 metros de alto. La piscina natural es

honda, pero debajo de la cascada el agua llega a la rodilla y por la cortina de agua se ve a los muchachos nadando en calzoncillos, tirándose agua y gritando de alegría. «Esta es

la vida dura del guardaparque», dice Max. Pero aclara: «En realidad es el premio. Si no trabajáramos duro, el premio no sería tan bueno».

A la vuelta, Willy propone contribuir a la eliminación del problema del chancho, que amenaza con comerse todas las plantas y huevos que encuentren a su paso. Nadie sabe cuántos miles hay, pero en cada expedición se los ve escurrirse con un rebuzno de fastidio. Y nos largamos a bosque traviesa. Sigo a los guardaparques con una mezcla de excitación y pánico. ¿A qué cronista no le gustaría poder describir una escena fuerte, salvaje, dramática como la matanza de un chancho a machetazos? Sin embargo, en el fondo más hondo de mi ánimo esperaba que no lograran atrapar ninguno.

Estoy en el que ya es mi puesto de trabajo – el balcón del piso alto, con una mecedora y un escritorio, dominando toda la bahía, los peñascos y el horizonte – dispuesto a narrar las aventuras de la mañana, que por suerte no incluyeron ninguna matanza de chancho. A pesar de la media hora de holganza en la cascada, volvimos tan embarrados y sudorosos como cuando nos zambullimos en el agua fría. Dejo de escribir en este instante antes que me coman los mosquitos.

* * *

En medio del almuerzo llega Hugo desde el otro puesto de guardaparques en Bahía Chatham, como dos kilómetros al sur, con un nuevo ayudante. Hugo, Revelación Cómica 1993, fue un mes como voluntario para alejarse de una compleja separación. Joaquín Alvarado le ofreció quedarse como cocinero y él prolongó su alejamiento.

Pero Hugo todavía se presenta como «actor de la compañía El Angel», un grupo formado en San José por exiliados chilenos. También actuó con Alfredo Catania, el argentino director de la Compañía Nacional de Teatro. Argentinos, chilenos y uruguayos influyeron en más de una generación de artistas y público ticos. A Hugo lo influyeron en varios sentidos: entre chistes de argentinos e imitaciones del acento chileno, arremete con los grandes éxitos de Sui Generis con la misma facilidad con la que se las agarra con oscuras cuecas de Violeta Parra. Su pequeña caseteca en Chatham es una verdadera embajada cultural del Cono Sur en medio del Pacífico.

Marco, el encargado de Chatham, está en el continente, y Hugo se las arregla con un curioso compañero: Luisito. Alto y larguirucho, casi desnutrido, de buen humor y nariz importante, el muchacho proviene de una tradicional familia de pescadores de Puntarenas. Este era su viaje de iniciación en el barco capitaneado por su hermano mayor. La familia confiaba en que en esta expedición nacería otro buen pescador para continuar el linaje. Cuán equivocados estaban. El flaco no paró de vomitar en toda la travesía, y el mareo lo ponía cada vez más esquelético y pálido. Finalmente, optaron por dejar a Luis de ayudante de Hugo mientras duraban las jornadas de pesca, para después llevarlo de vuelta a Puntarenas – viaje que le producía, según confesaba avergonzado, recurrentes pesadillas. Cuando vuelva al continente, Luisito tendrá que reevaluar su futuro laboral.

Pasar por el estrecho entre la Isla del Coco y el Islote Manuelita siempre es difícil. El mar vive picado y la lanchita se zarandea con el oleaje. Traemos a Hugo y Luisito, Felipe se propone hacer andar la nevera que trajo el Okeanos desde San José, y además hay que controlar los papeles y anotar los datos de los barcos pesqueros anclados en Chatham. Hay seis, hamacándose dulcemente al amparo de la bahía, los marineros durmiendo la siesta luego de una ardua noche de pesca. Los barcos suelen abandonar su fondeadero entre 9 y 10 de la noche, colocan sus redes (supuestamente fuera de los 12 kilómetros de la zona de protección del Parque) y a la madrugada recogen la captura, reparan y guardan el equipo y vuelven a Chatham. Así hasta llengar la bodega, que les toma un promedio de dos semanas.

Nos acercamos a uno de los barcos, llamado Hipocampo. La primera impresión, que luego aprenderé a reconocer en todos los barcos, me ayuda a entender el «problema» del flaco Luis: entre la suciedad, el hacinamiento y las cubiertas descascaradas llenas de redes y anzuelos, la sensación más fuerte es la náusea. Por más que cubran su cacería diaria con metros de hielo molido, el tufo a pescado muerto apesta aún antes de abordar el barco.

* * *

En el camarote, dos hombretones curtidos se desperezan en mínimas cuchetas, una radio a pilas apenas deja adivinar los éxitos de la semana y el capitán comenta las vicisitudes climáticas con Felipe. Debajo de la cubierta, 180 cadáveres de tiburón se apilan en el hielo. Dos pescadores cortan los últimos aleta blanca: las vísceras son una sorpresiva venganza que cae por la borda, ante la que se arremolinan los peces pequeños. Las preciadas aletas van en una bolsa de plástico, las cabezas en un compartimento y el resto del cuerpo directamente bajo cubierta. El cortador y un compañero arrojan los cuerpos y el más grande de los marineros, puro botas, traje de baño y músculos, apalea nieve sobre las víctimas, con la cara sudando a mares y las manos congeladas. En una tragedia alegórica del Siglo de Oro, yo lo usaría para representar El Invierno (¿o tal vez El Infierno?).

El último tiburón es un martillo, con los ojos saltones a los costados. La semana que viene, un californiano tomará con mano temblorosa su pastilla hecha con el cartílago de este pez, esperando curarse el reuma; mientras tanto, un funcionario chino disfrutará una sopa hecha con la extraña cabeza; en su rascacielos de Tokio, un viejo verde japonés tragará su polvo hecho con la aleta disecada, rogando porque esta noche sí se le pare, y en su comedor en penumbra y bajo un poster de Jesús rubio, una modesta familia de Puntarenas masticará con brío lo que quedó de su pobre cuerpo tiburonesco. Entre todos, están acabando con los vertebrados más antiguos del mundo.

«Hoy agarramos 15 tiburones», me dice uno de los marineros. Hugo comenta que hay más de 50 barcos, y los que se ven acá son de los pequeños.

«El otro día decomisamos uno grande, colombiano, que tenía más de mil kilos de aleta ya secos. ¿Te imaginás la cantidad de tiburones que hay que matar para sacar mil kilos de aleta?», pondera Hugo para que lo oigan los pescadores. «Como sigamos así, en pocos años no va a quedar ni uno».

Los hombretones se encogen de hombros y siguen con su trabajo.

* * *

Del Hipocampo volvemos -yo al menos con alivio- a la panga. Pero ni una lanchita con motor fuera de borda puede llegar a la playa de Chatham. Max ata nuestra embarcación a una boya ubicada a 200 metros de la costa y nos subimos a una chalupita de madera, minúscula, inestable y llena de agua. Pero todo es material para bromas y risa, aún en medio de la adversidad náutica. Hugo y Max reman como posesos, yo me ocupo del tarrito y saco agua como un autómata. Con la última ola nos hundimos. Estamos tan cerca de la playa que terminamos sentados en el bote, con el agua hasta el cuello, llorando de la risa. Con esfuerzo mancomunado sacamos el bote a la arena.

El puesto de Chatham, escondido entre las palmeras, es mucho más adecuado que el de Wafer a los menesteres de un parque nacional. Mientras la casona principal fue construida por los guardias navales hace 20 años siguiendo el modelo de las oficinas administrativas de fuerzas policiales y militares, Chatham es producto de la colaboración reciente (1992) de guardaparques daneses, que crearon espacios habitables con mucha madera y mucha luz, aleros con viento, elegantes lineas diagonales y una sala de grandes dimensiones donde inclusive caben un par de hamacas.

Hugo muestra sus aposentos con orgullo. «Me cansé del teatro, del ambiente, de San José». Pero tanto se cansó que hasta los siete moradores de Wafer le parecían una multitud. Su único contacto con el mundo es una radio que alcanza hasta el otro puesto, y el botecito de remo. La caminata de un puesto a otro lleva menos de dos horas. Por las noches, Hugo escucha Serú Girán y Eric Clapton, lee la obra completa de Cortázar, mira largamente el mar y las estrellas, y está todo lo lejos del mundo que se puede estar.

* * *

Operación «refri»: se supone que la novedad cambiará la vida de Hugo en su desolada comarca. El blanco monumento a la modernidad ya está puesto en la cocina, pero no funciona. Hay una válvula atrás que no cierra, y cada vez que intenta hacerla andar se escapa el gas. Revisamos el folleto técnico de instrucciones. En la parte de pérdidas de gas, el texto dice con la mayor seriedad: «Consulte al servicio técnico más cercano». Felipe se seca el sudor de la frente y mira por la ventana. La mar océano, curva y majestuosa. ¿Se imaginará quien escribió eso una situación como la nuestra? ¿Habrá algún lugar en el mundo donde el servicio técnico esté más lejos? Probablemente en la Antártida. Pero ahí nadie lleva refrigeradoras.

Felipe opina que hay que montarla de vuelta en el Okeanos y llevarla a Puntarenas. En eso aparece un grupo de okeaneros. Francisco Marín, el capitán, pregunta por qué no la probaron antes de embarcarla. A Felipe le entra el bichito del orgullo y decide hacer un último intento. Abren el gas, aprietan los botones correspondientes, encienden el yesquero y empieza una serie de explosiones. Antes de la última y en menos de tres segundos estamos todos escondidos entre las piedras de la playa. Pero no viene el temido ¡BUM! Apenas un PLOP que nos deja perplejos y humillados.

Cindy, el francés y los luxemburgueses comentan en la playa las maravillas submarinas que vieron la tarde del miércoles y esa mañana. Los demás no sintieron ni la curiosidad de bajar a tierra. Cuatro zambullidas diarias durante siete días es lo único que les atrae de la Isla del Coco.

La radio sigue sonando -ruido a lluvia y carraspeo- todo el tiempo. Es un recuerdo de la permanente comunicación con el mundo que molesta a Hugo. Nos despedimos, remamos hasta la panga y partimos hacia el Okeanos. Felipe está seguro de que se merece unas cervezas, y nadie lo va a contradecir. Jim Church hace morisquetas desde la cubierta.

Nos lanzamos al abordaje para que Marín asesore a Felipe en el uso del radar de la panga. En la cubierta están todos ocupadísimos. Jim Church y dos de las señoras con la nariz contra el visor de diapositivas, los ingleses limpiando el equipo, un americano alto y huesudo bufando frente a la pantalla que refleja sus movimientos inconexos con la cámara.

En la popa, cuatro turistas siguen encantados la travesura de Mario, que pende un gancho con medio pescado de una soga a medio metro del agua. Los tiburones saltan y pegan el mordiscón. Desde esta distancia se oye el rechinar de los dientes y se ve con claridad el brillo de esos ojitos fríos. ¿Cómo pueden disfrutar nadando entre estos depredadores prehistóricos?

* * *

Regresamos a Wafer, pero no se puede entrar al Río Genio con la panga, porque está muy baja la marea. La dejamos en la boya y seguimos viaje en un bote de madera apenas más confiable que el de Chatham. Aprovecho a hojear revistas hasta la cena.

En Estados Unidos hasta la manía más infantil tiene cuatro revistas. En la sala de radio hay ejemplos de al menos siete revistas de buceo. En una, «Skin Diver» (número de julio del 93) hay un aviso a dos páginas sobre la línea Aggressor: «Eat, sleep and dive» (coma, duerma y bucee):

«La línea Aggressor lo lleva a los mejores destinos de buceo. Nuestros lujosos hoteles flotantes le ofrecen excelente comida, buceo de primera y facilidades aduaneras en nueve países. Nuestra tripulación amistosa se ocupará de todos los detalles. Todo lo que tiene que hacer es… ¡COMER, DORMIR Y BUCEAR!

«Nuestro destino especial este mes es Isla del Coco, Costa Rica. Para el buceador experimentado, este ambiente fascinante le ofrece la excitación de bucear entre grandes grupos de tiburones martillo y aleta blanca, delfines, atunes y rayas. Nuestra excursión de diez días a bordo del Okeanos Aggressor transformará su viaje a la Isla del Coco en una extraordinaria experiencia de buceo y vida en el barco.

«La flota Aggressor incluye Bay Island, Belice; Islas Caimán; Isla del Coco; Galápagos; Kona en Hawaii; Palau y Laguna Truk en Turcos & Caicos».

* * *

Seis de la tarde del jueves. Iluminados por la luna y tras una opípara cena, Felipe, Willy, Max y yo salimos de patrulla nocturna. Primero casi nos hundimos en el botecito que nos transporta, entre olas amenazantes, hasta la boya. Max y Willy reman y yo achico. Felipe intenta salvar del agua una vieja escopeta del tiempo de matusalén. Espero que no haya oportunidad para comprobar lo que todos sospechamos sobre su efectividad.

Creía que el patrullaje nocturno sería corto. Son seis horas de frio y sueño, cada vez más lejos de la isla y más cerca de lucecitas en el mar que presumiblemente son los barcos. Max lucha con una radio que escanea frecuencias hasta dar con alguna que estén usando los pescadores. Cuando nos acercamos lo suficiente, Felipe prende el radar para comprobar que estén a más de cinco millas de la isla.

En medio de la llovizna y muy lentamente, nos acercamos a tres barcos (nos lleva una hora cada uno) hasta comprobar que efectivamente esta noche salieron de la plataforma protegida. «La semana pasada salimos tres noches, y las tres agarramos pesqueros ilegales», dice Felipe.

Apenas nos alejamos lo suficiente de la costa, por sobre las montañas de árboles aparece una luna llena tan brillante que cuesta mirarla a los ojos. La sombra de la luna se proyecta sobre el agua y podemos ver la brújula sin necesidad de linterna.

A medianoche empezamos a volver. Las piernas están entumecidas, y las gotas de la llovizna se mezclan con el agua que nos salpica desde el mar. El silencio es tan absoluto que se escucha aún sobre el ruido del motor fuera de borda. Cada tanto me doy vuelta para comprobar que la Isla del Coco sigue ahí. Dia por medio, año tras año y con medios ridículos, los guardaparques tienen que emplear la mitad de su noche en estos controles. Cansados y tambaleantes, se deslizan en sus catres en la penumbra, tratando de no acordarse de que en cuatro horas empieza otro día de trabajo en la isla.

SEIS: CASCADAS Y CABRILLA

Viernes 18 de noviembre

Son las cinco de la tarde, llueve a cántaros y los cuatro hombres están abajo, en las hamacas de la glorieta, sacando de la memoria siempre nuevas anécdotas. Francisco y Willy hablan de su ciudad, Pérez Zeledón, unos 100 kilómetros al sur de San José. Felipe recuerda cuando empezó todo y junto con Wilfrido padre prácticamente estuvieron a cargo del parque -bajo las barbudas órdenes de Joaquín Alvarado.

Cada siesta, bajo la glorieta separada del mundo por una cortina de agua, reviven hombres y mujeres que se bajan y suben de los barcos, compañeros borrachos, perezosos, tercos, laboriosos, ocurrentes o nostálgicos, decenas de accidentes, fiestas, visitas inesperadas y partidas tristes.

Ahora, en la voz de Max, se corporiza la saga de Kim la americana, Miguel el mexicano y la tica Yolanda, que acamparon ocho meses detrás del puesto para completar un laborioso estudio de biología. La aventura más festejada fue el día que navegaban por el estrecho entre la isla y el Islote Manuelita con un bote inflable y un tiburón, en loca cacería de un pececillo, les mordió la goma. Por suerte llegaron a la playa antes de que se les terminara de desinflara el navío.

Cuando me uno al grupo ya están con los daneses que el año pasado construyeron la casa de Bahía Chatham. Felipe cuenta la peripecia del esbelto Nils, que se clavó un palo puntiagudo en la pierna y tuvieron que coserlo sin anestesia. Felipe es un artista del cuento. Primero representa la cara de dolor del danés, después el apuro de los guardaparques, y por último se personifica a sí mismo cose que te cose.

Hoy amaneció lloviendo. Felipe, Max y Willy salieron de patrullaje y yo me quedé leyendo documentos y libros sobre la isla. Cada vez me apasiona más la mezcla de piratas, balleneros, buscadores de tesoros, maravillas botánicas, náufragos y la intensa vida del fondo del mar.

* * *

Después del almuerzo salimos a dar una vuelta en lancha. María nunca había circunnavegado su isla. Tampoco había hecho inspecciones, pese a ser tan guardaparque como el que más. Su compañero es Freddy, que ahora está en el continente.

– ¿Por qué no te lleva nunca tu marido?, dice Felipe.

– Idiay, no sé. Cosas d’él.

– Miedo a que se vaya con un marinero, dice Willy.

Así es como nos vamos Felipe, María, Francisco, Doris y yo. Hace un sol espléndido, que en poco más de una hora se convierte en lluvia torrencial.

Lo que anoche eran siluetas negras contra el cielo azul y estrellado, hoy son decenas de cascadas entre las rocas, mil tonos de verde, palmeras meciéndose en las playas y árboles escalando las paredes más escarpadas, gaviotas volando al ras del agua, zambulléndose sin miedo y a veces saliendo victoriosas con un pez retorciéndose en su pico. Desde la lancha también vemos tiburones, delfines y hasta una tortuga que alarga la cabeza fuera del agua mientras su enorme caparazón se adivina moviéndose bajo las olas.

Cerca de los barcos pesqueros, muchos peces de colores, azules o negros con rayas amarillas, o con pintas rojas, se arremolinan esperando la limosna. Hay cinco pesqueros en la bahía. Casi todos están en plena siesta descansando de una larga noche de faena. En realidad, todos menos el coreano Kim.

Detengo la escritura. Levanto la cabeza. Una enorme araña peluda se acerca por la pared que separa el cuarto de la radio de la baranda ventosa donde mi lapicera hace esfuerzos por adueñarse del inmenso paisaje. La araña se dirige sigilosa hacia el rincón. Ahora se detiene. La lluvia amainó un poco. A través de la ventana, la radio sigue sonando datos en sordina, y por la vigas del piso se cuela el olor a pescado frito, pleno y picante, como el aroma sólido de algo blando y sabroso. Hoy hay un manjar especial: cabrillo.

¿Cómo conseguimos esta exquisitez (del tamaño del dorado y la consistencia de la merluza), cuando quedan muy pocos y no se permite pescarlos en la zona de protección? Ese es el secreto y la estrategia del coreano Kim.

* * *

En este recorrido la parte de control de pesqueros es corta. En los otros barcos se baja Felipe con Francisco y conmigo, los capitanes somnolientos contestan las preguntas, se llenaba la planilla, se entabla alguna conversación intrascendente. Pero Kim no se va a perder la oportunidad de quedar bien. Aún antes de amarrar la lancha, el coreano -que Felipe está seguro que pesca dentro de la zona, pero nunca lo pudo agarrar- se acerca obsequioso con un plato, una servilleta y dos deliciosos pedazos de cabrilla empanizada. Cuando nos vamos nos da una bolsa plástica con dos cabrillas enteras.

– Este esconde algo, pero es muy vivo, dice Felipe.

– Los que no están muy vivos son los marineros, comenta María. ¿No vieron lo flacos que están? Todos los demás barcos tienen marineros barrigones. A los de Kim se le ven todos los huesos.

– El otro mes vine a la isla en el barco del chino, dice Felipe cuando amainan las carcajadas.

– Dos días más tarde le saqué una línea tendida dentro de la zona de protección. Me di cuenta que era de él porque a la mañana pusimos la radio y lo escuchamos insultando a los otros pescadores, preguntando quién le había robado las líneas; pero a la tarde vino de visita y vió sus aparejos en el galpón, y ya no se quejó más.

Parqueamos junto al Okeanos. El maquinista nos trae seis gaseosas heladas. Todo está tranquilo. Desde una reposera, Christian agita la mano en un saludo mientras mordisquea su pipa. Jim Church, como un director de escuela solo en medio del patio, hace una reverencia y una venia cómicamente militar.

– ¿Dónde están los demás?, pregunta Doris.

– Exactamente debajo de ustedes.

* * *

Las garzas blancas vienen a morir a la Isla del Coco. Se las ve caminando por el pasto con mucha dificultad. Hoy vimos una en medio del río Genio. Se le mojaban las alas extendidas y no podía ni volar ni caminar. A veces se quedan paradas y con la cabeza hundida en el pecho. Otras veces se acercan a la playa y miran el horizonte como un viejo marino que nunca más se hará a la mar.

* * *

Arroz, frijoles y exquisita cabrilla. Cansados y con frío, Felipe, Wilfrido y Max salen de patrullaje después de la cena. María, Doris, Francisco y yo nos quedamos jugando dominó. Trato de variar el repertorio musical con un casete de Anibal Troilo que traje para la ocasión, pero Doris está muy nerviosa con la tormenta, y a cada rato le parece oír a su marido llamándola por la radio. Al final apagamos la música y salimos con Francisco a mirar el mar desde la glorieta. Cada noche, Francisco lee la Biblia.

– No soy de ningún grupo religioso, pero la Biblia guía mi vida. Busco una relación personal con lo que dice.

A los 29 años tiene una variada experiencia amorosa pero sólo una larga convivencia con una chica que terminó cuando «un día se hizo evangélica». Ahora vive con la mamá. Maneja un bus destartalado ocho horas todos los días, por un camino de montaña imposible, mitad asfalto poceado como un gruyere y mitad ripio y piedras. No tiene ninguna gana de volver.

El mar está picado y negro. Desde la glorieta no se ve ninguna luz en el agua. Las nubes tapan casi todas las estrellas. Nos vamos al cuarto. Max y Wilfrido duermen en unas cuchetas inestables, Francisco y yo en la otra. María duerme en el cuarto de la radio y Felipe y Doris en la pieza del fondo. Como hay una sola vela, yo me acuesto en el suelo al lado de la cama de Francisco. El lee la Biblia, yo «Congo» de Michael Crichton. Me quiero escapar por un rato de la vida siguiendo la aventura selvática de un científico que habla con su mona, un mercenario africano y una buscadora de diamantes, y me encuentro con la realidad de la devastación: cada minuto se extingue una especie en el bosque tropical. Encima, el libro se escribió en 1980.

* * *

Mientras nosotros nos perdíamos por los vericuetos de nuestros best-sellers, los guardaparques tuvieron una noche terrible en alta mar. Los agarró un aguacero de temer y cuando ya estaban por volver, descubrieron una línea dentro de la zona de exclusión. A la mañana nos muestran su pesca con orgullo. Sacaron 17 millas de línea, docenas de anzuelos, dos palos con bandera y boya grande y unas diez boyas más pequeñas, anaranjadas, redondas y nuevas.

– Seguro que son del chino, dice Felipe.

En los anzuelos encontró carnada de cabrillo, igual a la que acabábamos de comer. Las líneas de nylon grueso cubren todo el piso de la panga hasta medio metro. Estaban desplegadas cubriendo más de un cuarto de la costa de la isla, desde la bahía hacia el este. A la mañana del sábado los tres andan tambaleándose, pero contentos. Quieren salir lo antes posible para verle la cara a Kim.

SIETE: LA SELVA Y EL BOMBARDERO

Sábado 19 de noviembre

Día de la gran caminata. Vamos a tratar de escalar el cerro Yglesias, la elevación más alta de la isla. El clima parece propicio. A las seis tomamos un desayuno tremendo -gallopinto, huevos, jamón, dos jarras de café con leche. Francisco, mi compañero de viaje, parece prever una jornada de hambre: porta una mochila con dos latas de frutas en almíbar, una lata de atún, un plátano machucado, un litro de agua, un sobre de granola y la radio por si nos pasa algo.

Casi al comienzo hay una de las pendientes más pronunciadas y largas. Como salmones de vuelta a casa, pero sin su destreza ni su resistencia, subimos por algo que parece el lecho seco de un río vertical, con piedras inestables y plantas espinosas por todo apoyo. Nos agarra en plena digestión y casi damos la vuelta. Con la cara roja y tragando aire por toda la boca, nos miramos para darnos ánimo.

Después el sendero mejora y cruzamos la selva más lluviosa y virgen de la isla, con árboles forrados de musgo y cubiertos de bromelias donde anidan oscuros pájaros entre florcitas blancas y líquenes acuosos. En medio del viaje, ya totalmente empapados de sudor, ni nos asustan los cuatro chanchos salvajes que graznan a nuestro paso. A pesar de que los libros cuentan que estos chanchos son descendientes de los domésticos que los balleneros trajeron en 1796, no se les ve nada casero; tienen filosos colmillos que les suben de la quijada y que les ayudan a arrancar las raíces.

A las tres horas de subir y bajar por el barro y entre cañas y lianas, llegamos a la cúspide del cerro Pelón, desde el que se divisa el mar hacia el norte y hacia el sur. Al oeste la ladera baja abrupta, y vuelve a subir aún más empinada para terminar en un cerro más alto.

Según Francisco, en este punto la mayoría de los caminadores emprende la retirada. Lejos de amedrentarnos, ese dato nos infunde nuevos bríos. Decidimos dejar la mochila con las latas escondidas no muy lejos del sendero y seguimos viaje. La ladera del cerro Yglesias está cubierta de un follaje denso y húmedo. Cuando ya nos estamos desanimando, los árboles se abren como por arte de magia y una señal en madera indica que hemos llegado.

«Desde la punta del cerro van a ver toda la isla y el mar por todo lado», nos había entusiasmado Max. Pero estamos en medio de una nube, y todo lo que se ve es blanco y esponjoso. Empieza a llover. Nos guarecemos debajo del árbol más grande, donde descubrimos una lata que alberga un cuaderno y un lápiz.

En el cuaderno hay anotaciones de Kim y Yolanda donde dicen que vinieron a estudiar el comportamiento de los delfines. También hay un serio mensaje de Wilfrido, con una caligrafía de escolar aplicado, donde dice que tiene 21 años, que vino con su padre y que se acuerda de su hijo.

Aguardamos media hora, pero la nube no se va. Nos terminamos el agua y empezamos a bajar. Desviándonos un kilómetro por una senda en una ladera muy empinada, apenas adivinada entre los árboles, tratamos de llegar hasta los restos de un avión de la Segunda Guerra Mundial.

* * *

Esperaba encontrarme con un espectáculo de terror, de muerte y desolación, hierros retorcidos y alguna calavera sonriente. Nada de eso. Lo impresionante es el avance de la selva, que está en pleno proceso de tragarse a este intruso como una ola vegetal que avanza lentísima.

Hace 50 años esto era un avión de combate. Hoy son planchuelas de metal cubiertas de musgo, una cabina donde crecen hojas y prosperan los insectos, son pedazos de vidrio y goma que van adquiriendo el color verdoso grisáceo del conjunto. Sólo los restos de la estrella blanca, el círculo rojo y el rectángulo azul de la US Air Force parecen extraños y fuera de lugar en la Isla del Coco. En 50 años más no quedará nada.

Ana María Tato, la jefa legal de Parques Nacionales, fue parte de la delegación que, en 1989, cuando descubrieron el avión, vino a levantar el acta y sacar los cuerpos. «Caminamos dos días hasta el avión. Los huesos estaban vestidos y en sus puestos. Dos tenían puñales dentro de las botas, que era lo que mejor se conservaba».

Las viudas de los aviadores llegaron en un barco de la Armada estadounidense para una emotiva ceremonia de despedida. Una de las ancianas se alegró de que su marido haya descansado todos estos años en un lugar tan bello y tan lejos de la guerra a la que no le vio el final.

En su pequeña oficina de San José, la señora Tato recuerda la aventura con una sonrisa nostalgiosa. «Había tanta paz en esos muertos. Sólo me inquieta una duda. Todos los relojes estaban parados en las diez. ¿Serían las diez de la mañana o de la noche?» En la oficinita de la ciudad la pregunta no tiene mucha importancia. Pero ahí, en lo profundo de la selva, me parece vital saber si el avión en llamas, los ojos desorbitados, los últimos llantos, la sorpresa de los pájaros y los chanchos de la isla, fueron bajo el sol de la mañana, a la vista del agua resplandeciente, o sobre la oscuridad que vuelve al mundo aún más desconocido.

Hay una lagartija parada en lo que supo ser un ala. Me acerco para sacarle una foto; me acerco más, casi la toco y ella ni se mueve. Evidentemente los humanos no la asustamos. El avión es suyo.

– No lo pudimos hacer arrancar, le digo a Felipe en la cena. Felipe siempre bromea que cuando logre hacerlo arrancar, se va a ir de la isla volando.

– Es que yo tengo la llave, retruca con una de sus características carcajadas.

* * *

A la vuelta ya estamos demasiado cansados para pensar en otra cosa que en el fin de la travesía. Los pies nos llevan solos, comemos sólo las frutas en almíbar -para no llevar tanto peso- y matamos a los chanchos con la indiferencia. La última parte del trayecto ya la sé casi de memoria. Es la misma que hicimos ida y vuelta para la cascada. Tiene un árbol hueco tan grande que el sendero pasa por el medio.

Además de las pisadas y la senda abierta a machete, hay cintas rojas cada tanto para guiar al caminante. Sin embargo, Wilfrido dice que hay que desconfiar de las cintas, porque las hay muy viejas que son marcas que dejaban los buscadores de tesoros para no perderse.

Estamos de vuelta en casa, y yo acabo de tomar nuevamente posesión de mi atalaya. Vemos como natural el hecho de no habernos encontrado con nadie en todo el trayecto. Hay que caminar horas y horas para tener conciencia física del hecho de estar en una isla habitada sólo por seis personas en dos ínfimas bahías. Y no hay en todo el país un lugar más costarricense. Felipe, Doris, Max, Wilfrido, María y Francisco parecen ser un extracto de su tierra, ejerciendo soberanía a fuerza de jerga, acento y carácter. ¿Quién puede cuestionar la pertenencia de una isla donde hay una sola cocinera que sirve mañana, tarde y noche arroz y frijoles?

* * *

Es sábado, son las ocho de la noche y todos están durmiendo. Solo en la cocina, con la única compañía de los grillos, busco lectura para antes de subir a la cama. Sobre la nevera hay un libro: «Nuestras recetas favoritas», editado en 1986 por el Club de Damas Leonas de Moravia.

¿1986? Parece cuando mucho de los años 40. En la tapa amarillenta hay una señora parada en un comedor, con vestido, moño y cara levemente leoninos, pasándole un pedazo de pastel a un león de espaldas, cuya larga cola escapa por un agujero en el pantalón.

La presentación del sobrio libro de recetas cierra con unos versos de un tal Owen Meredith:

«Nosotros podemos vivir sin poesía, sin música y sin arte;

podemos vivir sin conciencia y sin corazón;

podemos vivir sin amigos y podemos vivir sin libros.

Pero no podemos vivir sin comer.»

Es demasiado. Me voy a dormir.

OCHO: DONDE MUEREN LAS GARZAS

Domingo 20 de noviembre

Esta lujuria vegetal y la cantidad de plantas endémicas se debe a que la Isla del Coco es la única isla oceánica de América que alberga un bosque lluvioso. A veces el conocimiento es un consuelo. Hoy amaneció lloviendo a baldazos. Una espesa cortina de agua se levanta (o más bien se baja) a nuestro alrededor mientras comemos otra vez gallopinto con jamón y café con leche.

Max es un profundo admirador del gallopinto, y en especial de los frijoles. No recuerda un día de su vida donde no los haya comido al menos una vez. Le gustan mezclados con arroz y mucho culantro por la mañana, acompañando carnes o pescados y hasta solos y a cualquier hora, enteros o molidos untando crocantes tortillas de maíz. Se sirve otro plato y pone cara de deleite de película muda al llenar su enésimo tenedor.

* * *

Al lado del «quiosco» donde colgué la ropa ayer se murió una garza. Al acercarme veo a otras dos encaramadas sobre los restos, picoteando. Cuando paso a su lado hacia la glorieta, se alejan con un laborioso y corto vuelo, pero al ver que me quedo sin moverme, vuelven. Entonces puedo ver que lo que comen son insectos. El cadáver de su compañera está cubierto de bichitos.

Una garza más cerca de la muerte que de la vida, sin fuerzas ni para levantar el cuello y toda sucia de barro, se para sobre las alas muertas y picotea. Casi siempre levanta la cabeza sin nada en el pico y el corazón le late visiblemente en el pecho. Mientras escribo esto un pajarito marrón, el Pinzón de la Isla del Coco, que no existe en ningún otro lugar del mundo, pega saltitos por la mesa, a 30 centímetros de mi mano, como si supiera que estoy hablando de sus congéneres.

* * *

En esta isla no hay domingos ni feriados ni nada. Esta mañana hay que hacer mediciones para un futuro depósito de gasolina. Con estacas, cuerdas y escuadras, Felipe, Wilfrido y Max discuten los ángulos y medidas.

Max fue antes cartógrafo en el Instituto Geográfico Nacional; ero se cansó de la ciudad y el escritorio y hace ocho meses que es uno de los custodios de la isla deshabitada más grande del mundo. Su última «entrada» (viaje desde el continente) fue hace ocho meses. Saldrá en el Undersea Hunter el primero de diciembre, para volver el 23 y pasar aquí las fiestas.

Ahora se escucha el sonido estridente de la motosierra. Wilfrido está cortando un almendro que quedó dentro de la zona del futuro depósito. Lástima. Sus hojas se juntaban con las de los almendros vecinos para formar un techo vegetal entre verde y ocre que se podía percibir desde la boya a la salida de la bahía. Me vuelvo a asomar y lo están troceando. Requiem para un árbol viejo.

* * *

Almorzamos temprano y rápido y salimos con la panga blanca rumbo al Okeanos. Hay que tomar nombres y número de pasaporte de todos los pasajeros, y tratar de venderles camisetas, gorros y bonos de contribución al parque. Yo hago de vendedor y traductor. Cuando llegué era un periodista que quería ver la isla. En sólo cinco días la estoy representando frente a mis antiguos compañeros de viaje, a quienes cuento de los peligros inminentes y la historia fabulosa de este punto verde en medio del mar.

Los buceadores no están muy interesados en las camisetas. Tres norteamericanos dicen que ya compraron las del Okeanos.

– Al Okeanos ustedes le pagaron 2.500 dólares para traerlos a nadar entre tiburones. Hay tiburones porque con fondos mínimos los guardaparques no dejan a los pescadores salirse con la suya, les digo.

No obtengo mucha respuesta. Pruebo con la truculencia.

– ¿Saben lo que hay en esos barquitos?, les pregunto, señalando hacia los cuatro pesqueros que se bambolean en la costa sur de Chatham.

Nadie tiene idea. Entonces les hablo de los cientos de cabezas de tiburón, de las aletas disecadas que venden en Puntarenas por tonelada, de la panga y sus patrullajes nocturnos, de los 300 dólares mensuales que cobran los muchachos.

El francés pide entonces escuditos, que es lo que colecciona. No hay escuditos. Una alemana lamenta que falten talles XXL y Christian quiere que lo dejemos en paz. Finalmente, la única que compra es Cindy, cuya sonrisa resalta más porque está quemada como un camarón a la plancha.

Los ingleses de la BBC comentan entre bostezos que finalmente no van a hacer el programa de televisión. La fauna submarina de la isla no da para 30 minutos de documental. Sin contar otros gastos en el continente, entre los dos habrán invertido al menos 10.000 dólares. ¡Y no lo van a hacer! Con 10.000 dólares Joaquín y sus muchachos podrían tener un buen radar instalado en el cerro Yglesias para controlar a los barcos pesqueros desde la isla. Vuelvo a la panga con la carga casi intacta de souvenirs y sin sonrisa.

* * *

El siguiente punto en el itinerario es la versión pobre del buceo «legal» en traje de Batman y tanque de astronauta: el nuestro es el pataleo a ras de la superficie con snorkel, visor y patas de rana. Dejamos a Felipe y Max en Chatham y recogemos a Hugo. Wilfrido -de lejos el más joven- será nuestro capitán, y Hugo su contramaestre. Francisco y yo bajaremos cerca del islote Manuelita para ver un fondo del mar cercano y tercermundista.

Miro a Wilfrido dando órdenes y moviéndose con la elegancia que da la precisión. Es y no es el mismo muchacho tímido y retraído que me dio la mano en la puerta de Parques Nacionales y que hizo el viaje en la pickup escuchando a Walter mientras se atusaba el bigotito incipiente.

Me cuesta acomodarme el equipo de buceo. Entre el bote y la isla, maniobro con el visor que me aprisiona la nariz, y el snorkel que me inmoviliza la boca como un protector de boxeo. No me acostumbro a respirar soplando y aspirando bocanadas con gusto a plástico. A la primera sumergida largo aire por la nariz y se me llena el visor de agua. A la segunda, me hundo persiguiendo un pececito y me entra agua en el tubo. Cuando por fin logro poner todo en orden, desaparece la panga con Wilfrido y Hugo, Francisco se desvanece en su pataleo y el resto del mundo de arriba pierde relevancia.

De pronto todo es grácil y liviano. La vida en el mar es perfecta armonía de peces moviéndose en cualquier dirección con exquisita delicadeza. Un mundo azul y silencioso donde no existe la gravedad y no parece tener lugar la muerte. Un par de tiburones reposan en el fondo, una raya se aleja, decenas de peces con brillantes franjas blancas se mueven en manada alrededor de una piedra, un par de criaturas casi transparentes nadan muy cerca de mi mano y en el suelo arenoso del mar se pasea un «ídolo moro», un bicho tropical de un amarillo intenso surcado por dos rayas negras, con enormes aletas arriba y abajo que lo hacen más alto que largo. Estaría dispuesto a adorar a un ídolo así.

Pasa el tiempo de una forma distinta. No tengo frío ni calor ni problemas mientras sigo a ese pez hermoso en su apacible discurrir bordeando valles y montes del fondo del mar. Pero todo termina. Empiezo a entender a los buzos, aunque creo que con cuatro zambullidas por día durante una semana terminaría convertido en una estatua de sal.

* * *

Traemos a Hugo a hablar por teléfono (conectado a la radio) con su familia. Estamos en la lancha entrando a bahía Wafer y este es el momento en el que Hugo me pregunta por lo que estoy escribiendo y quién va a interpretarlo cuando estas notas sean una película de Hollywood.

En realidad, espero que nunca llegue a eso. La lancha tendría que explotar, los tiburones comerse a dos o tres, Jim Church (Mickey Rooney, por supuesto), sería un malo con dos pistolas -seguramente narcotraficante o islámico, los tipos de malos que le quedan a Hollywood- y al final descubriríamos el tesoro del capitán Morgan con la ayuda de Schwarzenegger.

Prefiero seguir sentado en el banco de madera de la casita de Wafer con una jarra enlozada llena de café, escuchando a Hugo que se acompaña en la guitarra en una cabalgata nostálgica por todos los éxitos de Sui Géneris.

María y Doris cocinan, Felipe llena la bitácora, y Willy y Max le dan de comer a los chanchos cautivos que no saben lo que les espera en Navidad. A falta de Hollywood, el que quiera imaginárselo tendrá que recurrir al antiguo, mágico y difícil arte de la palabra escrita.

* * *

Durante la cena tempranísima (cinco y media), Felipe me sigue explicando el sistema de control. Casi nunca se puede identificar a los propietarios de las líneas de pesca decomisadas dentro de la zona de protección. A veces ellos vienen a buscar sus líneas. Suelen decir que ellos las pusieron afuera, pero la corriente las corrió. Los guardaparques les proponen un arreglo: se les devuelve el material, pero ellos se comprometen a no volver a la isla.

Hace cinco meses Felipe encontró a uno de los barcos que firmó ese compromiso, La Foca, pescando directamente adentro de la zona. Presentó la denuncia, pero todavía no empezó el juicio. Hoy vimos al barco anclado en la bahía.

En un viaje a Puntarenas con Walter varios meses después, nos enteramos del resultado del juicio. El capitán fue sentenciado a pagar 4.000 colones (unos 25 dólares de la época), casi el máximo de lo que establece la vetusta ley, y allí terminó todo. Para eso, Felipe y otro guardaparque tuvieron que viajar para declarar, y se movilizó a la asesoría legal del ministerio.

Con infinito cansancio, los cuatro se calzan nuevamente sus capas negras y salen a la lluvia a patrullar. Seguramente bajará la marea, y tendrán que esperar a que baje, a las dos o tres de la mañana.

* * *

María y yo nos acostamos en las hamacas entre garzas curiosas mientras las nubes se van oscureciendo detrás de la selva enmarañada que rodea la bahía.

Ella estuvo de voluntaria en otros parques y se presentó enseguida al saber que había una plaza vacante en el Coco. Un jueves de febrero llamó, el viernes la entrevistó Joaquín y el domingo ya estaba navegando.

¿Cuál fue su reacción al llegar a la isla? Hoy le hice la misma pregunta a Felipe y se le iluminaron los ojillos. Abarcando con sus manazas las laderas verdes, las 200 cascadas y los patos aguja, me dijo: «Me deslumbró».

María en cambio estuvo una semana llorando. Se puso enferma, quería volver, se sentía demasiado lejos y demasiado sola. Poco a poco se fue acostumbrando y ahora está como en su casa. «Necesitaba alejarme de mi familia; es demasiado unida. Pero me encariño con la gente y hago familia fácil. Lo más triste es cuando se van. Es que soy muy sentimental.»

Entramos a la cocina. En la grabadora suena una canción de amor eterno a alguna María. María suspira, arregla platos y sartenes y me implora que no aplaste las arañotas que trepan por las cuatro paredes. «Son buenas, no molestan y además matan a los zancudos». En la puerta me guiña un ojo y me confiesa: «Cuando nadie me ve, yo a veces les doy un zapatazo».

La cocinera se va a dormir y me deja solo con todo el bicherío, escribiendo los últimos garabatos del día en este cuaderno donde justo en este instante se está trepando un zanguango de seis patas flacas.

Ya está. Lo maté. A la cama.

NUEVE: LA SELVA OSCURA

Lunes 21 de noviembre

Día histórico. No porque vaya a pasar a la historia sino porque es mi primer contacto serio con la historia fascinante de los piratas, balleneros y buscadores de tesoros que pasaron por la Isla del Coco, dejaron su huella y siguieron su camino.

Después del desayuno de las seis leo un poco de la tesis de Historia de Raúl Arias Sánchez, uno de los libros y manuscritos que sucesivos investigadores y entusiastas dejaron en la oficinita de Wafer. Arias arremete contra todas las leyendas de tesoros enterrados menos la del gigantesco Tesoro de Lima, pero ese solo fue suficiente para hacer soñar a cientos de aventureros y llevó al alemán Gissler a vivir 36 años en la isla, buscando loca e infructuosamente un tesoro del que había oido en su juventud.

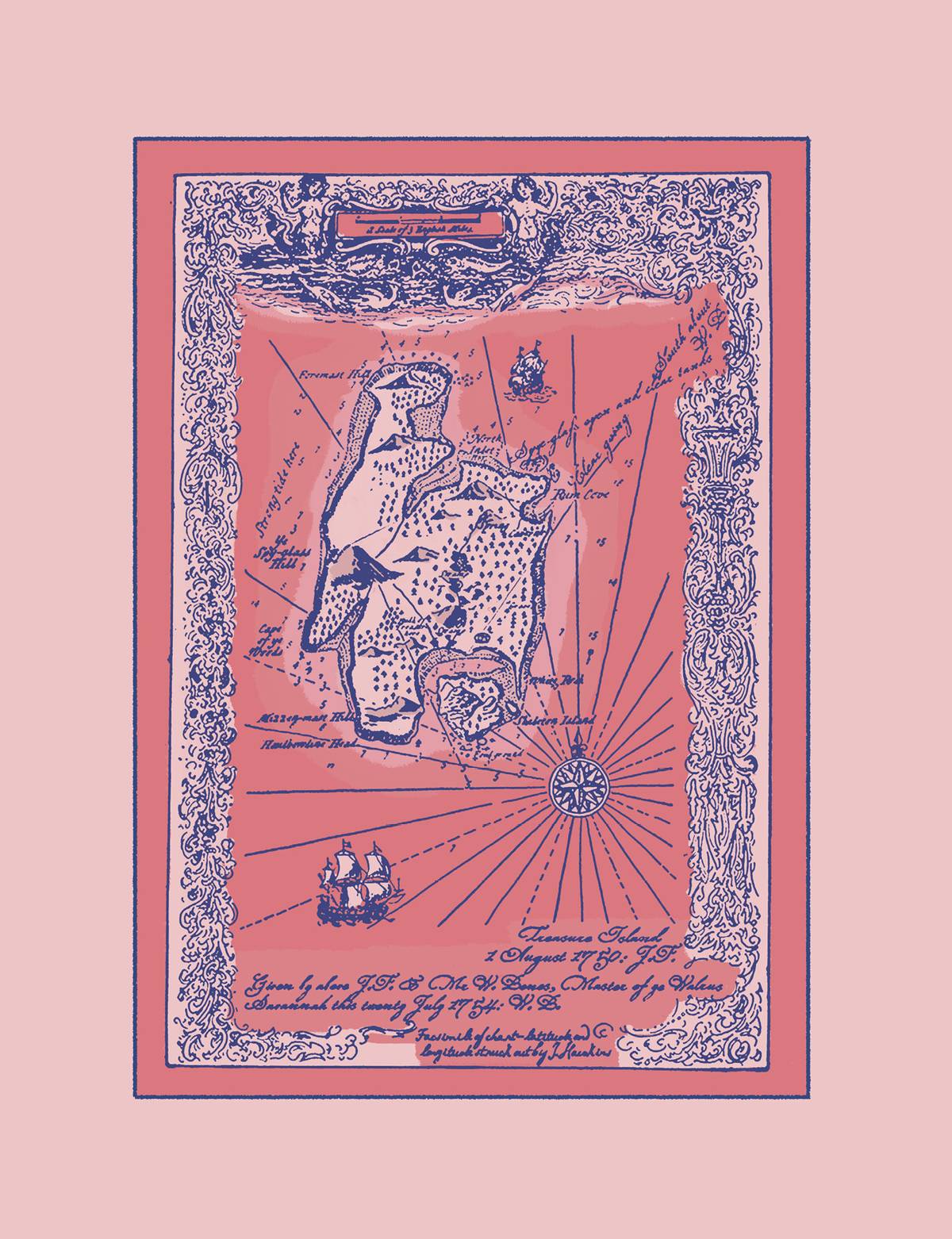

Arias dice también que el diario de uno de los piratas que anduvieron por el Coco, William Dampier (en cuyo honor se bautizó un cabo al sur de la isla), inspiró un libro que inventa una isla similar al Coco por su tamaño, vegetación y lejanía de las rutas usuales: el libro se llama «La Isla del Tesoro», de Robert Louis Stevenson, simplemente la mejor historia de aventuras que se haya escrito jamás.

Con fuertes recuerdos de tardes enteras sufriendo con Jim Hawkins y la fascinante ambiguedad de Long John Silver, abordo el «dingui», el botecito de remo que siempre se llena de agua antes de llegar a la boya. Son las nueve.

Pasamos a la panga y nos vamos para Chatham. Ahí Max y Wilfrido me llevan a ver inscripciones en las piedras. Hay grabados superpuestos, unos tan erosionados por las olas que apenas se leen, otros recientes. El más viejo es de fines del siglo XVIII. Las más visibles son, a la derecha de la casa, el elegante trazo en grandes caracteres que dejó la tripulación del ballenero Morgan en 1847, y a la izquierda, un elaborado dibujo que recuerda inscripciones griegas, dejado por la Expedición Cousteau en 1987. Arias Sánchez estudió todos los mensajes y comparó los nombres de los barcos con los registros del almirantazgo inglés. Su conclusión es que la gran mayoría son balleneros.

* * *

Me quedo a preparar espaguetis con salsa de tomate en la cabaña de Hugo. Max y Wilfrido vuelven a seguir con la construcción del depósito. En este rincón del mundo, la banda sonora combina viejo rock argentino con el ballenato pop del colombiano Carlos Vives. En plena digestión bajan a tierra cinco marineros de La Foca. Descansan, juegan al futbol en la playa antes que suba la marea, se duchan.

Fulvio Moncada, el capitán de La Foca, es ancho y moreno. Tiene la piel dura y curtida, y con diez años más de pescador puede que le empiecen a salir escamas. «La pesca bajó mucho en los últimos 10 años», dice don Fulvio. «Antes nos quedábamos cerca de Puntarenas, donde había para todos los gustos. Pero con la cantidad de barcos, cada vez tenemos que salir más lejos. Ahora vienen los japoneses y los coreanos con barcos grandes, y están acabando con el camarón». La Foca es pequeña, vieja, despintada y de apariencia frágil. Sin embargo, cada mes se aventura hasta el Coco, captura entre 120 y 150 tiburones en dos o tres semanas, y vuelve.

Goyo, uno de los marineros, dice que la pesca es uno de los pocos trabajos que van quedando para la población del puerto. «Nos estamos repartiendo entre nosotros el 40 por ciento de lo que sacamos. El resto es para el dueño. Vamos sacando unos 60.000 colones (350 dólares) por mes. Pero en tierra, los pocos que tienen trabajo ganan 40.000, no más.»

«Nosotros ganamos entre 30.000 y 40.000», dice Hugo. «Muchas veces el sueldo nos llega tarde, estamos lejos de la familia, siempre en peligro, y nos piden que sepamos buceo, inglés, ecología, historia, manejo de armas, primeros auxilios y quien sabe cuantas cosas más. Un guardaparques sabía todas esas cosas pero lo contrataron del Undersea Hunter con 1.000 dólares por mes además de las propinas de los gringos».

Hugo revuelve pensativo los últimos espaguetis aguachentos, apenas coloreados por el tomate de lata. «¿Quién va a querer venir a trabajar acá? Esto es por un tiempo, nomás. No hay posibilidades de progreso. En cualquier momento te echan. Y encima hay que pelearse con ustedes, que están acabando con todos los peces».

«Cuando se acaben todos ya no nos vamos a pelear más», bromea Fulvio Moncada. Goyo no se ríe.

* * *

Baja la tripulación del Okeanos. Se trenzan en una encarnizada «mejenga» (futbol de potrero, en este caso de playa) con los pescadores. Hugo, que ya recuperó su humor, deleita a todos con una desopilante interpretación del coreano Kim: «¡¡¿Quién me lobalon linea, singüegüenza?!! ¡¡Fue usté, neglo feo!! ¡¡Me las van a pagal, singüegüenza!!»

Así pasa el tiempo, y cuando me quiero acordar, son las tres y media. Les dije a los de Wafer que volvería caminando y estaría de vuelta después del mediodía. Según todas las crónicas, la picada entre las bahías dura una hora y media, por lo que me apuro a despedirme de los muchachos y emprendo el regreso con mi camiseta, mis botas de hule, mi pantaloneta (remera, botas de goma y malla en mi idioma argentino), cámara de fotos, papel higiénico y anteojos de sol.

La media hora inicial es un gran disfrute. Por primera vez estoy totalmente solo en la isla. Subo y subo en zigzag, siguiendo las claras indicaciones, y en cada vuelta la vista de la bahía es más impresionante. Al tope de la cuesta hay un árbol orgulloso y extenso, desde donde se domina Chatham, el Okeanos, los pescadores, Manuelita, la costa rocosa de Bahía Weston. Otra foto perdida para siempre con el robo en Puntarenas. Esta juro que era para un afiche.

* * *

Aquí arriba el bosque es muy distinto al de la picada al cerro Yglesias. Parece inclusive seco, con coníferas, hadas, elfos y zorros de casaca roja. Un cuento de hadas europeo, donde el horror sólo ataca a los niños traviesos. Me recuerda a los bosques de la cordillera patagónica. Del otro lado de la isla había imaginado faunos tropicales danzando al ritmo de tambores africanos. ¡Tanta diversidad en una superficie tan pequeña! Perdido en estos divagues, avanzo cantando, contento de no subir más y dispuesto a atravesar una pradera en flor.

Pero arriba la senda no está muy bien marcada y las señales escasean. En un punto, casi a las cuatro y media, pierdo el sendero, dejo unas piedras y salgo a recorrer los alrededores. Encuentro cintillos de plástico atados a árboles y tenues marcas de pisadas. Continúo en esa dirección y cada tanto me confortan las marcas rojas. Con la satisfacción y el orgullo de saber manejarme solo en la selva, voy pensando en ideas para este cuaderno.

Hace tiempo discutíamos con un grupo de amigos un texto particularmente jocoso de Cortázar («Lucas, sus divagues ecológicos» en «Un tal Lucas»), donde dice, si mal no recuerdo, que la naturaleza es aburrida, que lo interesante son los mitos, leyendas, historias, palabras, músicas e imágenes que le ponemos los hombres. Algo así como que escuchar por horas el canto del cucú, la tormenta en el campo y la calma que le sucede sin sorpresa no tienen ningún sentido. Lo fascinante es, por ejemplo, escuchar cómo Beethoven reinventó la lluvia, la tempestad y la calma en su inmortal Sexta Sinfonía.

Es difícil escribir de la naturaleza. El verde prado, el árbol altivo, el grácil pajarillo. ¿Y? Al menos los baqueanos y los biólogos pueden contar la estrategia del árbol, la vida íntima de los pájaros, la tozudez del pasto. Les dan personalidad, tiempo, sentido. En la literatura de ficción la naturaleza vive, palpita, habla, pese a que sea pura invención. Porque el bosque es, en última instancia, los miedos, los sueños, los anhelos del autor, y a través de la voz del poeta escuchamos la voz que murmura con el viento entre las hojas.

En ese momento me paro en seco. Me detiene como un mazazo el recuerdo de lo que me había dicho Wilfrido: los buscadores de tesoros han dejado muchas señales en los árboles y huellas, y los pasos de chanchos a veces se asemejan a senderos. Ahora lo entiendo todo. La débil senda que seguí la última media hora, punteada aquí y allá por pozos de esperanzados buscatesoros, no conduce más que a un nuevo pozo y una nueva frustración. El camino no sigue ni para adelante ni para atrás. Estoy en medio de la selva que ya empieza a cumplir su naturaleza de lluviosa, en plena montaña, oyendo levemente el mar por todas partes y sin la menor idea de dónde están las bahías. Estoy sin linterna, sin cortaplumas, sin agua, sin radio y casi sin ropa. Y se está haciendo de noche.

* * *

Durante dos horas busco la salida. Trato de encontrar el camino por donde vine. Creo ver promisorios senderos donde el pasto está aplastado por pisadas, pero no llevan a ningún lado. Me cruzo con más cintas en los árboles, pero éstas son sospechosamente viejas y de varios colores. Por todos lados me topo con paredes verdes que bajan abruptas, quién sabe si hacia algún desfiladero que castiga el mar o hacia un valle interior al que nadie ha bajado. En todas direcciones siento un rumor que puede ser el batir de las olas pero también el roce del viento sobre las copas de los árboles.

Por primera vez siento lo inhóspita que es la isla. Estoy en medio de un territorio profundamente desconocido, donde los árboles empinados y frondosos detienen el paisaje a unos pocos metros, y ayudan a la noche a descender más rápido sobre la selva.