Marcelo Figueras

Todo empezó tirando del hilo de otra frase de Borges, que Piglia cita en El último lector: "La certidumbre de que todo está escrito nos anula y nos afantasma". Está claro que la tradición literaria es más copiosa, dado que es infinitamente más antigua, que la cinematográfica, ¿pero no es verdad que nos abruma una sensación parecida respecto del cine: la de que ya todo está filmado, editado en DVD o colgado de YouTube y por ende visto por alguien -por alguna clase de espectador?

El desarrollo de los medios electrónicos contribuyó, y lo seguirá haciendo cada vez más, a rediseñar los paisajes. Ya no habitamos la misma ciudad de nuestra infancia, ahora vivimos en un bosque de pantallas, tan lleno de signos como los árboles lo están de hojas verdes. La omnipresencia de la imagen concebida como artefacto narrativo es asfixiante. Miremos donde miremos, veremos alguna imagen desnaturalizada, esto es, no la imagen de algo que simplemente es u ocurre, un fenómeno físico elemental, sino una imagen que ha sido concebida para tratar de decirnos algo.

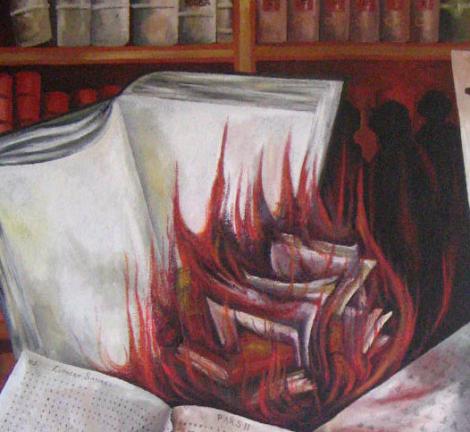

Piglia señala que en Borges, la fantasía del incendio de la biblioteca funciona como la promesa de un alivio. (¿No lo sería también la ceguera, en este contexto: la liberación de la obligación de leer más, de ver más?)

En Sylvie and Bruno Concluded, Lewis Carroll imagina un mapa "en escala uno a uno", que coincidiría con los límites del mundo que describe. En pleno siglo XIX el creador de Alicia intuía ya una posibilidad aterradora, que el siglo XXI amenaza con transformar en pesadilla: la posibilidad de que la representación sustituya la realidad, obturándola. Por eso surge la fantasía de desmontar el bosque abigarrado: la biblioteca llena hasta el tope y la cinemateca infinita, esa ciudad de espejos que nos anula y nos afantasma.

Cine y literatura nos pondrían hoy delante de la misma disyuntiva: ¿cómo inscribirse en la tradición, cómo aprovechar los espacios vacíos que quedan en la trama del bosque, para respirar y crecer y multiplicarse, todas esas necesidades que son expresión inclaudicable de nuestra existencia?

¿Deberíamos incendiar la biblioteca, la cinemateca, para llevar a fruición la tentación de Borges y labrarnos un nuevo comienzo? ¿O es que existe manera de dejar de considerarlas obstáculo para escribir nuevamente las novelas, para filmar nuevamente las películas, a la manera de lo que Pierre Menard quiso hacer a partir del Quijote? (No seríamos los primeros: Gus van Sandt filmó Psicosis calcando plano por plano el original de Hitchcock, como si la mímesis fuese la clave de la magia.)

Lo que Piglia el ensayista atribuye a Borges es un camino alternativo: todo lo que nos estaría permitido a los hijos de este tiempo, lo único que nos quedaría por hacer, ensarzados como estamos en este bosque de signos y de imágenes, sería releer, esto es, leer de otro modo. Por extensión, en lo que hace al cine tampoco nos quedaría más remedio que releer, o para ser más preciso: re-ver lo ya filmado. Si algo está claro es que ya no podemos leer ingenuamente, ni mucho menos ver ingenuamente.

Pero aun si asumiésemos in toto la premisa, no habríamos resuelto más que un mecanismo para insertarnos en la tradición. Habríamos encontrado, sí, la manera de resolver el dilema del artista burgués: cómo hacer para lograr ser leídos, vistos. Al instalarnos en el nicho que la tradición preparó, le facilitaríamos a los críticos el trabajo de leernos: entenderían todas las claves, manejarían todos los códigos requeridos para la comprensión de la obra. Esta solución sería la única necesaria en un mundo sin más textos que los literarios y más imágenes que las cinematográficas. Pero vivimos en un mundo lleno de otros textos, que no sólo no son literarios, sino que además ahogan y tergiversan a las obras literarias; un mundo lleno de imágenes que contaminan las imágenes cinematográficas.

Si cambiásemos de encuadre, rechazando el recorte de la realidad propio de la TV para concederle un formato más panorámico -nada por debajo de los 70 mm-, el dilema cambiaría también. Ya no se trataría de encontrar el modo de escribir ficción en una cultura que jura que todo ha sido escrito, ni de descular el modo de filmar ficción en una cultura que pretende haber agotado todos los géneros. La pregunta sería otra, más abarcativa, más comprometedora (o mejor aún, más peligrosa): ¿cómo producir ficción en una sociedad construida sobre ficciones? O para ser más preciso: construir ficción en una sociedad de masas conectada por medios electrónicos y basada en ciertos mitos fundacionales (las religiones, las Constituciones nacionales), ¿puede producir algo parecido al arte imperecedero -o tan sólo conformidad con el sistema?

(Continuará.)