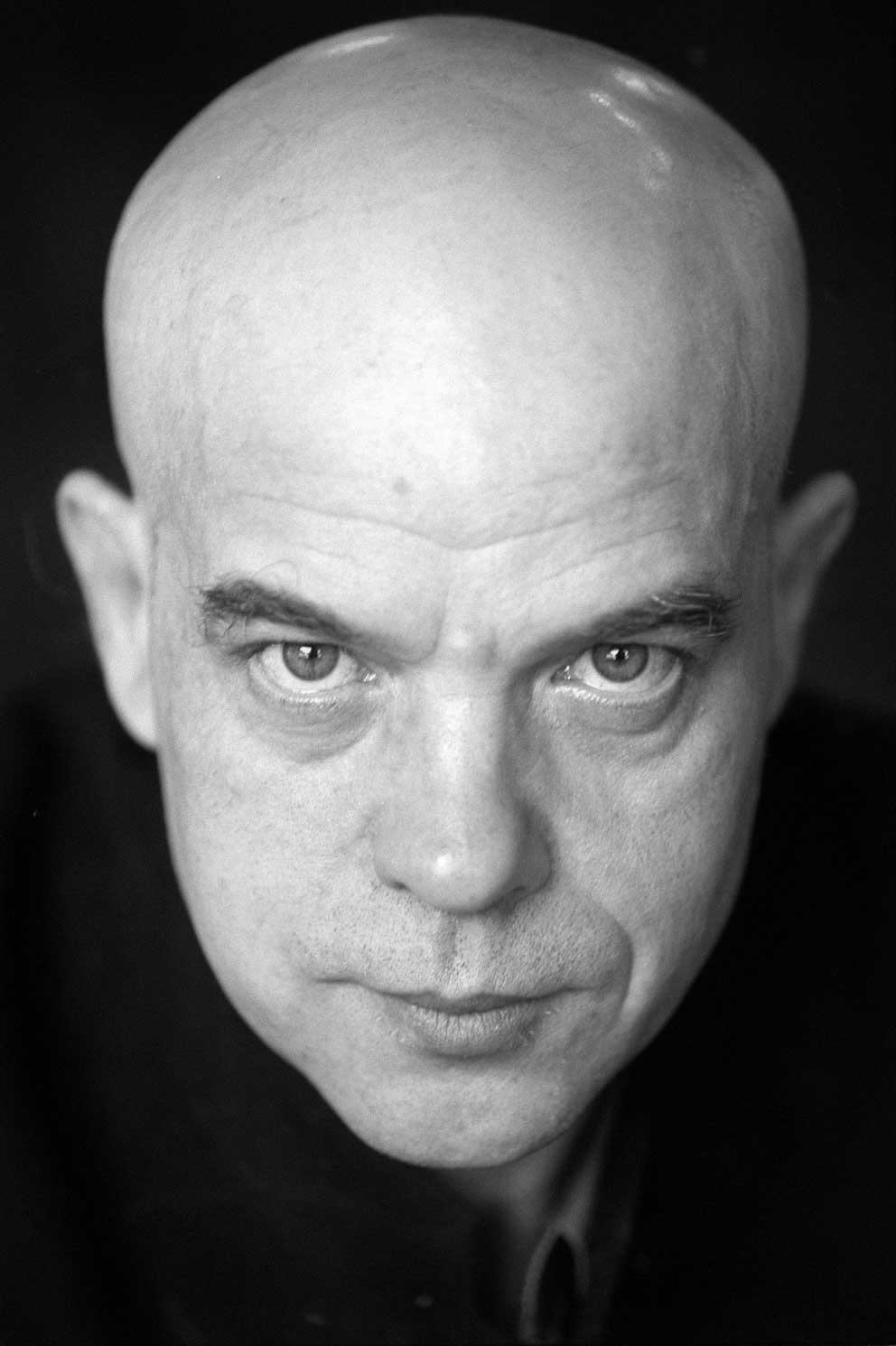

Jesús Ferrero

Extraño tejido urbano el de Los Ángeles, pienso mientras contemplo la urbe vasta y plana desde el observatorio de Griffith Park. Estoy junto al escritor francés Jean Rolin, que ha venido a Los Ángeles para escribir una novela ácida y pop. Rolin me dice:

-No sé si ha advertido usted que nos hallamos en la terraza del observatorio inmortalizado en Rebelde sin causa.

-Lo he advertido. Justamente estaba pensando en la expresión “rebelde sin causa”, que me parece muy norteamericana. La ideología en la que se sustenta el sueño americano es bien evidente: América es la tierra de las oportunidades, donde puede triunfar cualquiera, y si no triunfa ha de suponerse que no es por culpa de América ni por culpa del sistema. Aquí toda rebelión contra el sistema es considerada una rebelión sin causa.

-Cierto, o al menos eso nos hacen creer.

Rolin se marcha en un automóvil rojo bermellón de los años sesenta y yo sigo contemplando aquellas urbanizaciones infinitas, bajo el sol desfalleciente. A lo lejos percibo un incendio y recuerdo los disturbios de Los Ángeles de 1992. Aunque los originó una horrenda injusticia que corría un tupido velo sobre el racismo de la policía, pasaron a la historia como agitaciones sin causa, o de causa muy difusa. Como agitaciones exageradas. La rebelión, en Norteamérica, es percibida como una exageración, circunstancia que le confiere al rebelde americano una sorprendente originalidad existencial y plástica. Todos los rebeldes americanos difundidos por la novela y el cine son de aire existencialista más que de aire político. No encarnan rebeliones sociales, encarnan rebeliones personales, porque están condenados a ser libres. Son el triunfo heroico de la individualidad, hasta cuando mueren trágicamente. Es lo que veo cuando pienso en los personajes encarnados por James Dean, Robert Mitchum, Paul Newman, o cuando leo las novelas de Fitzgerald, Hemingway, Kerouac. Hasta en Hemingway pesan más las emociones individuales que las colectivas: se percibe muy bien en Las nieves del Kilimanjaro, su novela más introspectiva y existencial, si nos olvidamos de El viejo y el mar. Ocurre lo mismo con algunos rebeldes de Faulkner, si bien en él tiene mucha importancia el clan, y en el clan se disuelven las individualidades hasta que irrumpe la impronta violentamente personal de algún hombre o alguna mujer, cuyos actos nos dejan profundamente desconcertados, a pesar de su lógica y su implacable geometría emocional

Más tarde regreso a mi hotel, en una oscura bocacalle del Sunset Boulevard. Desde la ventana de mi habitación veo una casa abandonada en la que se refugian los drogadictos más tristes de la tierra y donde se inyectan heroína y ketamina, en un ambiente negruzco y polvoriento. A mi derecha hay un café que permanece abierto toda la noche y donde me vuelvo a encontrar con Jean Rolin. Mientras tomamos cerveza, hablamos de la perra existencia. Rolin ha escrito un libro sobre los perros vagabundos. Un tema perfecto para hablar de nuestro tiempo. Rolin me pregunta por qué me interesa Fitzgerald y yo le digo que en otro tiempo me fascinaba su enfoque de la individualidad y su demolición del heroísmo made in America, pero que ahora lo que más me interesaba es observar cómo Fitzgerald encarnó en sí mismo la muerte de la novela.

Con ese pensamiento regresé a mi cuarto. Me obsesionaban las quemaduras de la moqueta y el aire de provisionalidad, tan típico de Los Ángeles. El ventilador del techo hacía un ruido tremendo y lo tuve que detener. Pero entonces me moría de calor y me refugié en la ducha. Mientras el agua caía sobre mi cabeza como milagrosa lluvia de verano, entretuve mi ansiedad analizando los días de Fitzgerald en California. Francis llegó a Hollywood en 1937, creyendo que inauguraba una nueva vida, si bien tres años después ya estaba muerto. Lo sorprendente fue que, en su estancia en Hollywood, Fitzgerald adquirió una conciencia más aguda de la argamasa política en la que se apoya toda existencia, y percibió con más claridad que antes la estructura económica de las clases sociales, hasta el punto de considerarse “esencialmente marxista” (según sus propias palabras) a la hora de enjuiciar su vida y su fracaso económico y existencial. Esa visión la trasladó a su novela californiana El último magnate, interesándose más por el individuo en relación con la sociedad, y desdeñando una cultura (la americana) que “había vagado en una soledad imaginaria a través de bosques imaginarios durante cien años: demasiado tiempo”. Frase alucinante de Fitzgerald en la que creemos ver el germen de Cien años de soledad, de García Márquez, y de su idea más unitaria y general.

A la mañana siguiente, me dirijo a un café de Santa Mónica, desde cuyos ventanales puede verse el océano Pacífico. Allí me aguarda Robert Sklar, amante de la historia del cine y autor del libro Francis Scott Fitzgerald, el último Laoconte. Robert es un hombre afable, de barba blanca y ojos penetrantes, que conoce bien los avatares de Fitzgerald en Hollywood. Mientras tomamos té helado, Robert me comenta:

-Antes de emprender la escritura de El último magnate, Fitzgerald trabajó durante un tiempo como guionista para la Metro Goldwyn-Mayer. Acababa de salir de una depresión de hondo calado, y aspiraba a resucitar, si bien tenía una opinión muy negativa del cine. Tiempo atrás había dicho: “Vi que la novela, que en mi madurez había sido el medio más poderoso y maleable para trasmitir reflexión y emoción, había quedado sometida por un arte mecánico y masivo que, tanto en manos de los comerciantes de Hollywood como en las de los idealistas rusos, solo era capaz de reflejar los pensamientos más vulgares y las emociones más obvias. Un arte en el que las palabras estaban subordinadas a las imágenes, y donde la personalidad del escritor resultaba tan inservible que descendía hasta el ínfimo nivel de la mera colaboración”.

-Parecen frases proféticas.

-Lo fueron, ya que la labor de nuestro escritor en Hollywood no pasó de la colaboración. Empezó revisando el guión de Un americano en Oxford, y luego colaboró en el de Tres camaradas. Un trabajo amargo, pues el productor Mankiewicz le tachó todas sus frases y las reescribió a su manera. Todos piensan que Mankiewicz destruyó el guión, algo muy habitual en el mundo del cine. Más tarde trabajó en el guión de Infidelity, que no llegó a convertirse en película por problemas con la censura, y luego colaboró en otro sobre Madame Curie, que también fue descartado. Al año siguiente concluyó su contrato con la M.G.M, y no fue renovado. Fitzgerald tenía que ganase la vida y pagar su deudas, y volvió a colaborar en la revista Esquire con la serie de cuentos de Pat Hobby, a la vez que intervenía como guionista independiente en la primera fase de los guiones de Lo que el viento se llevó y Carnaval de invierno. Fitzgerald pensaba que en la vida de los norteamericanos no hay segundos actos, y no le faltaba razón. Hollywood lo llenó de amargura y desolación, y en el año 1939, regresó al arte de la novela con El último magnate.

-Una novela muy paradójica.

-Sin duda, ya que fue la novela que le permitió ver el cine de otra manera, a través de su protagonista, el productor Monroe Stahr. Por lo que he podido ver revisando sus notas, el texto inconcluso que nos ha quedado de The Last Tycoon es muy inferior a la obra que Fitzgerald había imaginado. Fitzgerald quería darle un aire épico y nacional, desplegando todo lo que ha significado el cine para América, y aventurándose a desarrollar ideas generales sobre el esplendor y la decadencia de las civilizaciones, parcialmente inspiradas en las ideas de Spengler, que no eran ninguna novedad en su vida, pero también de Marx, si bien muy a su manera. Quería diseccionar muy bien las clases sociales, su dependencia de la economía y sus luchas recónditas y venenosas, así como el desmoronamiento de toda una concepción del héroe que había sobrevivido hasta su generación y que había sido ampliamente resucitada por el cine. Hollywood recogía los sueños de América, los deglutía, los reelaboraba, y los entregaba a las masas abrillantados y rejuvenecidos. El cine participaba en la historia nacional, trasmutádola en mito y en un destino social más grande que el propio yo. El cine no era desde luego una cuestión personal, como bien sabía Monroe Stahr. Pero en esa playa tan próxima y tan remota Fitzgerald rara vez disfrutó. En 1940 sufrió tres ataques al corazón, y con el tercero dijo adiós a la vida y adiós también a todos los sueños de redención.

Fui casi lo último que me dijo Robert Sklar. Curiosamente, al año siguiente él también murió y Jean Rolin publicó la novela que había estado escribiendo en Los Ángeles, mientras frecuentaba los mismos hoteles y los mismos bares que yo. A veces los hechos conforman extrañas cascadas de vida y de muerte, Fitzgerald lo había dicho en más de una ocasión.

-Claves de Razón Práctica, 2020-