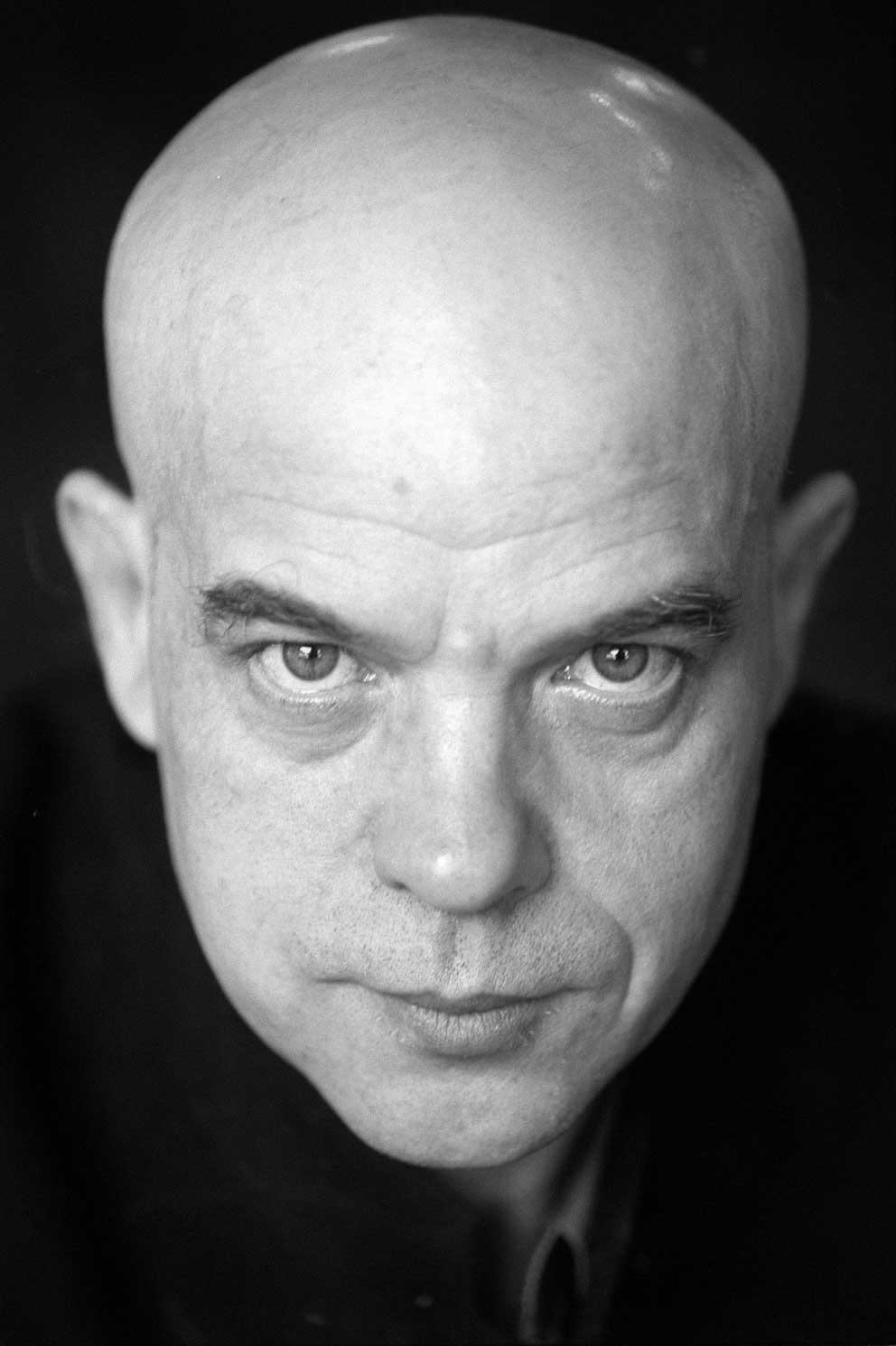

Jesús Ferrero

Dejamos el artículo anterior en el momento en el que Rimbaud concluía y publicaba por sí mismo Una temporada en el infierno. ¿Se trata de un texto tan críptico como parece? Sí y no. Los más evidente y también más revolucionario es el hecho de que en él Rimbaud introduce la discontinuidad y rompe las leyes de la narración. Ya lo sugiere en el preludio cuando, al referirse al diablo, dice que a Satanás le gusta “la ausencia de facultades descriptivas o instructivas”. Y la descripción exige continuidad, como lo exige la instrucción.

Asumiendo que se trata de una “narración” discontinua (que va a tener una importancia capital en toda la poesía y narrativa posteriores) podemos ver muchas luces en esa presunta oscuridad y detectar cómo van apareciendo, a saltos más que a pasos, los principios básicos en los que Rimbaud basa su vida así como la destrucción de los tópicos patrióticos sobre la raza. Más adelante nos informará de su condición de hombre sin familia y sin linaje, nos mentará la muerte de Dios, evocará su infancia y su juventud, manifestará sus deseos de huir de Europa, y confesará el amor que lo ató a Verlaine, y donde Rimbaud se presenta a sí mismo como una virgen loca, eligiendo el papel femenino dentro de la diabólica pareja que formaron bajo la niebla de Londres y sus invisibles estrellas.

Todo el conjunto, contenido en una estructura discontinua, resbaladiza y cortante, convierte Una temporada en el infierno en un libro que estalla en las manos de cada lector, como algo que cae del cielo sin que uno lo pueda evitar, como una iluminación repentina. Dicho de forma aún más clara: como una radiación. Al mismo tiempo no deja de ser un autorretrato en el que Rimbaud mezcla sus odios, sus temores, sus deseos, su proyectos, sus ideas, sus supersticiones (pocas), su vida, su muerte.

Tras la escritura de la Temporada, volvió a ver a Verlaine cuando éste salió de la cárcel, en la que había sido ingresado por haber intentado matar a su amadísimo Arthur. Al parecer se vieron en Alemania, y hablaron durante unas horas de forma bastante amistosa, sabiendo que ya no volverían a volverse a ver, como en realidad ocurrió.

Nadie ignora que Rimbaud acabó fugándose al desierto, donde no hay maestros, nadie ignora que acabó convirtiéndose en contrabandista de armas. Dicho de otra manera: fue desapareciendo en el abismo de su propio ser, extraviado en un mundo que no tenía nada que ver con la literatura.

En sus andanzas por África se compró una cámara fotográfica, e hizo junto a su amante y criado algunas fotografías de pésima calidad. Se ve que el arte ya no le importaba ni siquiera un poco.

Como para muchos otros europeos de la misma época, ese exilio, más parecido al de un forajido que al de un mercader, arruinó su salud. Pronto empezaron a flaquear sus piernas, que literalmente se le pudrían. Ah, cruel ironía de la muerte y de la vida: él que era un andarín, puro nervio y puro movimiento, enseguida empezó a sufrir la traición de las piernas. Cuentan que por las noches maldecía a gritos su destino y que más de una vez ordenó a su criado que acabase con su dolor mientras le tendía un machete. Muy juiciosamente, su mancebo abisinio nunca obedeció.

La ironía se torna aún más trágica cuando vemos a Rimbaud, derrotado y desquiciado, refugiarse en la casa de su madre con una de sus piernas a punto de ser amputada. Acabó cayendo en el mismo abismo que Nietzsche: la casa materna. En uno de sus mejores poemas, Lezama Lima decía que “deseoso es el que huye de la madre”; y al huir de sus madres como huyeron en algún momento Nietzsche y Rimbaud demostraron ser puro deseo. Por eso resulta tan doloroso verlos al final caer en la primera y la última tentación: la madre.

Se trata de un hecho casi indigerible, que pone en cuestionamiento todo lo que escribieron, y que a la vez lo ilumina de una extraña manera, pues es un regreso a la oscuridad del útero, un retorno al antes del tiempo, un deslizamiento a esa dimensión que precedió a nuestra conciencia de ser y a nuestra respiración.

Cabe pensar que Rimbaud ya estaba muerto cuando regresó a la casa materna, donde murió por segunda vez.