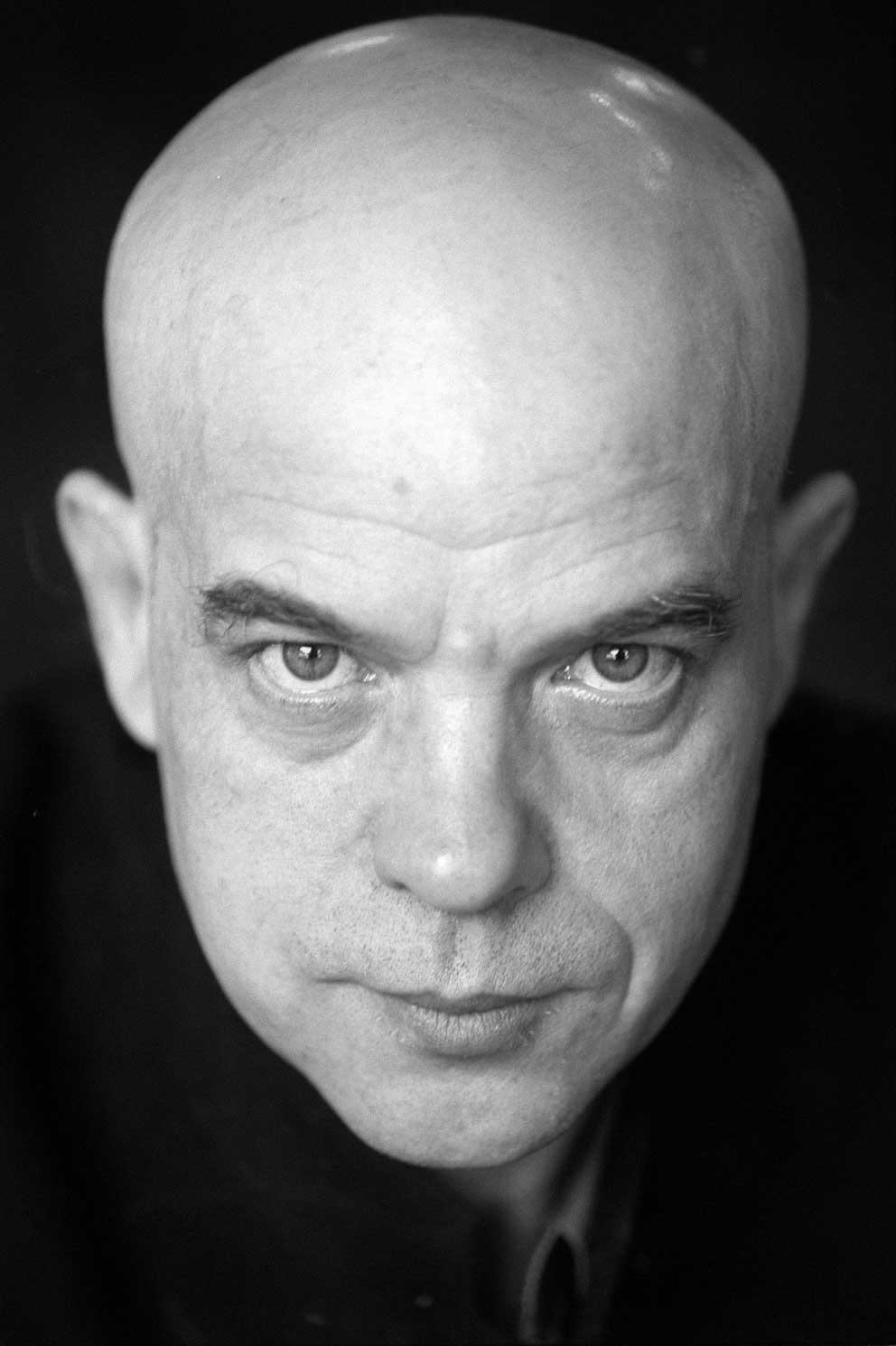

Jesús Ferrero

El novelista que avanzaba como un explorador entre la maleza, atento a cada paso pero ignorando la meta, era un mito viviente, y los mitos solo conquistan la realidad cuando los troquela la muerte. Entonces nos echamos las manos a la cabeza porque en el fallecimiento del mito vemos con demasiada claridad nuestra muerte, y es que si los mitos mueren, ¿qué decir de los que ni lo son ni les asiste la genialidad, esa deidad tan caprichosa?

Se podría decir que “la mayoría de nosotros estamos suspendidos al borde de la genialidad, obsesionados porque sabemos lo cerca que estamos de ella aunque sea evidente que nos encontramos en el lado equivocado de la línea. Nuestras relaciones con la realidad están socavadas por una serie de defectos menores pero psicológicamente decisivos (por ser en parte demasiado optimistas, por una rebeldía sin depurar, por una impaciencia fatal o por sentimentalismo). Somos como un exquisito avión de alta velocidad que, a falta de una pieza diminuta, queda varado y es más lento que un tractor o una bicicleta”.

En este párrafo del ensayo Miserias y esplendores del trabajo, Alain de Botton señala los riesgos que pondrían en peligro la posible genialidad de un escritor y que Marías supo salvar con maestría. Para empezar nunca fue demasiado optimista, en ninguna de sus obras, y tuvo tiempo para depurar infinitamente su rebeldía hasta convertirla en un tejido persa de innumerables variaciones, a veces sobre el mismo tema, a veces no. Tampoco acusó el error de la impaciencia, “el peor pecado de un escritor”, según Carmen Balcells, y aún menos pecó de sentimentalismo.

Voy a alejarme mucho en el tiempo, voy a recorrer túneles de sombra, inviernos, veranos, otoños hacia atrás, hasta ubicarme en Paris, allá por el año 1977, cuando conocí a Javier Marías en La Bola de Oro.

El café La Bola de Oro era un establecimiento de la muy parisina plaza de Saint-Michel, pero que a veces parecía el desolado café de Arles pintado por Van Gogh. En otoño e invierno la melancolía se instalaba en la ciudad como una nube tóxica que alteraba la visión del mundo, acentuando su lado expresionista. En esa atmósfera vi por primera vez a Marías, sentado en una esquina del café y con aspecto de ángel desvalido. Iba vestido de hombre de ninguna parte y gravitaban en torno a él algunos rumores que enseguida referiré.

Es sabido que nuestra persona, o al menos una imagen de ella, circula entre los demás en forma de leyenda simplista y degradada, pero no era ese el caso de Marías. Su leyenda tenía cierta complicidad, como sus libros. Entre los que seguíamos los pormenores de la novela española, que en la Bola de Oro éramos unos cinco o seis, Javier Marías tenía mucho prestigio, pero ninguno de nosotros llegó a intercambiar palabra alguna con él, pues nos daba reparo romper la campana de cristal que parecía amparar a aquel ser fragilísimo. Sabíamos que Marías había acabado su primera novela (Los dominios del lobo) a los diecinueve años, y que Juan Benet había alentado su publicación. Esa información lo ennoblecía y lo colocaba en un lugar elevado. No ignorábamos tampoco que había escrito otra novela, difusa, ambigua e íntimamente tormentosa como una historia de Henry James o una pieza de Mahler, Travesía del horizonte, publicada en la editorial de Rosa Regás, en esa época amante de Juan Benet según las habladurías. Los mejor informados también sabíamos que Marías había firmado, junto a Azúa y Molina Foix, el libro Tres cuentos didácticos. Si pensamos que Javier tenía veintiséis años, llegaremos a la conclusión de que era una escritor realmente precoz. En la época a la que me refiero, traía con él el encanto del fugitivo y los chismorreos que lo acompañaban venían a decir que se hallaba en París para sanar el mal de amores que le había sobrevenido tras su ruptura con Mercedes de Azúa. Las voces que divulgaban aquel relato (del que yo discrepaba) le daban a Marías el papel más doliente y honrado del drama, y él sabía plegarse a ese rol que cuadraba bien con su aspecto evanescente y melancólico.

Yo lo veía entrar y salir del café La Bola de Oro como alguien que llega de la zona fantasma y hacia la zona fantasma va, discreto, amable, ausente y a la vez evidente, escoltado por un cortejo de muertos fundamentales con los que mantenía una relación familiar: Shakespeare, Sterne, James, Proust… Javier no solía pasar por el café los sábados, que era cuando García Calvo daba en el sótano del establecimiento su seminario sobre los presocráticos, o al menos yo no lo recuerdo, y es muy probable que dedicase los fines de semana a los trabajos de Venus, pero sí que se acercaba los martes y los miércoles, y con su sonrisa vaga y sus tímidas maneras permanecía un buen rato entre los miembros de la horda de españoles que acudían al café cuando caía la noche. Javier estaba lejos de ser la celebridad en que se convertiría después, por eso aquel tiempo de La Bola de Oro trasmite una cierta pureza existencial, anterior a la inflación mediática que va a acompañar su figura a partir de El hombre sentimental. En el momento al que me refiero, debía de estar escribiendo El monarca del tiempo y quedaba más de un lustro para la aparición en las librerías de El siglo, que él consideró durante siglos su mejor libro, y a mi entender con razón.

Tengo la impresión de que Marías recordaba la época que estoy describiendo como un tiempo de humillaciones, pero yo creo que se debe a un efecto de “distorsión” propio de toda memoria, como bien decía el mismo Marías en más de una ocasión. Pienso que para él fue un gran momento, lleno de dolorosas exploraciones por las que se deslizaban fugaces corrientes de placer. Un momento anterior a la explosión Marías (inseparable del talento de Herralde y de sus movimientos tentaculares, si bien las novelas lo merecían), un momento de exilio interior y exterior donde, a la vez que todo estaba decidido, todo estaba por decidir. Un tiempo virginal (por decirlo de alguna forma) en que todavía no habían aparecido sus enemigos terribles, los que buscaban su aniquilación, los que dedicaban días y más días para destruirlo, los que alimentaban incesantemente el rencor y el resentimiento y decidían que no había nada salvable ni en su estilo ni en su persona y lo proclamaban siempre que podían, cultivando un odio tan metódico como desenfrenado, y que aparecería periódicamente plasmado en una revista mordaz y falsaria. “La muerte del que nos hirió o mató en vida no nos cura del todo ni nos faculta para olvidar; pero nos aplaca y nos deja vivir”, vino a decir Marías en Los enamoramientos, y uno cree adivinar en quién estaba pensando, pues pocos han tenido enemigos tan constantes y viscerales como él. Yo lo sabía y observaba esas y otras refriegas con escepticismo, pensando que Marías era un escritor muy inteligente y afortunado, que podía mirar las miserias humanas desde una atalaya, incluidas las continuas maledicencias que circulaban sobre su persona, y una y otra vez regresaba mentalmente a aquel invierno de París, cuando el tiempo parecía una promesa y muchas cosas estaban por consumar. Curiosamente, y sin que nadie lo advirtiera, ese invierno Javier tuvo amoríos con una chica morena de ojos muy verdes llamada Muriel, a la que nunca más volvió a ver. Muriel era una de las tres o cuatro francesas que solían frecuentar la horda de españoles, si bien no solía intimar ni conmigo ni con ninguno de mis camaradas, en cambio si que fue abducida por aquel caballero de sonrisa suave que entraba y salía del café como una entidad flotante. Javier ya llevaba más de medio año fuera de Paris cuando, una noche de delirios y verdades, Muriel comenzó a contarme su experiencia con él y de la que no voy a hablar, pues hemos de acatar el silencio cuando pisamos el umbral más emocionante del deseo. Por otra parte también Muriel está muerta, y “los muertos sólo tienen la fuerza que los vivos les dan”, leemos en Los enamoramientos. Un tibetano podría pensar que las cosas ocurren al revés, que los vivos sólo tiene la fuerza que les dan los muertos. Y ahora el fallecido Marías se ha convertido en una fuerza que nos da vida, que nos estimula la inteligencia. Se nota en el aire que su muerte ha sido el fallecimiento leve, irreal, inconcreto de los clásicos (o de los mitos), pues resulta que ahora parece más vivo que antes. En alguna entrevista, Bolaño despotricaba contra la creencia en la inmortalidad, recordando la crueldad de la memoria colectiva, que tiene espacio para muy pocos, e insistiendo en la tesis heideggeriana de que somos seres para la muerte. Algo parecido decía Marías. Si, cierto, y aún lo expresó mejor el poeta chino Tu Fu en una carta a Li Bai donde versificaba lo siguiente: “Tres noches seguidas he soñado contigo. Estabas frente a mi puerta y te pasabas la mano por la cabellera blanca. / Parecías afligido por un inmenso pesar… / Al cabo de diez mil, de cien mil otoños, no tendrás otro premio que el inútil premio de la inmortalidad”.

Descubrí este poema en París, cuando andaba por allí Javier Marías y cuando casi nadie sabía que era un buen candidato para el inútil premio de la inmortalidad. ¿Inútil? Lo puede ser para los muertos, pero no para los demás, que nos arrojamos a sus libros y les damos la vida que ellos mismos nos dan en un juego circular de naturaleza ígnea. He ahí el misterio eucarístico del verbo y de la comunión que se crea entre los vivos y los muertos. La inmortalidad es un delirio pero no lo es el diálogo que establecemos con los que se fueron a través de la escritura, esa sierpe de significados y significantes que sigue activa cuando el autor se ausenta y que parece difuminar las fronteras entre la vida y la muerte.

Publicado en la Revista Claves – número 285 (nov-dic 2022)