Félix de Azúa

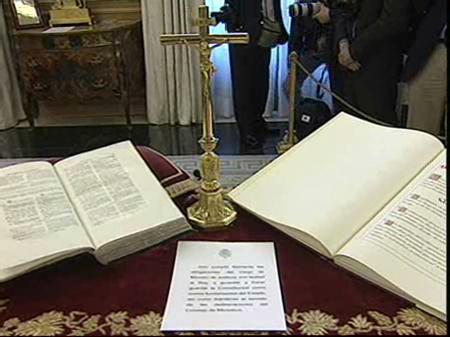

Cuando nacemos no sólo nos vemos poseídos por una lengua que será ya para siempre nuestra jaula intangible, algo así como el sistema táctil del pensamiento, las manos y los dedos del cerebro, sino que de un modo aún más inocente nos vemos tomados por un escenario de signos visibles que también nos impone de por vida una mirada incorregible, un punto de fuga sin el cual somos enteramente ciegos. Si le pregunto a mi propia experiencia, el objeto visible más insólito que dominaba la segunda mitad del siglo XX en España, era el crucifijo y la galaxia de signos menores a él añadidos.

No es que el crucifijo haya desaparecido de la España del siglo XXI, ni mucho menos, pero su presencia ya no tiene la magia significativa que tenía hace cincuenta años y ese es un cambio que sin duda pasará inadvertido a los jóvenes nacidos en un registro visual diferente del nuestro. El crucifijo no era tan sólo la representación de una ejecución, la estremecedora estampa de un hombre inocente ajusticiado por el poder político y la razón de Estado, imagen turbadora que durante quince siglos dominó la visibilidad occidental. El crucifijo era, también, el símbolo de una opresión que se cernía sobre nosotros con un colosal aparato de ejecutores, funcionarios, técnicos, intelectuales, medios de difusión, turiferarios y enemigos.

No es que el crucifijo haya desaparecido de la España del siglo XXI, ni mucho menos, pero su presencia ya no tiene la magia significativa que tenía hace cincuenta años y ese es un cambio que sin duda pasará inadvertido a los jóvenes nacidos en un registro visual diferente del nuestro. El crucifijo no era tan sólo la representación de una ejecución, la estremecedora estampa de un hombre inocente ajusticiado por el poder político y la razón de Estado, imagen turbadora que durante quince siglos dominó la visibilidad occidental. El crucifijo era, también, el símbolo de una opresión que se cernía sobre nosotros con un colosal aparato de ejecutores, funcionarios, técnicos, intelectuales, medios de difusión, turiferarios y enemigos.

Para la gente de mi edad el crucifijo estaba irremediablemente unido a la imagen dominante (un símbolo, sin duda, pero tan ubicuo como el crucifijo mismo) del Caudillo, cuyo porte físico era tan inadecuado como el del crucifijo para la vida que deseábamos. Si el Cristo era una figura incoherente, desatinada, en nuestro juvenil deseo de tener aventuras, amantes y dinero, la figura del Caudillo, aquel inverosímil gallego, chocaba frontalmente con las aspiraciones a una vida heroica y a las pomposas ideas que se agitan en el cerebro infantil, cuyo ámbito es tan amplio y se encuentra tan vacío como una basílica sin fieles, lo que produce una engañosa sensación de libertad.

El conglomerado de imágenes que unen como un archipiélago navegable las efigies del Crucificado, del Caudillo, de sus funcionarios y ejecutores, la profusión de uniformes que lucían en las fotos, la marea de iconos menores asociados a los anteriores, todo ello formaba un jeroglífico en el que piezas en forma de Virgen María se acoplaban con otras de Supermán, o cuadros de Murillo proyectaban su pía sombra sobre las torsiones picassianas tan similares a los dibujos animados de Hanna & Barbera. Aquella fue nuestra cárcel visual de nacimiento, la que nos ha tenido presos hasta hoy y en cuyo interior, lo queramos o no, moriremos. Porque incluso quienes con el mayor esfuerzo y diligencia se afanaron por escapar de la prisión visual y lingüística, jamás podrán pertenecer a la generación siguiente, para la cual ninguna de esas imágenes tiene ya la misma magia.

Si ahora nos apartamos del uso personal y subimos algunos escalones, no encontramos nada distinto: también lo que llamamos "etapas históricas" son espaciosos conjuntos humanos que viven sumergidos en mares de signos mediante los cuales son fáciles de distinguir. Es el caso, ya que hablamos de crucifijos, de la imaginería visual cristiana que define a la civilización occidental, en contraste con la islámica o la budista, por ejemplo. También, por supuesto, las diferencias que podemos establecer entre conglomerados secundarios como la imaginería bizantina (tan presente en los novelistas rusos) y la evangelista de los escritores negros americanos, los primeros marcados por el relumbre de las teselas doradas y los segundos por la pastoral del bautismo fluvial. El estudio de esas nubes de signos nos dice más sobre quienes vivían en ellas inmersos que toda la documentación política, económica y científica que podamos reunir sobre la época.

Y no es un misterio que esas nubes pasan. Los signos se transforman más lentamente que la vida de los humanos. Serán menester muchos siglos para que el crucifijo pierda la potencia mágica que tuvo en sus inicios y pueda formar parte de conjuntos neutros o decorativos como una comedia musical en la que el crucificado es un vocalista sobre una pasarela de moda masculina. Los signos cambian tan lentamente como los fondos marinos o el perfil de las montañas arañadas por la erosión de los glaciares. Apenas si da tiempo en la vida de un humano para percatarse de una docena de cambios profundos. En nuestro caso, el cuerpo de las mujeres (torturado por la pornografía entonces y por la publicidad ahora) o las estampas de reuniones masivas como signos amenos y dignos de encomio, cuando antes eran señal inequívoca de lo detestable y de la maldad.

El misterio extremo viene cuando esa nube de imágenes que define un modo de vida se transfigura de golpe o en un lapso muy breve. Cuando Afrodita, Hermes y Júpiter dan paso al crucificado en apenas dos siglos. Cuando de las estatuas ecuestres se pasa a la fotografía urbana en apenas cien años. Estos cambios súbitos suponen una mutación caótica de los grupos humanos y denuncian un cataclismo que, sin embargo, sus protagonistas no pueden considerar, sumergidos como están en la nube de sus sueños lingüísticos y visuales.

¡Quién pudiera saber si una tal transformación se está produciendo de nuevo en estos años! No el sosegado baile de las nubes, sino el catastrófico cambio de escenario por liquidación de existencias. No podemos saberlo porque los anteriores estamos casi ciegos y los que ya comienzan a ver lo apenas visible aún no saben hablar.

Artículo publicado en: El Periódico, 25 de julio de 2008.