Si leer es soñar de la mano de otro, como decía Pessoa, los bibliófilos y lectores omnívoros viven encadenando sueños. Para ellos, lo que pasa en el mundo es una confirmación de lo leído. Y, cuando no, la fascinación surge de pensar que quedan más libros por leer y, por lo tanto, se seguirá cumpliendo, inexorablemente, la primera máxima. Para los bibliofrénicos, juntar libros (prestados, adquiridos, olvidados, sustraídos o regalados) en un único lugar es cumplir el anhelo de toda una vida. Así lo confiesa Geoff Dyer en Desembalo mi biblioteca, un homenaje al ensayo homónimo de Walter Benjamin. En ese texto sobre el arte de coleccionar y la bibliomanía, el filósofo alemán nos invita a acompañarlo mientras coloca sus libros en los estantes, antes de que los envuelva el tedio del orden. Esos objetos aparentemente inánimes suscitan una cascada de recuerdos: ciudades, librerías de anticuario, bibliotecas, su cuchitril de estudiante en Múnich, su habitación de Berna, la soledad en el lago de Brienz e, incluso, su cuarto de la infancia. No es que esos títulos cobrasen vida en él, sino que era él quien vivía en ellos. El destino final del escritor en Portbou puede leerse como una metáfora de la fragilidad de los libros y, por consiguiente, de la cultura. Aunque consideraba su biblioteca su posesión más preciada e hizo todo lo posible, pese a sus múltiples mudanzas, para que no se disgregara, una mitad fue destruida en Berlín; la otra (media tonelada de libros contenida en cinco o seis cajas), después de viajar hasta París, fue parcialmente vendida por necesidad, mientras que el resto de volúmenes acabaron confiscados o perdidos.

El esfuerzo por intentar conservar lo que nos hace humanos, los libros, es una evidencia precisamente de nuestra humanidad. Al ver nuestra biblioteca, nos invade una suerte de pensamiento mágico. Nuestra finitud se diluye, presos de la quimera de que las páginas son invulnerables al fuego, a los parásitos, a los hongos, a las guerras, las bombas, a la humedad. Pienso en los testimonios de los supervivientes del sitio de Leningrado, cuando el único combustible a mano durante el asedio alemán eran las bibliotecas, cuya quema resultaba tan dolorosa como la negación de la propia identidad, la misma disyuntiva que abordó Amélie Nothomb en su pieza teatral Les combustibles. Aldous Huxley fantaseó con la idea de que una noche ardiese su biblioteca para contarnos con qué autores la reharía: Shakespeare, Homero, Dante, Rimbaud… Concluyó esa pieza de 1947 afirmando que, en tiempos difíciles, lo que alimenta la mente es una colección de buenos libros sin saber que, catorce años después, su casa en Los Ángeles sería pasto de las llamas.

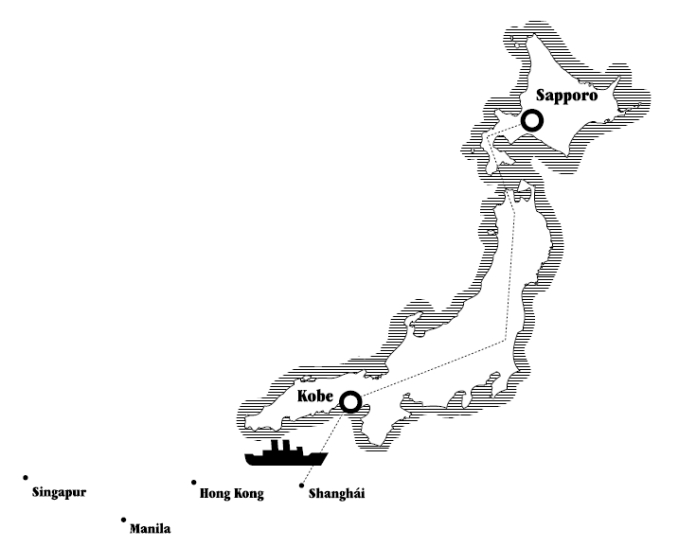

Cada vez que me he separado de mi biblioteca, a veces durante años, he sentido su ausencia como un desarraigo. Una vez me siguió íntegra, en furgoneta, a Bruselas y me hizo compañía mientras me encerraba a traducir a Grossman, Ulítskaya, Aravind Adiga o Tolstói. Pero, después de tener que saldar la mitad de los volúmenes en la librería de lance Pêle-Mêle para agilizar mi mudanza, decidí que nunca volvería a cruzar una frontera con mis libros, para evitar otra escabechina. Desde entonces, cuando he cruzado el Estrecho o he volado al Este, solo me ha acompañado una pequeña comitiva. El primer biógrafo de Quevedo, Pablo de Tarsia, escribió acerca de la conocida bibliofilia del autor que, «en todos los viajes que se le ofrecieron, llevaba un museo portátil de más de cien tomos de letra menuda» y cifraba su biblioteca en «cinco mil cuerpos». Quizá sorprenda la manera de referirse a los libros («cuerpos»), pero acaso evocara su origen vivo (del latín liber, la parte interior de la corteza de los árboles, la «memoria vegetal» a la que alude Umberto Eco). ¿Cómo no pensar en ellos, e incluso no preocuparnos, cuando los perdemos de vista y no tenemos noticias suyas? Algo parecido preguntaba Canetti en Auto de fe: «Los libros no son seres vivos, de acuerdo. Carecen de sensibilidad y, por lo tanto, ignoran el dolor tal como lo sienten los animales y, probablemente, también las plantas. Pero ¿quién ha demostrado la insensibilidad total de lo inorgánico? ¿Quién sabe si un libro no es capaz de anhelar, de un modo que nos es extraño y que, por eso, no advertimos, la compañía de otros libros con los que convivió un tiempo?».

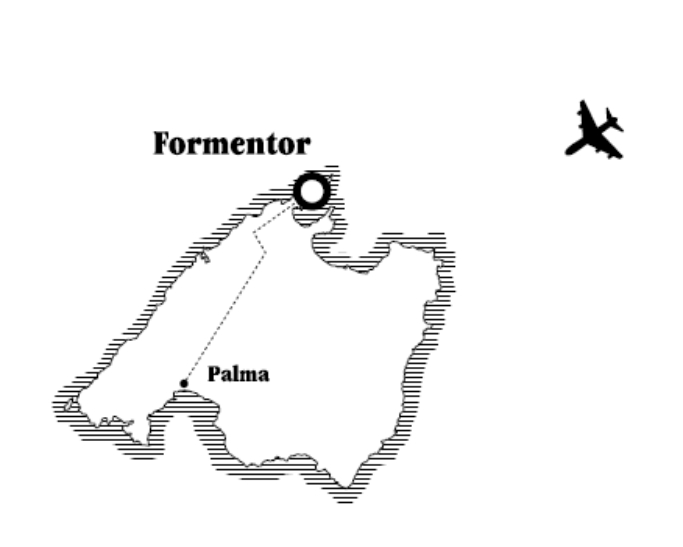

En las ocasiones en que ni siquiera pude facturar mi museo portátil, he añorado tanto ese espacio propio de libros (sencillísimo en su arquitectura, como la cabaña a orillas del Walden) como si fuera mi auténtica patria. ¿De dónde soy? Podría decir que de Barcelona, o del último lugar que dejó huella en mí, o de los escenarios de la traducción en la que trabajo, o tal vez de mis lenguas maternas y adquiridas… Pero la respuesta más razonable, la que incluye todas las demás, es que soy de allí donde esté mi biblioteca, una pequeña república sin bandera, de fronteras líquidas, habitada por autores cuyas palabras y consejos cobran más sentido cada día que pasa. Ahora que tengo mi biblioteca repartida entre tres ciudades, sobrevivo como una apátrida. No será hasta este verano cuando recupere su unidad y, mientras llega ese momento, pienso en Dyer que durante los años de viajes y cambios de domicilio guardó su colección de libros en un almacén. No tenerlos a mano, escribió, le obligó a depender menos de las referencias a obras de otros y a confiar en su voz. Vivir en el extranjero, afirmó, es como «mudarse de los entrecomillados». Y pone el ejemplo de Erich Auerbach, autor de Mimesis: la representación de la realidad en la literatura occidental. Con el ascenso del nazismo, el filólogo y crítico literario de origen judío, empleado de la Biblioteca Estatal de Prusia, se refugió en Estambul. A pesar de no tener a su alcance la bibliografía para acometer ese proyecto, sintió que esa carencia fue una bendición, pues tener acceso siempre a todo posterga sine die el momento de enfrentarse a la hoja en blanco.

Los libros deberían ser una inspiración, no la última palabra. «Libro» y «libre» suenan de un modo muy parecido, por eso prefiero una imagen del «individuo libresco» menos tristona que la descrita por Virginia Woolf en Horas en una biblioteca: una «figura pálida e incluso ojerosa, delgada, con una bata de vestir, perdida en sus especulaciones, incapaz de levantar una sartén del hornillo… ignorante de las noticias del día». Para la autora de La señora Dalloway, el verdadero lector es aquel que entiende la lectura no como una dedicación sedentaria, sino como un brioso ejercicio al aire libre, una ascensión por los montes que casi quita el aliento. Porque las novelas, los mapas, los diccionarios, las enciclopedias y los poemas nos arman para seguir con la lectura de otros textos, ya sea el de la naturaleza, el de las ciudades o el del firmamento. Una y otra cosa se intrincan, son vasos comunicantes. Por eso, para algunos, el San Petersburgo de Crimen y castigo, el Dublín de Ulises o la Lisboa de Libro del desasosiego son tan reales (o más) como cuando pisan las aceras de sus calles.

Quienes sufren de bibliopesía cuentan con una red de refugios eventuales cuando están lejos de su biblioteca personal. A fin de cuentas, la biblioteca borgiana, con sus infinitas galerías hexagonales, está desperdigada por todo el mapa. En mi caso, asocio los lugares donde he vivido con las bibliotecas cuya visita ha formado parte de mi rutina: en Barcelona, la Biblioteca Nacional de Catalunya; en Tánger, la de la Legación Americana; en Bruselas, la Biblioteca Real, en el Mont des Arts; en Quito, la Eugenio Espejo; en San Petersburgo, la Biblioteca Nacional, etc. A simple vista, al entrar en ellas, nos encapsulamos en un espacio aislado del mundo, pero, con solo abrir las páginas de un libro, comprobamos que nos acercan íntimamente a él. El matemático hindú Ranganathan, teórico de la clasificación bibliotecaria, tenía claro su ideario, que tiene visos de manifiesto. Los fundamentos de su filosofía, propuesta en 1931, dicen así: 1. Los libros están para usarse. 2. A cada lector su libro. 3. A cada libro su lector. 4. Hay que ahorrar tiempo al lector. 5. La biblioteca es un organismo en crecimiento.

Así como ignoramos en qué pensaremos al iniciar un paseo, no sabemos qué descubriremos al entrar en una biblioteca, pues los libros, decía Umberto Eco, «son máquinas que producen nuevos pensamientos». Los bibliófagos se reconocen entre sí. Coleridge se refería a sí mismo como cormorán de biblioteca. George Steiner lo consideraba el paradigma de los bibliógrafos y, según él, pertenecían a esa misma especie los lectores cuyos nervios hace vibrar una nota a pie de página. Nabokov llevó más lejos que nadie esas notas aclaratorias y las convirtió incluso en un género. Sus comentarios a Pushkin constituyen una obra literaria por derecho propio. Pero, por encima de filias, está el idioma universal que los libros (gracias a los traductores) establecen. En La buena novela, Laurence Cossé escribió que, de entre todas las cosas para las que sirve la literatura, «una de las más gratificantes es la de conseguir que personas hechas para entenderse se reconozcan entre sí». Pienso en las anotaciones que encontramos en algunos libros de segunda mano o de una biblioteca, obra de lectores que sintieron la pulsión de escribir en los márgenes, que se convierten en mensajes para el siguiente lector. En 84, Charing Cross Road leemos que Helene Hanff escribió a su librero en Londres: «Me encantan esos libros de segunda mano que se abren por aquella página que su anterior propietario leía más a menudo. El día que me llegó el ejemplar de Hazlitt se abrió por una página en la que leí: “Detesto leer libros nuevos”, y saludé como a un camarada a quienquiera que lo hubiera poseído antes que yo».

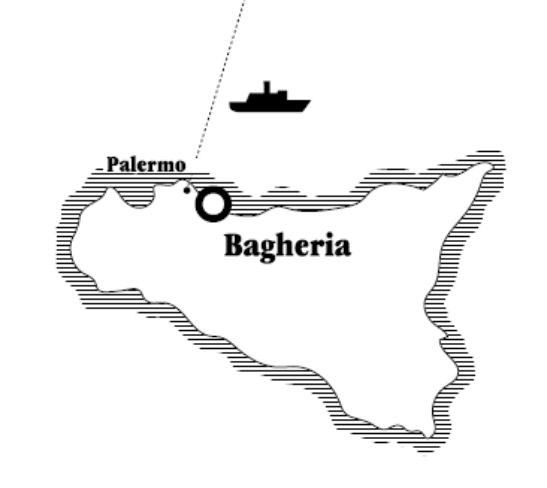

Hace poco visité la biblioteca de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Tras un zigzagueo encontré la sección de literatura rusa, una sala de fría luz verdosa un tanto claustrofóbica. Me situé frente al primer anaquel y fui ojeando los lomos. Ajmátova, Aksiónov, Andréiev… Llegó la B: me reencontré con Bábel, un apellido de lo más apropiado para un autor tan traducido. Otra vez tenía ante mí ese enjundioso libro de lomo finísimo que es Diario de 1920. Ciento cincuenta páginas escritas durante la guerra polaco-soviética. Sobre la base de estas anotaciones tomadas sobre el terreno a lo largo de cuatro meses, Bábel compuso Ejército de caballería, un ciclo de relatos que empezó a publicar en 1923. Ese año aprendió a expresar sus pensamientos «de una forma clara y concisa». Víktor Shklovski explicó que la principal estrategia literaria del autor era utilizar el mismo tono tanto para describir las estrellas como para hablar de gonorrea.

Isaak Bábel llevaba una vida nómada, era su manera de recopilar material para sus textos. Su amigo Iliá Ehrenburg decía que lo devoraba la curiosidad. En una ocasión confesó que las cartas privadas eran su lectura favorita y que más de una vez había pagado para que alguien le explicara cómo había sido su primera experiencia amorosa. El detalle y la precisión eran su manera de atacar sorpresivamente al lector. Su vocación lo llevó desde Odesa, donde nació en el seno de una familia de origen judío, hasta la capital, San Petersburgo, donde no se admitía a «traidores, insatisfechos y judíos». Allí conoció a Gorki, su protector, que lo aconsejó «salir al mundo» antes de sentarse a escribir, lo que se convirtió en su obsesión. En 1920 acompañó al Primer Ejército de Caballería del Ejército Rojo bajo una identidad falsa. Integrado en un ejército antisemita, captó la brutalidad en su diario para plasmarla en una obra literaria tan afilada como una shashka cosaca. El propio Bábel desveló la clave de su estilo en el relato «Guy de Maupassant»: «Una frase nace bien y mal a la vez. El secreto consiste en darle un giro apenas perceptible. La manivela debe estar en tu mano y calentarse. Y hay que darle la vuelta una vez, no dos». Para él, el estilo literario era «un ejército de palabras, un ejército que moviliza todo tipo de armamento. Ningún hierro puede penetrar el corazón humano de forma tan heladora como un punto puesto a tiempo». Los apuntes de su diario parecen tentativas de poemas: «Han talado muchos árboles, secuelas de la guerra, los alambres de espino, las trincheras… La lluvia en el bosque, los caminos forestales empapados». Y su exigencia de describir cada objeto, hasta el más común, alcanza el rango de imperativo: «Voy al molino, qué es un molino de agua»; «Lo esencial de esta jornada es describir a los soldados y el aire»; «Describir a la gente, el aire». Bábel insiste varias veces en ese propósito: describir el aire. No quiere que nada se le escape, ni siquiera la materia invisible.

Al pasar las páginas del ejemplar de la biblioteca, observo que varias frases están subrayadas. Espío los pasajes que despertaron la curiosidad de ese otro atento lector que me precedió: «Quieren apoderarse de todas las tierras eslavas, qué viejo es todo esto»; «Una becerra degollada. Las ubres azuladas bajo el sol… ¡Qué desconsuelo! Una joven madre ha sido asesinada» o «Todo ha quedado mancillado por la guerra». Además, no pudo evitar escribir, con caligrafía temblorosa, en los márgenes: «Pobres mujeres», «violación», «HORROR», «asco», «codicia»… No cabe duda de que el hierro babeliano había penetrado en el corazón de aquel lector anónimo.

En 1934, Bábel le contó a Ehrenburg cómo se destruían los libros prohibidos en una fábrica de Moscú. Con qué facilidad se tachaba a un autor de la lista, se suprimía un libro de la estantería. Quien se calificaba irónicamente de «maestro del género del silencio» dejó una obra cuya brevedad simboliza el siglo XX, ese siglo sobre el cual se preguntaba si fue «el de la pérdida del alma». Cuando lo arrestaron en 1939, a todos sus manuscritos y correspondencia se los tragó un «agujero de la memoria». Los restos del escritor yacen en una fosa común en el cementerio de Donskói, necrópolis construida muro con muro con un monasterio medieval del mismo nombre. Visité ese lugar en busca del memorial a las víctimas represaliadas. En torno a una estela funeraria se apiñaban, junto con guirnaldas de flores, decenas de pequeñas placas con fotografías, nombres y fechas. En un proceso sumario respaldado por las confesiones del reo extraídas bajo tortura, Bábel fue sentenciado a la pena de muerte. Su última súplica, cargada de fe en la literatura, fue: «Dejen que termine mi trabajo». Sus manuscritos confiscados, así como las obras proyectadas en su imaginación, pasaron a engrosar el catálogo de la biblioteca de los libros perdidos.