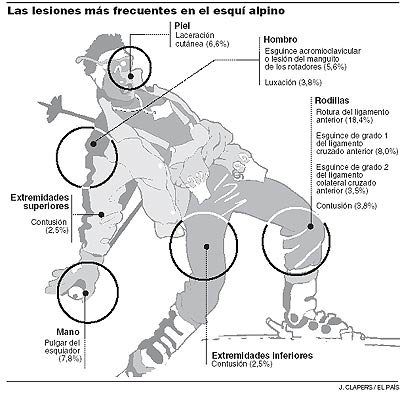

Por lo pronto era maravilloso contemplar desde la silla toda aquella nieve azulada de puro blanca bajo el sol que daban tantas ganas de pisar aun sabiendo que una vez machacada por nuestras enormes botas resultaría bastante menos maravillosa. El aire venía tan frío y limpio que empecé a quedarme afónica. Será que a lo bueno también tiene uno que acostumbrarse. Pero, en fin, allí estaban mi grupo y mi monitor y un duro día para las piernas. Las pistas comenzaron a llenarse de vestimentas multicolores de primera calidad y entre caída y caída tuve un cursillo acelerado de lo que se llevaba y lo que no, lo mío no se llevaba en absoluto, aun así aguanté el tipo y me pareció increíble que al poco rato ya hubiésemos aprendido a hacer la cuña y a deslizarnos por suaves pendientes, lo que para mí era más que suficiente, sobre todo cuando a eso del mediodía, una vez que los novatos ya nos habíamos soltado, empezaron a aparecer camillas por las pistas. En mi grupo por ejemplo había un tiarrón impaciente que se creía que ya sabía esquiar y en su alocada carrera arrolló a una chica y le rompió no sé cuántas cosas, así que procuraba separarme de él lo que podía y estaba deseando que lo enviaran a esas cumbres que llamaban rojas o negras desde las que los esquiadores de verdad bajaban haciendo eses a una velocidad de vértigo. En el fondo me horrorizaba que pudiese aprender tanto en los cinco días que quedaban que me hicieran subir allí. Cuando eso ocurriera, tenía pensado volver a apuntarme en el nivel A y seguir en las suaves pendientes. ¿Es esto cobardía? Sin duda alguna. Da mucho miedo tener que bajar desde tan alto.

De todos modos, por la tarde, con unas agujetas tremendas, me compré un equipo precioso. Mono rosa fucsia, unas gafas blancas y otras negras de espejos, una pequeña mochila del tono del mono y manoplas malva haciendo juego con una cinta ancha para el pelo. Este equipo me dio tal fuerza y seguridad que el monitor se empeñó en pasarme al nivel B, donde el itinerario se complicaba con unas placas de hielo que te mueres. El ejercicio, el peligro, el frío, el sol reverberando en la nieve, mis botas, mis gafas ajustadas a las sienes. Me sentía la Teniente O'Neill. Aunque me aterraba la posibilidad de pasar al nivel C, sobre todo cuando la cafetería del hotel empezó a poblarse de brazos doblados y piernas estiradas escayolados como si fuera lo más normal del mundo. Así que cada tarde que regresaba entera, sin un hueso roto, me parecía milagroso y me prometía no volver a subir, pero volvía. Como ahora vuelvo. ¿Será esto valentía?

De todos modos, por la tarde, con unas agujetas tremendas, me compré un equipo precioso. Mono rosa fucsia, unas gafas blancas y otras negras de espejos, una pequeña mochila del tono del mono y manoplas malva haciendo juego con una cinta ancha para el pelo. Este equipo me dio tal fuerza y seguridad que el monitor se empeñó en pasarme al nivel B, donde el itinerario se complicaba con unas placas de hielo que te mueres. El ejercicio, el peligro, el frío, el sol reverberando en la nieve, mis botas, mis gafas ajustadas a las sienes. Me sentía la Teniente O'Neill. Aunque me aterraba la posibilidad de pasar al nivel C, sobre todo cuando la cafetería del hotel empezó a poblarse de brazos doblados y piernas estiradas escayolados como si fuera lo más normal del mundo. Así que cada tarde que regresaba entera, sin un hueso roto, me parecía milagroso y me prometía no volver a subir, pero volvía. Como ahora vuelvo. ¿Será esto valentía?

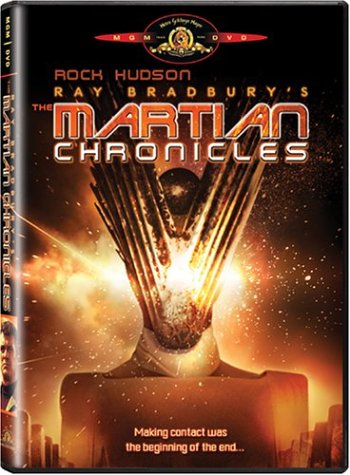

Y no existirían los invasores terrícolas atolondrados e ignorantes cuyo fin es llevar con ellos sus maravillosas gasolineras y hamburgueserías porque son incapaces de salir de la rutina y porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. A veces a alguno de estos terrícolas de Bradbury, por un ataque de ira o por pura diversión, le da por destruir alguna de las milenarias ciudades ajedrezadas y blancas que caen fulminadas en el fondo del tiempo. Porque son capaces de viajar miles de millones de kilómetros sin ánimo de aprender nada, salvo el capitán Wilder y algún otro personaje a los que Bradbury salva de la estupidez humana para poder salvarnos a todos.

Y no existirían los invasores terrícolas atolondrados e ignorantes cuyo fin es llevar con ellos sus maravillosas gasolineras y hamburgueserías porque son incapaces de salir de la rutina y porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. A veces a alguno de estos terrícolas de Bradbury, por un ataque de ira o por pura diversión, le da por destruir alguna de las milenarias ciudades ajedrezadas y blancas que caen fulminadas en el fondo del tiempo. Porque son capaces de viajar miles de millones de kilómetros sin ánimo de aprender nada, salvo el capitán Wilder y algún otro personaje a los que Bradbury salva de la estupidez humana para poder salvarnos a todos. Tal vez sería el momento de profundizar en este asunto ahora que tan de moda está el lenguaje del cuerpo. En el fondo, sentimos debilidad por lo blando. Como explica Malcolm Gladwell en su interesante y entretenido libro, Inteligencia intuitiva (Taurus), la imagen de nuestra época puede quedar resumida en los guantes con que Disney ocultó las pezuñas de Mickey Mouse. A quien lo lea le recomiendo el capítulo "La silla de la muerte", que va más allá de los rellenos de goma espuma para adentrarse en la comodidad y vagancia de criterio que nos invade.

Tal vez sería el momento de profundizar en este asunto ahora que tan de moda está el lenguaje del cuerpo. En el fondo, sentimos debilidad por lo blando. Como explica Malcolm Gladwell en su interesante y entretenido libro, Inteligencia intuitiva (Taurus), la imagen de nuestra época puede quedar resumida en los guantes con que Disney ocultó las pezuñas de Mickey Mouse. A quien lo lea le recomiendo el capítulo "La silla de la muerte", que va más allá de los rellenos de goma espuma para adentrarse en la comodidad y vagancia de criterio que nos invade. En cuanto la peluquera cerraba la escafandra y regulaba la temperatura y programaba el tiempo parecía que una iba a salir disparada a la luna, y todo lo de fuera se hacía más lejano. Desde la cápsula veías a la gente mover los labios y alguien te hacía señas que no comprendías ni querías comprender. La cabeza ardía y dentro la materia gris y blanca se ponía de todos los colores. Por un rato podías hacerte la loca y no contestar si no querías, podías no pensar en nada. Y jamás nos cuestionamos, ni creo que se haya estudiado, si era perjudicial o no someter las neuronas a semejante centrifugado, porque tampoco nos preocupábamos tanto como ahora por lo que tenemos dentro de la cabeza. Todo era más simple. En el burdo mundo de mi infancia, por ejemplo, a los hijos se los dividía en los que valían para estudiar y los que no, en débiles y fuertes, en retraídos y simpáticos. El mundo en general estaba dividido en tontos y listos, pobres y ricos, pies planos y pies normales. En resumidas cuentas, el mundo era más o menos una versión del Gordo y el Flaco. Es ahora cuando nos empezamos a cuestionar qué es la inteligencia y qué es el cerebro y la mente, y se ha pasado del complejo polivitamínico a lanzar al mercado esas maquinitas de bolsillo para entrenar la mente en todo momento y lugar. Lo ideal sería incorporarlas a los aparatos del gimnasio y así acabaríamos por no pensar absolutamente en nada, que es la mejor manera de no angustiarse, de no obsesionarse, de no odiar y de no fantasear con amores imposibles.

En cuanto la peluquera cerraba la escafandra y regulaba la temperatura y programaba el tiempo parecía que una iba a salir disparada a la luna, y todo lo de fuera se hacía más lejano. Desde la cápsula veías a la gente mover los labios y alguien te hacía señas que no comprendías ni querías comprender. La cabeza ardía y dentro la materia gris y blanca se ponía de todos los colores. Por un rato podías hacerte la loca y no contestar si no querías, podías no pensar en nada. Y jamás nos cuestionamos, ni creo que se haya estudiado, si era perjudicial o no someter las neuronas a semejante centrifugado, porque tampoco nos preocupábamos tanto como ahora por lo que tenemos dentro de la cabeza. Todo era más simple. En el burdo mundo de mi infancia, por ejemplo, a los hijos se los dividía en los que valían para estudiar y los que no, en débiles y fuertes, en retraídos y simpáticos. El mundo en general estaba dividido en tontos y listos, pobres y ricos, pies planos y pies normales. En resumidas cuentas, el mundo era más o menos una versión del Gordo y el Flaco. Es ahora cuando nos empezamos a cuestionar qué es la inteligencia y qué es el cerebro y la mente, y se ha pasado del complejo polivitamínico a lanzar al mercado esas maquinitas de bolsillo para entrenar la mente en todo momento y lugar. Lo ideal sería incorporarlas a los aparatos del gimnasio y así acabaríamos por no pensar absolutamente en nada, que es la mejor manera de no angustiarse, de no obsesionarse, de no odiar y de no fantasear con amores imposibles.