Roberto Herrscher

El 8 de septiembre, el experto en Big Data mexicano Alberto Escorcia remeció a la opinión pública de Suecia al declarar que ese país, considerado por muchos como un modelo de pulcritud democrática, es en realidad una “república bananera”. Lo decía por la manipulación burda de datos en la red social Twitter de cara a las elecciones suecas del 11 de septiembre. No importa que en Suecia haya mucho frío, no se cultiven bananas y sea un Reino. Todos entienden de qué se habla cuando se habla de “república bananera”.

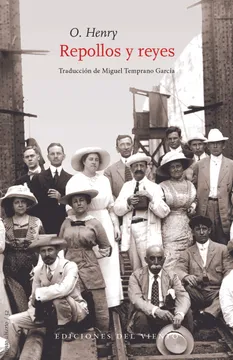

Es fascinante el origen de esta expresión: la creó el gran maestro del cuento norteamericano Sydney Porter, conocido por su seudónimo O. Henry. Ninguna antología del cuento norteamericano está completa sin alguno de los suyos, y el principal premio de cuentos de EE.UU. se llama “O. Henry Prize”.

Antes de publicar su centenar largo de cuentos, O. Henry tuvo que huir, acusado de robar fondos en el banco de Texas donde trabajaba. En 1896 se instaló en Honduras, que no tenía tratado de extradición con su país. Allí fue testigo del nacimiento de las empresas bananeras que tres años más tarde se fusionaron en la United Fruit Company: los empresarios corrompían, chantajeaban y daban órdenes a los débiles gobiernos centroamericanos de la época.

O. Henry volvió a Estados Unidos y estuvo preso cinco años. Allí empezó a escribir su única novela, De repollos y reyes, en la que satiriza sobre el presidente de un país imaginario llamado Anchuria (un chiste sobre Honduras), que intenta enfrentarse a las demandas de la empresa frutera Vesubio. Al final, el gerente de la Vesubio financia el golpe de estado de un general pomposo. Dos veces en esa novela usa el término “república bananera”, que él inventó.

Faltaban dos décadas para que la United Fruit Company ordenara al ejército de Colombia asesinar a los trabajadores bananeros en huelga en el Caribe, una masacre que se convirtió en un episodio clave de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, quien nació en una plantación de la compañía. Y cinco décadas para que la empresa orquestara el golpe de estado de 1954 en Guatemala, contra un gobierno que pretendía comprar sus tierras por el precio que ella misma había fijado en sus mentirosas declaraciones de impuestos.

La multinacional todopoderosa hoy ya no es la productora de bananas. Pero el concepto político al que dio su nombre está más vivo que nunca. En Suecia, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, la expresión “república bananera” se usa hoy para describir una relación tóxica entre el gran capital multinacional y el poder político.

El control que ejercen las grandes corporaciones financieras, tecnológicas y militares (las “bananeras” de hoy) sobre los gobiernos, tanto de derecha como de izquierda, que denuncian muchos economistas y politólogos de hoy, ya lo vio con su sagacidad de cuentista el gran O. Henry.

Este texto, ligado a mi investigación sobre los escritores “bananeros” en mi libro Crónicas bananeras, es una colaboración para el perfil de O. Henry publicado por Daniel Gigena en el suplemento Ideas de La Nación, Argentina, que fue publicado el 11 de septiembre de 2022.