Ficha técnica

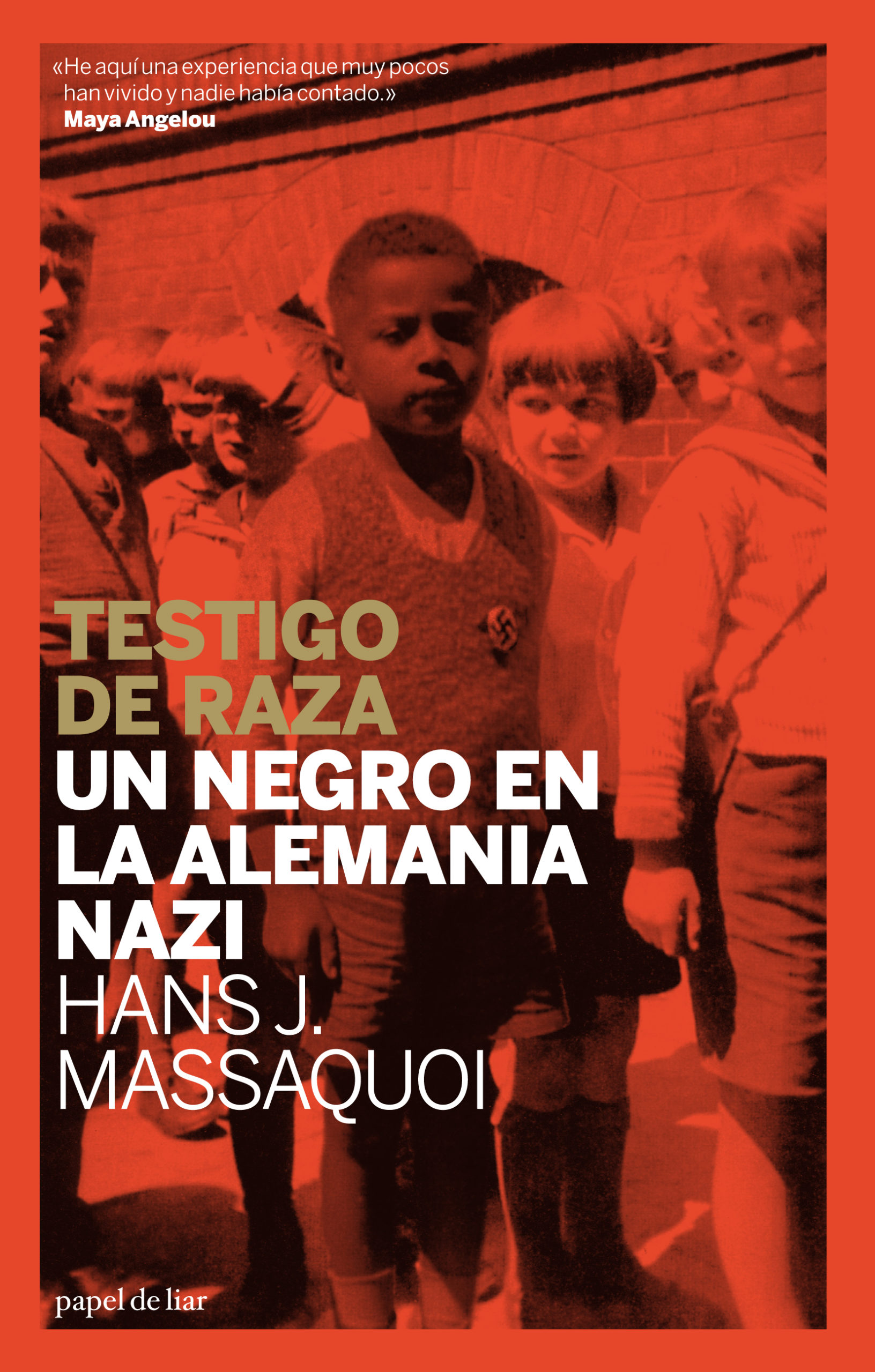

Testigo de raza

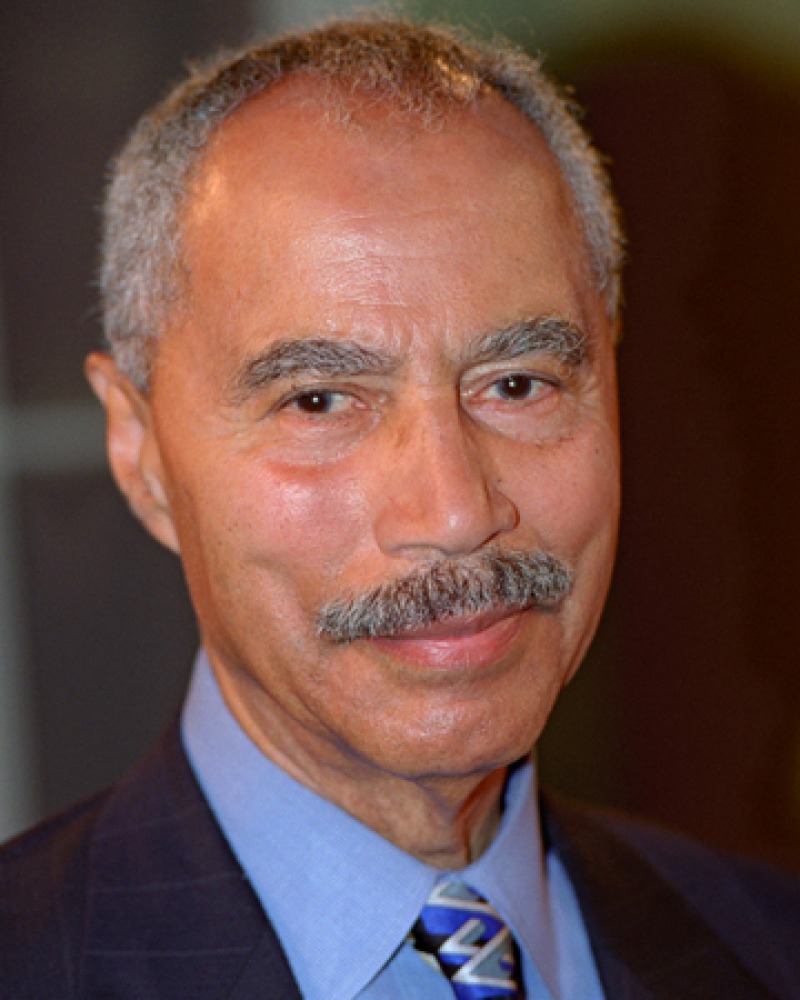

Hans-Jürgen Massaquoi

«Cuando una hermosa mañana estival de 1934 llegué a la escuela, Herr Grimmelshäuser, nuestro maestro de tercer grado, comunicó a la clase que el director, Herr Wriede, había dado la orden de reunir en el patio al alumnado y el cuerpo docente. Allí, ataviado con el pardo uniforme nazi que solía vestir en las grandes ocasiones, anunció que «el más esplendoroso momento de nuestras jóvenes vidas» era inminente, que el destino nos había escogido para estar entre los agraciados por la fortuna de contemplar a «nuestro amado führer Adolf Hitler» con nuestros propios ojos. Era ése un privilegio, nos aseguró, que nuestros hijos aún no nacidos y los hijos de nuestros hijos envidiarían en tiempos venideros. Yo tenía entonces ocho años y no había advertido que, de los casi seiscientos chicos congregados en aquel patio, era el único a quien Herr Wriede no se dirigía.»

Así empiezan las memorias de Hans J. Massaquoi. Nacido en Hamburgo de una enfermera alemana seducida por el primogénito de un magnate liberiano, Hans vivió en la mansión de su exótica familia africana hasta que padre y abuelo se vieron forzados a abandonar el país y el pequeño fue a dar con su madre buhardilla de la ciudad. Pero aquel brusco golpe de fortuna era sólo el anuncio de peores desventuras, porque el triunfo del nazismo lo iba a convertir durante los doce años siguientes en un paria despojado de su humanidad como conspicuo portador de sangre no aria. Pese a ello se dejaría cautivar por la misma fascinación que el führer ejercía sobre sus compañeros e intentaría (tan irónica como infructuosamente) ser admitido en la Juventudes Hitlerianas. Cuando las tropas británicas ocuparon Hamburgo, Hans Massaquoi había conseguido sobrevivir al delirio racial del nazismo y a la delirante ferocidad de los bombardeos aliados.

PRÓLOGO

Escribir sobre uno mismo sin incurrir en la imputación de debilidad, vanidad o vanagloria es una labor de la que muy pocos son capaces; y no tengo yo muchas razones para pensar que pertenezco a esos pocos afortunados.

FREDERICK DOUGLASS

No puedo estar más de acuerdo con los sentimientos que con tanta elocuencia expresaba hará un siglo ese gran abolicionista en el prefacio de su autobiografía My Bondage, My Freedom. Si, al igual que Douglass, a pesar de todo decidí hacer pública la historia de mi vida, fue sobre todo debido a la insistencia de personas cuyo juicio literario yo creía irreprochable, es decir, amigos de toda la vida como Alex Haley, autor de Roots; Ralph Giordano, de Colonia, autor de Die Bertinis; y mi antiguo jefe y mentor, John H. Johnson, director de la revista Ebony. Todos ellos me convencieron de que mis experiencias de juventud, las de un muchacho negro que se hizo hombre y sobrevivió en la Alemania nazi siendo testigo ocular y víctima frecuente tanto de la demencia racial hitleriana como de los bombardeos aliados, seguidas de mis años en África, eran tan singulares que, como periodista, tenía el deber de compartir esta perspectiva un tanto diferente del Holocausto. Alex tenía la sensación de que, como yo había formado parte de la Alemania nazi, y al mismo tiempo había sido, paradójicamente, alguien ajeno a ella que estaba en peligro, mi punto de vista sobre algunos de los acontecimientos más catastróficos del Tercer Reich no podía sino ser singular. También me instó a dejar constancia de una experiencia igualmente única: el descubrimiento de mis propias raíces africanas.