Marcelo Figueras

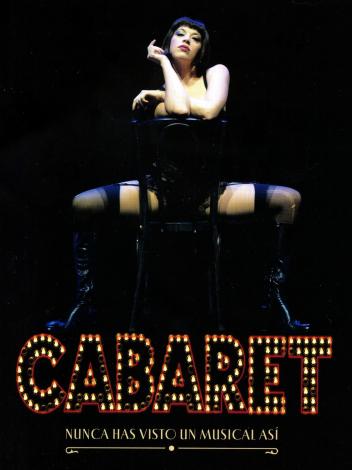

Hace ya mucho, pero mucho tiempo que una experiencia artística no me conmovía tanto como la versión teatral de Cabaret que vi hace pocas horas aquí, en Buenos Aires. Basada en el libreto original de Joe Masteroff, que se inspiró en el libro de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, y con la propulsión de las inolvidables canciones de John Kander y Fred Ebb, esta puesta de Cabaret sigue en términos generales las marcaciones con que Sam Mendes reinventó el musical en los 90, dos décadas después del inolvidable film de Bob Fosse. En un Teatro Astral reconfigurado como un cabaret verdadero, con mesas, camareros y vías abiertas para el contacto entre intérpretes y público -la dirección de escenografía de Jorge Ferrari es simplemente sublime-, Buenos Aires se transformó en Berlín circa 1930, heredera directa de su divina decadencia y también de su karma.

Hace ya mucho, pero mucho tiempo que una experiencia artística no me conmovía tanto como la versión teatral de Cabaret que vi hace pocas horas aquí, en Buenos Aires. Basada en el libreto original de Joe Masteroff, que se inspiró en el libro de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, y con la propulsión de las inolvidables canciones de John Kander y Fred Ebb, esta puesta de Cabaret sigue en términos generales las marcaciones con que Sam Mendes reinventó el musical en los 90, dos décadas después del inolvidable film de Bob Fosse. En un Teatro Astral reconfigurado como un cabaret verdadero, con mesas, camareros y vías abiertas para el contacto entre intérpretes y público -la dirección de escenografía de Jorge Ferrari es simplemente sublime-, Buenos Aires se transformó en Berlín circa 1930, heredera directa de su divina decadencia y también de su karma.

Sentí todo el tiempo la presencia de mi madre, que me crió escuchando la banda sonora del film cada mañana. Hubiese sido feliz esa noche, viendo lo que yo veía y escuchando lo que yo escuchaba; en algún sentido lo presenció todo conmigo. Pero no puedo atribuirle el impacto tan sólo a su influjo: sería injusto con el talento original -Masteroff, Kander & Ebb, Fosse, Liza Minnelli, Mendes- y con el talento local, que tanto hace para insuflarle al musical una vida, un salvajismo nuevo.

En términos generales la narrativa es la misma que popularizó el film, con mínimas variantes: el escritor Clifford Bradshaw (alter ego de Isherwood, interpretado por Marcelo Trepat) llega a Berlín en busca de inspiración. La encuentra a manos llenas, en la fauna que rodea la pensión de Fraulein Schneider y las noches del Kit Kat Klub -el emcee interpretado por Alejandro Paker es tan inquietante como es de esperarse- y en el surgimiento del nazismo que empieza a permearlo todo. La bohemia de Sally Bowles (Karina K), la chica de uñas verde esmeralda y adicción al trago nauseabundo llamado Prairie Oyster, y el romance entre Frau Schneider y el frutero Schultz, se convierten pronto en víctimas de la locura inspirada por Hitler, y la obra no les ahorra su parte de responsabilidad en la Historia.

El final de esta versión de Cabaret es escalofriante. Cada uno de los personajes repite las frases con que se ha justificado en su momento, resonando ahora como epitafios. Sally dice que todo se reduce a política, y que la política no tiene nada que ver con uno. Frau Schneider dice que hará lo que deba hacer para sobrevivir. Schultz dice que la cordura prevalecerá. Frau Kost verbaliza la excusa de tantos alemanes: ¿o acaso los judíos no estaban quedándose con todo el dinero? Entonces todos los artistas del cabaret se transmutan en prisioneros de un campo de concentración, y el espejo que baja sobre el escenario convierte al público por entero en espectador pasivo -la palabra clave aquí es inequívoca: pasivo- de la tragedia. Cabaret no ofrece respiro ni siquiera a la hora de los aplausos. Cuando Alejandro Paker sale a saludar ya no lo hace vestido como emcee, sino con uniforme gris y estrella amarilla en el pecho con la leyenda Jude. Ni falta que hacía. Los nazis lo hubiesen liquidado por el simple hecho de parecer homosexual.

El final de esta versión de Cabaret es escalofriante. Cada uno de los personajes repite las frases con que se ha justificado en su momento, resonando ahora como epitafios. Sally dice que todo se reduce a política, y que la política no tiene nada que ver con uno. Frau Schneider dice que hará lo que deba hacer para sobrevivir. Schultz dice que la cordura prevalecerá. Frau Kost verbaliza la excusa de tantos alemanes: ¿o acaso los judíos no estaban quedándose con todo el dinero? Entonces todos los artistas del cabaret se transmutan en prisioneros de un campo de concentración, y el espejo que baja sobre el escenario convierte al público por entero en espectador pasivo -la palabra clave aquí es inequívoca: pasivo- de la tragedia. Cabaret no ofrece respiro ni siquiera a la hora de los aplausos. Cuando Alejandro Paker sale a saludar ya no lo hace vestido como emcee, sino con uniforme gris y estrella amarilla en el pecho con la leyenda Jude. Ni falta que hacía. Los nazis lo hubiesen liquidado por el simple hecho de parecer homosexual.

Terminé devastado. Y feliz por haber sido testigo de un hecho artístico que producía belleza a partir de tanto dolor. Lloré como un perro, ¡lloro todavía!, pensando en tantas vidas perdidas, en tanta locura, en el pasado que le pisa la cola al presente, en el nazismo y en su sobrina la dictadura, en nuestra habilidad para desoír las historias de la Historia, en el Holocausto y en los palestinos, en este Bush que dice democracia y la pronuncia imperio, en la prontitud con que tanta gente salta a reclamar violencia con tal de protegerse, en la intolerancia que sigue siendo la más contagiosa de nuestras enfermedades, en Buenos Aires, Washington y Berlín, entonces, ahora y mañana.

Dios nos libre, solían decir las viejas. El arte nos libre, digo yo, porque es de los pocos que todavía procura defendernos.

No se pierdan Cabaret.