Marcelo Figueras

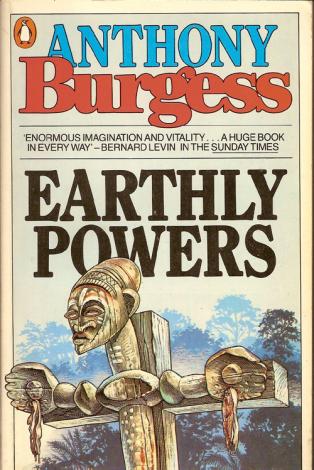

Hace muchos, pero muchos años que no viajaba en tren por Buenos Aires. Al hacerlo recordé que el transporte público no está pensado para la especie humana, por lo menos tal como se lo concibe aquí. Tuve que dejar pasar quince trenes subterráneos, que conté diligentemente, antes de poder apretujarme en un vagón.  Y más tarde, cuando me subí al servicio del Ferrocarril San Martín que parte de Retiro rumbo al Gran Buenos Aires, me pareció haberme trepado a un tren que viajaba en el tiempo. Parte de la culpa la tuvo, supongo, el hecho de que estaba releyendo Earthly Powers, de Anthony Burguess. Su narrador también va hacia atrás, para más datos al mundo de la Primera Guerra, que recuerda ante todo por memoria olfativa: ‘Todo 1916 tenía el aroma entremezclado de habitaciones sin airear, medias sucias, khaki sangriento… las axilas podridas de los vestidos de las mujeres, margarina…’ No hace falta que diga a qué huele el año 2008 en un vagón del San Martín, no sería justo. Pero puedo decir a qué suena: a máquina, a conversación banal, a ringtone, al agua de los besos furtivos, a hombre que pide dinero repitiendo el mismo, preciso texto en cada vagón, con convicción del actor shakespiriano; al silencio de los vencidos. Y puedo decir qué se ve: nada, o poco más que nada, bajo una la luz mortecina que para peor se agota cada vez que el tren aminora su marcha.

Y más tarde, cuando me subí al servicio del Ferrocarril San Martín que parte de Retiro rumbo al Gran Buenos Aires, me pareció haberme trepado a un tren que viajaba en el tiempo. Parte de la culpa la tuvo, supongo, el hecho de que estaba releyendo Earthly Powers, de Anthony Burguess. Su narrador también va hacia atrás, para más datos al mundo de la Primera Guerra, que recuerda ante todo por memoria olfativa: ‘Todo 1916 tenía el aroma entremezclado de habitaciones sin airear, medias sucias, khaki sangriento… las axilas podridas de los vestidos de las mujeres, margarina…’ No hace falta que diga a qué huele el año 2008 en un vagón del San Martín, no sería justo. Pero puedo decir a qué suena: a máquina, a conversación banal, a ringtone, al agua de los besos furtivos, a hombre que pide dinero repitiendo el mismo, preciso texto en cada vagón, con convicción del actor shakespiriano; al silencio de los vencidos. Y puedo decir qué se ve: nada, o poco más que nada, bajo una la luz mortecina que para peor se agota cada vez que el tren aminora su marcha.

Todos los escritores, y en particular aquellos que tienen éxito o que han conseguido labrarse un lugar, deberíamos hacer algo parecido a labor comunitaria dos veces al año. Para no olvidar de dónde venimos, para no olvidar para quién escribimos. Ya sé, hay muchos que no han subido jamás al tren del San Martín o equivalentes, y que a conciencia escriben para otro público. Alguno pensará, creyéndose realista y rozando el cinismo: ¿para qué escribir para gente que no puede comprar libros, o que a lo sumo compra dos al año, el Código Da Vinci de turno y el manual de autoayuda du jour? No se trata de una consideración de mercado, y ni siquiera estética. Se trata de recordar que, aunque nuestras ínfulas hagan lo indecible para persuadirnos de lo contrario, seguimos perteneciendo a la especie humana.

Recuerdo perfectamente la última oportunidad que viajé en tren. Fue hace doce años. Acababa de separarme por segunda vez, lo cual significaba, ante todo, perder nuevamente el contacto cotidiano con otra de mis hijas, en este caso la más pequeña. Después del padecimiento de la primera vez, me había prometido no reincidir en el calvario. Sin embargo la voluntad no lo es todo, y menos en una relación de pareja. Creo que esa relación duró lo que duró porque yo no quería estar lejos de mi niña. Pero al fin llegó el momento en que prolongarla hubiese sido más dañino que poner distancia. Yo no quería que ninguna de mis hijas creciese en un ambiente de desamor.

La mudanza fue incruenta, en tanto la hice con las niñas, que la veían como un juego. Pero el día voló, y también la noche, y llegó la hora de regresar a la ‘normalidad’. La más grande se fue a su escuela. De algún modo me había habituado ya a perderla cada semana, cuando regresaba a su ‘otro’ mundo, para mí invisible. Dejé a la más pequeña en su jardín de infantes y regresé a la estación de Devoto. Boleto en mano me fui hasta el extremo del andén, donde no había nadie. Allí me atrapó la realidad: ya no vería a la niña cuando saliese del jardín, ni tampoco esa noche, ni al día siguiente. Me faltaría su voz, la agilidad de mono que le permitía llegar siempre a mis brazos. Yo ya no estaría allí si invocaba mi nombre. Entonces me puse a llorar, con una congoja que no he revisitado desde entonces. Todavía muero un poco cada semana, cuando se van de mi lado.

Quizás sean esas muertes lo que me preserva humano, próximo a la experiencia del dolor que a todos visita y del que todos pretendemos, inútilmente, escapar. Esas muertes y también -como queda claro- los trenes.