Marcelo Figueras

Imagino que ustedes también dibujaban cuando niños. Durante los primeros años, toda superficie es buena para un garabato o una mancha de formas evocativas. Supongo que los adultos terminan poniéndonos delante de un papel, lápiz en mano, para acotar nuestro impulso de convertir cada pared en un Picasso. El hecho es que empezamos garabateando con crayones, saltamos a lápices y marcadores y la escuela nos obliga, al fin, a probar suerte con las témperas. De este derrotero nadie se salva, eso es seguro. La pregunta que me desvela, sin embargo, es la siguiente: ¿cuándo dejamos de dibujar? Y más personalmente: ¿cuándo dejé de dibujar?

En algún momento de la vida, el dibujo fue para nosotros una forma común de expresión. Y en carácter de tal, supongo que nos hacía más fácil, o cuanto menos más transitable, la existencia. Árboles, casas, soles, automóviles, princesas, naves espaciales, superhéroes, personajes de Disney, escenas futbolísticas, chicas con poca ropa… ¿Quién no ha garabateado algo de eso? Hasta los aspectos más terribles de la vida aparecen en los dibujos infantiles -eso es lo que nos hacen creer los psicólogos, al menos. Yo recuerdo de modo indeleble los dibujos de los niños palestinos a quienes conocí años atrás. Todos ellos hacían terapia para lidiar con la ocupación militar de sus territorios. Y en consecuencia, sus dibujos estaban llenos de aviones, soldados, manchones rojos y casas incendiadas.

Supongo que las causas por las que dejamos de dibujar son obvias: falta de talento, falta de interés -y también de aliciente, por cierto. Al margen de los porqués, cuando dejamos de dibujar estamos abandonando una forma de expresión y clausurando una línea abierta con nuestro inconsciente. Una verdadera pena… Parte del proceso de socialización / homogeneización, presumo. ¡Deberíamos seguir dibujando toda la vida, aunque lo hiciésemos mal! (Los jeroglíficos en los marcos de agendas y cuadernos califican como variación de la misma necesidad.)

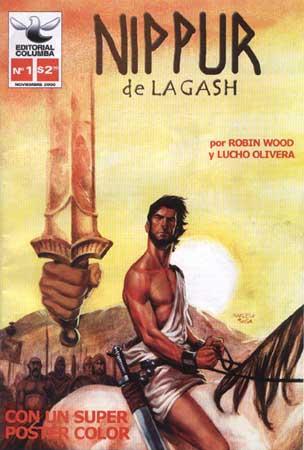

Yo dibujaba muy bien cuando era pequeño. Me gustaban tanto los libros -los ilustrados, en este caso- y las historietas, que no me sorprende que le haya dedicado al dibujo tantas horas de mi vida. Si no estaba durmiendo o en clase (y a veces, también en clase), me la pasaba todo el tiempo haciendo alguna de estas tres cosas: leyendo, viendo TV o dibujando. Todavía conservo enormes blocks de hojas (que en realidad tías y abuelas preservaron en su momento por mí), llenos de originales y también de copias: mucho Batman, mucho Robin Hood, mucho Nippur de Lagash. Así como en su momento escribía y encuadernaba mis propias novelitas, hacía lo mismo con mis historietas.

Yo dibujaba muy bien cuando era pequeño. Me gustaban tanto los libros -los ilustrados, en este caso- y las historietas, que no me sorprende que le haya dedicado al dibujo tantas horas de mi vida. Si no estaba durmiendo o en clase (y a veces, también en clase), me la pasaba todo el tiempo haciendo alguna de estas tres cosas: leyendo, viendo TV o dibujando. Todavía conservo enormes blocks de hojas (que en realidad tías y abuelas preservaron en su momento por mí), llenos de originales y también de copias: mucho Batman, mucho Robin Hood, mucho Nippur de Lagash. Así como en su momento escribía y encuadernaba mis propias novelitas, hacía lo mismo con mis historietas.

Mi padre enmarcó el episodio apócrifo de una historieta mía, en la que me apropié de un personaje de Burne Hogarth llamado Drago. Este hombre era argentino, mezcla de gaucho y de James Bond. Más allá de lo absurdo de la premisa, imagino que la nacionalidad de Drago me sugirió que yo también podía hacerlo… Llegué a Hogarth porque me gustaba mucho su Tarzán, así como me había gustado el de Harold Foster -que más tarde me fascinó con El príncipe valiente. También me moría por Milton Caniff… Le robaba trazos al Dennis Martin de Lito Fernández, al Nippur de Ricardo Villagrán.

Pero finalmente dejé de dibujar.

Ugh, ya me extendí demasiado. La sigo mañana.