Marcelo Figueras

El público que leería una nueva obra maestra de la literatura en español existe y está hambriento. Pero no podrá leerla si nadie la escribe.

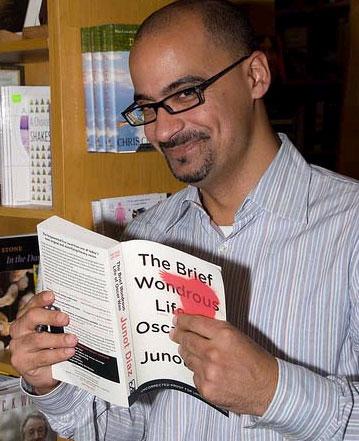

¿No se preguntaron por qué los cuestionamientos sobre esta dificultad de narrar que nos aquejaría, nunca afligen a los narradores del mundo sajón? Allí brotan talentos nuevos debajo de las piedras, gente que narra como quien respira, sin exhibir el menor complejo: Jonathan Franzen, Michael Chabon, Jonathan Lethem, Gary Shteyngart… El Pulitzer de este año lo ganó Junot Díaz, nacido dominicano, por una obra que habla de una familia dominicana. Eso sí, la escribió en inglés, con argumento y con intriga. Si la hubiese escrito en español lo habrían ignorado hasta en su país natal.

¿No se preguntaron por qué los cuestionamientos sobre esta dificultad de narrar que nos aquejaría, nunca afligen a los narradores del mundo sajón? Allí brotan talentos nuevos debajo de las piedras, gente que narra como quien respira, sin exhibir el menor complejo: Jonathan Franzen, Michael Chabon, Jonathan Lethem, Gary Shteyngart… El Pulitzer de este año lo ganó Junot Díaz, nacido dominicano, por una obra que habla de una familia dominicana. Eso sí, la escribió en inglés, con argumento y con intriga. Si la hubiese escrito en español lo habrían ignorado hasta en su país natal.

Los complejos los padecemos tan sólo los escritores de Hispanoamérica, herencia de cierta francofilia malentendida. ¿No les resulta sospechoso que seamos nosotros los que renunciamos a hacerlo? ¿No les produce desconfianza que pueblos tan jóvenes se reivindiquen esclavos de una tradición que, por ser tan corta, no debería asfixiarnos? ¿Tan pronto nosotros, latinoamericanos, que deberíamos estar a la vanguardia de la narración porque -a diferencia de los hermanos del Hemisferio Norte-, todavía tenemos pendiente la tarea de escribir nuestra Historia con mayúsculas, el cuento de qué pito tocamos en este mundo?

Vuelvo a Piglia: ¿por qué la narración está en otra parte? Porque los narradores cedieron a otra clase de comunicadores, de modo tan gracioso como voluntario, el monopolio de los relatos unificados, de los relatos que batallan contra el mundo para arrancarle un sentido, de los relatos que no huyen de las emociones, de los relatos de vida-o-muerte.En este mundo caótico, donde la noción de lo real está puesta en cuestión, la gente reclama más que nunca relatos que la ayuden a discernir entre el oro y las baratijas.

Hoy en día todos los cuentos en que creíamos a libro cerrado están en crisis: las religiones, la economía de mercado, hasta la misma democracia, que demuestra a diario su ineficacia para desterrar el hambre y evitar un cataclismo climático. La gente -los lectores, el público de cine y TV, los navegantes de la red- no necesita que los artistas socialicen sus neurosis o su inseguridad: lo que busca es algo parecido a una señal de radio en la vastedad del espacio, una onda que le certifique que aun cuando no la registre a simple vista, la estrella neutrón existe.

Si al panorama le sumamos la dificultad que este mundo presenta a aquellos que quieren vivir experiencias verdaderas -no virtuales, no vicarias-, la demanda que la gente entabla a los narradores se torna más clara. La gente busca la narración en otra parte porque las fuerzas ficticias de la narrativa literaria se jibarizaron a sí mismas y palidecen en comparación a las otras fuerzas ficticias, las que nos cuentan apocalipsis, romances, intrigas, batallas, accidentes, sorprendentes hechos de ciencia, triunfos del deporte y del espíritu. Los relatos que producen las otras máquinas de narrar son más poderosos, más conmovedores, más cuestionadores, más adictivos que el 90 por ciento de las novelas que se publican. Los lectores no rechazan la preocupación de los escritores por el lenguaje o la teoría literaria, pero desconfían de los que renuncian a entender algo más, por mínimo que sea, de este fenómeno que es la vida. ¿De qué sirve consagrarnos a los problemas que plantea la biblioteca, cuando el mundo arde a nuestro alrededor?

Nosotros mismos, que estamos lejos de ser el común denominador en materia cultural, buscamos verdad ya no en los narradores que escriben en nuestro idioma sino en otra parte: en los clásicos o los que escriben en otra lengua (como en la época de Roberto Arlt, nos inspiran más las traducciones que los textos originales), pero también en los noticieros y en los diarios, en los libros de no ficción, de ciencia o de ensayo, en la ficcionalización de historias verdaderas. No sorprende que en los últimos años el cine de la Argentina haya sido pobre en materia de ficción y rico en documentales. Nuestras películas indispensables del inicio del siglo XXI son Pulqui o M, y no sus contrapartes ficcionales.

Nosotros mismos, que estamos lejos de ser el común denominador en materia cultural, buscamos verdad ya no en los narradores que escriben en nuestro idioma sino en otra parte: en los clásicos o los que escriben en otra lengua (como en la época de Roberto Arlt, nos inspiran más las traducciones que los textos originales), pero también en los noticieros y en los diarios, en los libros de no ficción, de ciencia o de ensayo, en la ficcionalización de historias verdaderas. No sorprende que en los últimos años el cine de la Argentina haya sido pobre en materia de ficción y rico en documentales. Nuestras películas indispensables del inicio del siglo XXI son Pulqui o M, y no sus contrapartes ficcionales.

No es difícil explicar el fenómeno. Cuando el narrador se desprende de la teta de sus lecturas (a ver si lo entendemos de una vez: lo de la biblioteca borgiana no es literal, es una metáfora), las historias que nos desafían a que las narremos se vuelven obvias, tan disponibles como el oxígeno, y el ejercicio del relato deja de ser difícil. Si algo abunda en el mundo son historias que concitan nuestra atención. ¿Alguien se tomó el trabajo de contar cuántas historias aprende cada día, entre las que difunden los medios, lo que le cuenta la gente con que se cruza y lo que le ocurre personalmente? El hecho de que estas historias se parezcan a otras no invalida su novedad. ¿O acaso no son nuevos cada uno de ustedes, a pesar de que ya han existido billones de personas parecidas?

Y conste que no hablo de hacer realismo. Cada una de estas historias puede ser multiplicada por la relectura de los géneros. Más allá del andamio de la ciencia ficción, La sonámbula habla de algo que era urgente en la Argentina de los años 80 y que todavía, mal que nos pese, sigue vigente como pregunta: ¿existe o no para nosotros la posibilidad de despertar de la pesadilla? Pero muchos narradores insisten con esto de que no hay más historias que contar. Se han tragado lo que Feiling define como ‘la historia oficial’, siguen la música del flautista hasta la boca del abismo. En este sentido tiendo a ver XXY, la película de Lucía Puenzo, como un documental sobre los narradores de hoy: inmovilizados por su propia duplicidad, incapaces de saber qué son, cómo moverse en este mundo.

Como la película muestra, en la duda siempre optan por cogerte.

(Continuará.)