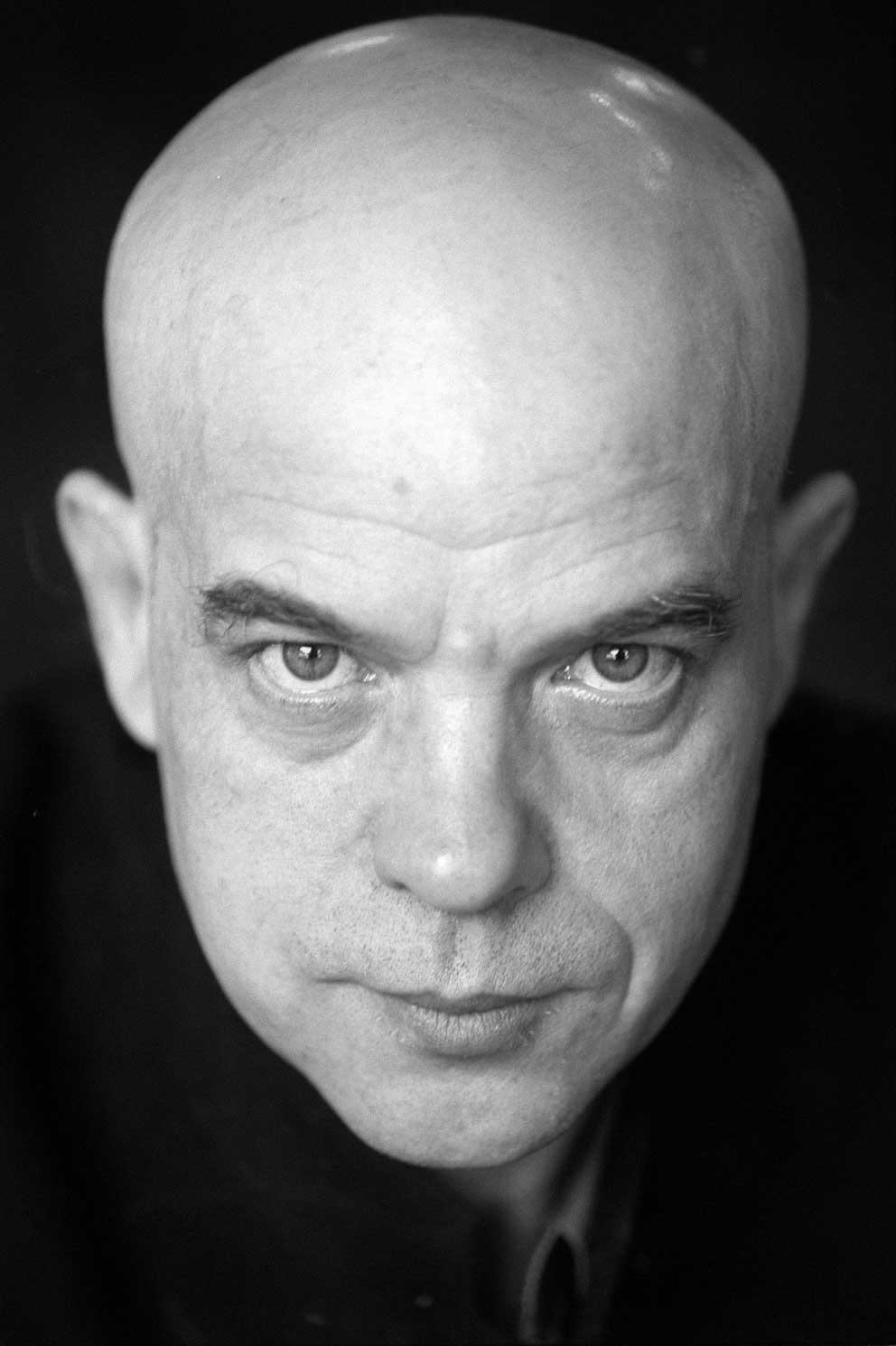

Jesús Ferrero

La misma semana del fallecimiento de Barthes, iba paseando con la helenista Ana Iriarte por el cementerio Père-Lachaise y mientras nos acercábamos a la tumba de Proust nos preguntábamos qué sería de la obra de Barthes si faltaba el personaje de carne y hueso. Ni Ana Iriarte ni yo sabíamos que la obra de Roland iba a aguantar bien la usura del tiempo. Su estilo resulta todavía fresco y estimulante y no deja de ser sorprendente que ahora mismo su pensamiento esté adquiriendo un valor fundacional, al mismo nivel que el de Lacan, Foucault, Deleuze y Derrida, pues teóricos como Éric Marty lo consideran fundamental por sus aportaciones a la teoría del género, la última invención ideológica de Occidente.

En su libro El sexo de los modernos, Marty cita el segundo seminario de Barthes en el Colegio de Francia, al que tuve la suerte de asistir, y que versaba sobre lo “neutro” como género que no se ajusta ni a lo masculino ni a lo femenino y que desembocaría en la figura barroca del travestí, ya tratada por Barthes en El imperio de los signos, un libro que apareció cuando ya quedaban lejos los días de su primer ensayo, el que le hizo en realidad famoso: El grado cero de la escritura, opúsculo retórico y a la vez simplista donde se especulaba con la idea de una escritura que, por su misma diafanidad, fuese tan trasparente que pareciese una estructura ausente. Lo mejor del libro era el estilo, además del título profundamente esnob, como casi todos los títulos de Barthes. El “grado cero de la escritura” es a mi entender una expresión elaborada para seducir a las élites intelectuales de París, conceptual pero a la vez emotiva y radical. Perfecta para triunfar, y triunfó. En la misma línea de títulos esnobs habría que situar también Fragmentos de un discurso amoroso. Imposible un título más esnob para un libro tan excelente.

Vuelvo al accidente en la rue des Écoles. A dos pasos de allí, se hallaban su casa, el Flore, el teatro Odeón. Todo tan familiar que la noticia del accidente empezó a circular como una comedia por la que se iba deslizando furtivamente la tragedia, y de pronto la prensa anunció su muerte. Más que un accidente, todos quisieron creer que la muerte de Barthes había sido un incidente, sí, un mero incidente que se lo llevó misteriosamente, hélas, hélas. Y encima un mes después, el 21 de abril de 1980, moría Sartre, el filósofo del siglo. El fallecimiento del autor de El ser y la nada provocó un rumor tan atronador que borró todos los demás rumores. Ya para entonces, Barthes descansaba en una tumba junto a su madre en un amable cementerio de una remota provincia, lejos de los chismorreos de París, bajo la luz mágica del sudoeste con la que comenzaba su libro Incidentes, una luz noble y sutil al mismo tiempo, que le daba al campo la movilidad de un rostro, una luz-espacio que según palabras de Barthes “le confería a la tierra un carácter eminentemente habitable”.