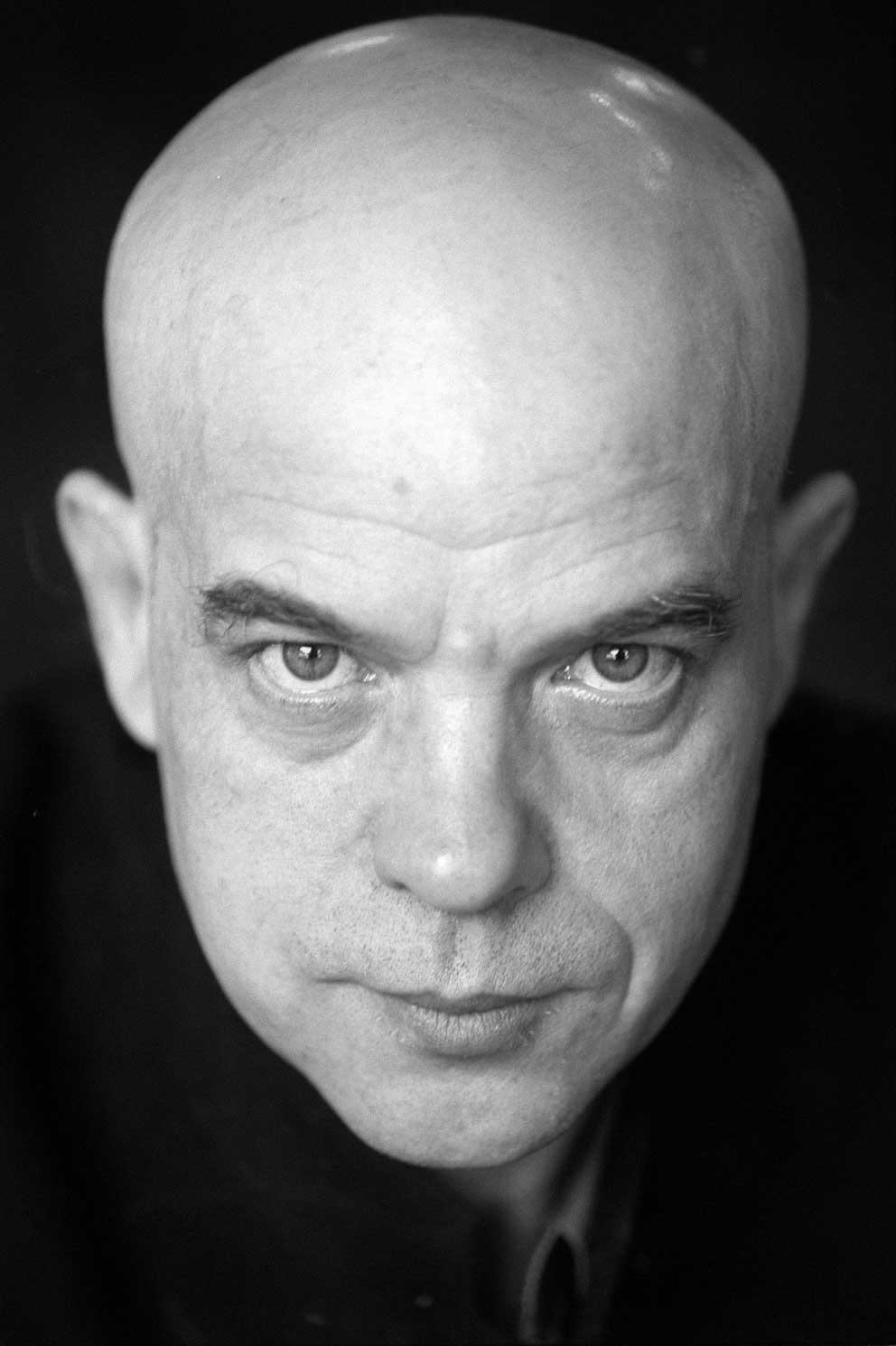

Jesús Ferrero

Se dice que el que sabe más de lo que ha aprendido es un genio. Pocos se merecen ese atributo como Welles, que fue tan genial que acabó renunciando a su propia genialidad, como Shakespeare cuando se refugió en su pueblo, donde únicamente escribió su árido testamento. Eso solo lo hacen los que ya están más allá del yo y del otro. También más allá de toda forma de ilusión.

Renuncian a lo que el destino les dio de más valioso. Están más allá del valor y más allá de toda valoración.

Ya se han cansado de delirar. Sienten, como César, que se ha acabado la comedia, y ni siquiera animan al público a aplaudir.

Al hablar así pienso en el Orson Welles de la última época, y también en el Orson Welles errando por Europa.

En su versión de la obra maestra de Cervantes, Welles concibe un don Quijote catatónico que va recitando sus discursos por la inhóspita llamara. Son discursos que se pierden en la nada mientras el caballero avanza hacia ninguna parte. Se trata del Quijote más existencialista jamás concebido.

Seguramente el mismo Orson se vio así más de una vez, como un charlatán errabundo buscando fondos para sus películas y sus banquetes.

Regresó a América para hacer de payaso. Fue otra forma de despojamiento. Pero antes había dejado tras él el mejor cine de todos los tiempos, no se sabe muy bien de qué manera. Welles lo intentó explicar con una simple frase: “Dirigir es la cosa más fácil del mundo”. Sí, también Valéry pensaba que “ser Dios es demasiado fácil”.

¿Arrogancia? No, más bien parece la humildad fundamental de la ironía desinflando la cansina vanidad del arte.