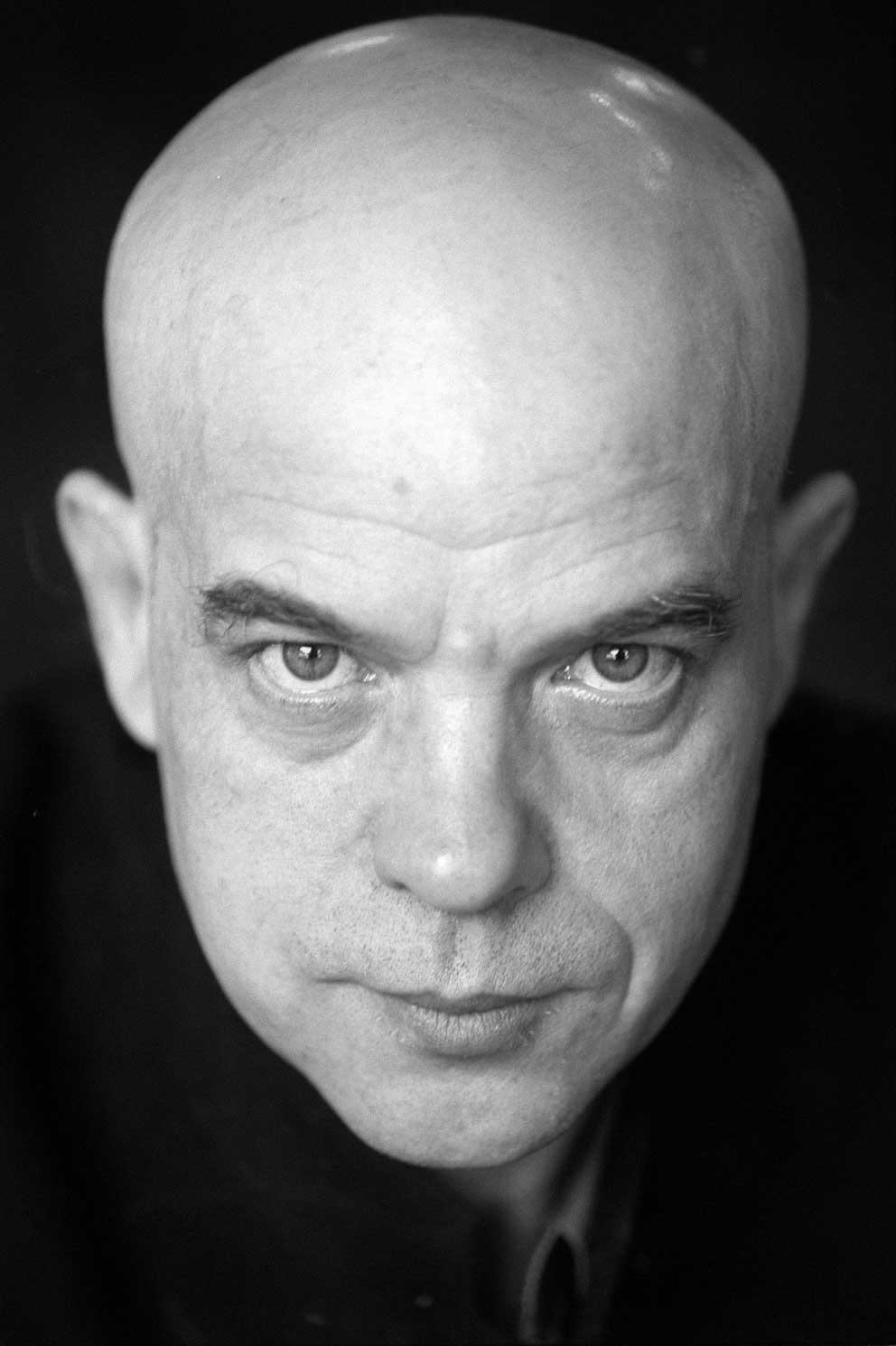

Jesús Ferrero

Un invierno estuve en Delfos. Nevaba copiosamente. Cuando descendí del autobús procedente de Atenas, no había visibilidad a partir de dos metros y hacía un frío tétrico. Cené junto al fuego de una chimenea.

A la mañana siguiente abrieron el museo para mí y dos italianos. Me impresionó el Auriga. Es una de las estatuas que más me ha impresionado en la vida. Pero no sirve de nada verla en fotografía, hay que verla al natural, estar junto a ella, sentir su respiración.

Da igual que le falte un brazo y de que el tiempo le haya robado el carro y los caballos que lo precedían. Es difícil saber por qué en cuanto uno permanece unos instantes junto al Auriga siente que ha entrado en una extraña intimidad con él, con su mirada tranquila y concentrada.

No es un auriga que vaya con los caballos al galope, más bien parece que van trotando por un camino elíseo, pero no se percibe en él sentimiento alguno de triunfo, tampoco de derrota. Sólo hay tranquilidad y concentración. Está mirando hacia afuera pero también hacia dentro. Y es esa fuerza dirigida hacia interior, tan característica de la mirada del Auriga, lo que más arrastra.

El auriga es un extraño amigo que no muere nunca y que me saluda desde el futuro, como si en él el túnel del tiempo se hubiese invertido y ya me estuviese mirando desde un ayer por venir, que me hace sentirme perdido en el espacio y el tiempo y a la vez muy dentro de mí.