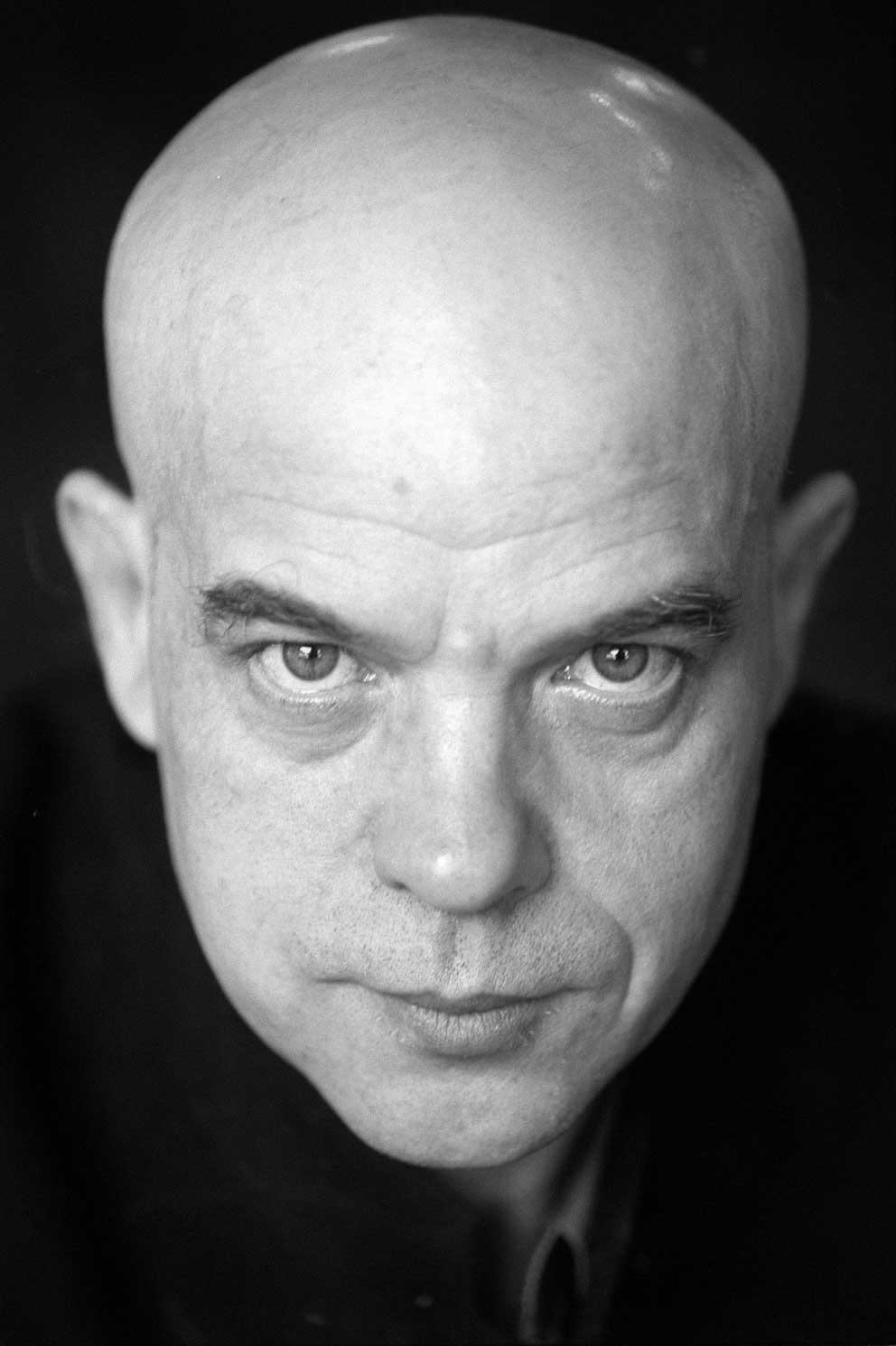

Jesús Ferrero

Algunos escritores conforman geografías que se pueden recorrer. A veces las buscas pero otras veces te salen al paso como recuerdos de una vida que no has vivido. En París se pueden recorrer los espacios por los que se deslizó Proust, pero también por los que se movió Kerouac. Tardé mucho en darme cuenta de que el primer hotel de la capital francesa donde estuve trabajando como portero de noche, el hotel du Vieux-Paris, había sido el de la generación Beat. Mientras estuve en él nadie lo comentaba, pero la última vez que pasé por París se me ocurrió volver al viejo hotel de mis años jóvenes y lo vi lleno de fotos de la generación Beat. El nuevo dueño valoraba ese momento de la historia del hotel, y lo utilizaba como gancho publicitario. Hablé con él, y mientras tomábamos bourbon, me contó que en la misma barra sobre la que reposaban nuestras copas, se había apoyado Kerouac cuando llegó a Francia para investigar sus orígenes familiares. En aquella feliz ocasión el escritor había tenido una iluminación que él mismo se encargaría de referirnos en Satori en Paris.

Kerouac tenía muchas iluminaciones, y le sobrevenían sobre todo cuando estaba borracho. Cuentan que en Nueva York tuvo más de cien iluminaciones, tanto en la Horatio Street, donde pasaba épocas junto a Gregory Corso y sus camellos y panteras, como en el Corner Bistro, uno de los bares con más solera de Nuevas York, donde sirven excelentes cervezas y todos los whiskys americanos que puedas imaginar. Todavía se nota que fue el bar de los beats. Sus camareros practican la buena filosofía de la tolerancia, y el ambiente siempre resulta tan bohemio como familiar. Enseguida te sientes como en casa, mientras miras desde la ventana la apacible Jane Street, como la miraba en otro tiempo Kerouac.

Me contó una vez un escritor que toda esa fiesta que describe Kerouac en Los vagabundos del dharma, se llevó a cabo en Nueva York, pero que la trasladó a San Francisco porque narrativamente funcionaba mejor. Me asombró esa revelación. Hasta los escritores más realistas buscan el efecto literario, y Kerouac lo buscó siempre.

Recuerdo haber leído Los vagabundos del dharma a los diecisiete años, a la sombra de una barca de pescadores en Vilanova i la Geltrú. Eran los años setenta del siglo pasado. No había turistas en Vilanova; estaba solo en aquella playa descuidada y llena de barcas, tras haber recorrido el norte de Italia. Leyendo Los vagabundos percibí que el orientalismo de la generación Beat había sido más profundo de lo que parecía. Kerouac manejaba muy bien el dialecto budista. No era ninguna broma, aunque llegaba a aburrir un poco con tanta jaculatoria. Dos partes de la novela me conmovieron especialmente: la visita a la casa de su familia, en la América profunda, y la etapa en la que el narrador sube a la montaña y se convierte en guardabosques. En ambos momentos llegas a escuchar la respiración del silencio, y la prosa de Kerouac se torna profunda y musical. Desde la intimidad de aquella playa de Vilanova era fácil viajar a los bosques de América con un guía tan fabuloso. El opio no hubiese tenido sobre mí un efecto tan narcótico.

Desde Vilanova, me traslado otra vez a Nueva York mucho más rápido que en un avión, a la velocidad del deseo, a esa vertiginosa velocidad llego a la Gran Manzana para reunirme con Jack, o con algunos de sus representantes en la tierra. Suele frecuentar el Corner Bistro un poeta español que a cambio de una copa te explica todo lo que hay que saber sobre la generación Beat y muy especialmente sobre Jack Kerouac.

Nuestro amigo piensa que Jack era un ingenuo con cierta vena lírica pero sin verdadera capacidad para crear una tragedia de nuestro tiempo, una verdadera tragedia. Fitzgerald había dicho: “Dadme un gran personaje y escribiré una gran tragedia”. Kerouac tenía buenos personajes pero, a diferencia de Henry Miller y del mismo Fitzgerald, ya no creía en los grandes relatos, y había empezado a deslizarse hacia la muerte sin darse cuenta. Sus últimos años fueron patéticos. Algunos periodistas televisivos conseguían que pareciese un payaso reaccionario y bobalicón. Era dueño de un estilo jazzístico y resultón, pero su pensamiento desfallecía, no era un verdadero pensamiento. Probablemente no lo necesitaba. Hay novelistas que no piensan, o que cuando piensan comienzan a hacerlo peor. Jack lo hacía peor cuando pensaba, mucho peor, y su buen amigo Corso le dio un consejo: “No pienses, Jack. Te perderás. Yo nunca pienso cuando escribo”.

Así que Jack ya no pensaba nunca, ni cuando escribía ni cuando no escribía, y eso acaba pasándote factura. Con ese proceder, acabas descuidándote, y te dan enseguida la medalla de oro de la estupidez. A Jack se la dieron. Antes que a él, ya se la habían dado a Fitzgerald, otro genio que pasaba por ser un perfecto idiota los últimos años de su vida.

Jack bebía mucho todos los días, con una avidez desbordantemente dionisíaca. La gente ignoraba que en realidad era la reencarnación de Dionisio en una tierra de promisión en la que nunca había faltado el alcohol, ni siquiera en los años más odiosos de la Ley Seca

Los periodistas esperaban a que Jack se embriagase para hablar con él. Kerouac era más divertido cuando se emborrachaba, pero también más estúpido. Una cosa no iba sin la otra. La famosa dialéctica de los opuestos que se juntan. Lo peor de Jack era eso, sus amigos lo comentaban en el Corner Bistro, lo peor de Jack era lo indisolublemente unidas que estaban en él la genialidad y la idiotez. Parte de su encanto emanaba de esa suerte de alquimia no tan rara en América.

Al principio, muy al principio, Kerouac soñó con ser un emisario de la América profunda, luego soñó con ser el emisario de su propia generación, moviéndose por el maravilloso triángulo de Paris, San Francisco y Nueva York. Los reyes del mambo guiados por él. Y en algún momento trágico quiso representar al patriota. Stella, su última esposa, se lo dijo bien claro: “Jack, cuando uno empieza a hablar de la patria está acabado”.

El núcleo duro de la generación Beat no era patriota. Se lo impedía su sentido del honor. Se trataba de ser dignos, nada más, y eso implicaba denunciar la indignidad de América. El patriotismo no formaba parte de la identidad Beat. Ya solo por eso, se ubicaban a miles de años luz de Whitman, aunque venerasen al poeta de las hojas de hierba y de las masas.

Los miembros más solventes y reflexivos de la pandilla Beat (porque, como la generación del 27, eran en realidad una pandilla), sentían que a veces Jack les traicionaba con sus peroratas insoportables, pero lamentaron su muerte mucho más que la prensa estadounidense, que siempre lo había tratado con desprecio y que hizo lo mismo al confirmarse que Kerouac había cambiado definitivamente de residencia.

Supongo que cuando se fue echaron en falta su calor, sus talento, su increíble sentido de la amistad. Había sabido retratar como nadie a su generación, y entre ágiles fraseos y turbulentos fracasos había conseguido darle a sus narraciones un aire levemente épico. Era lo suficientemente astuto como para saber que la novela o recurre periódicamente a la épica, o desaparece como género. En ese y otros aspectos, su aliento fue muy positivo, y yo se lo agradeceré siempre.

Acabo mi geográfica personal de Kerouac en Madrid. Era la época en que asistía el rodaje de Carne trémula de Almodóvar, y pasaba por una calle junto al rectángulo verde del canal de Isabel II. Allí se hallaba un bar llamado Jack Kerouac, en el que me detenía todos los días. Su dueño era un amante de toda la obra de Kerouac, y a deferencia del poeta del Corner Bistro, no le gustaba que hablasen mal de Jack. Conocía muchos momentos de la vida del escritor: su infancia en Lowel, la revelación divina que tuvo a los seis años, cuando oyó a Dios decirle que le esperaban décadas de desdicha, que moriría sumergido en dolores espantosos, pero que se salvaría. Y salvado está, por supuesto. Nadie va a poner en duda que Jack se ha salvado. Por eso puede inspirar a personas muy diferentes.

El dueño del bar acaricia los libros de Kerouac publicados por Anagrama y me dice: “Para mí ha sido siempre una estrella que hace más soportable esta puta negrura. Jack miraba como a mi me gusta mirar, con suave profundidad, como si tocase jazz. Qué quieres que te diga, tenía muy buen oído, conocía la materia que se traía entre manos, y se podía permitir el lujo de la bondad. ¿Te apetece otra copa del bourbon que más le gustaba a Jack?”