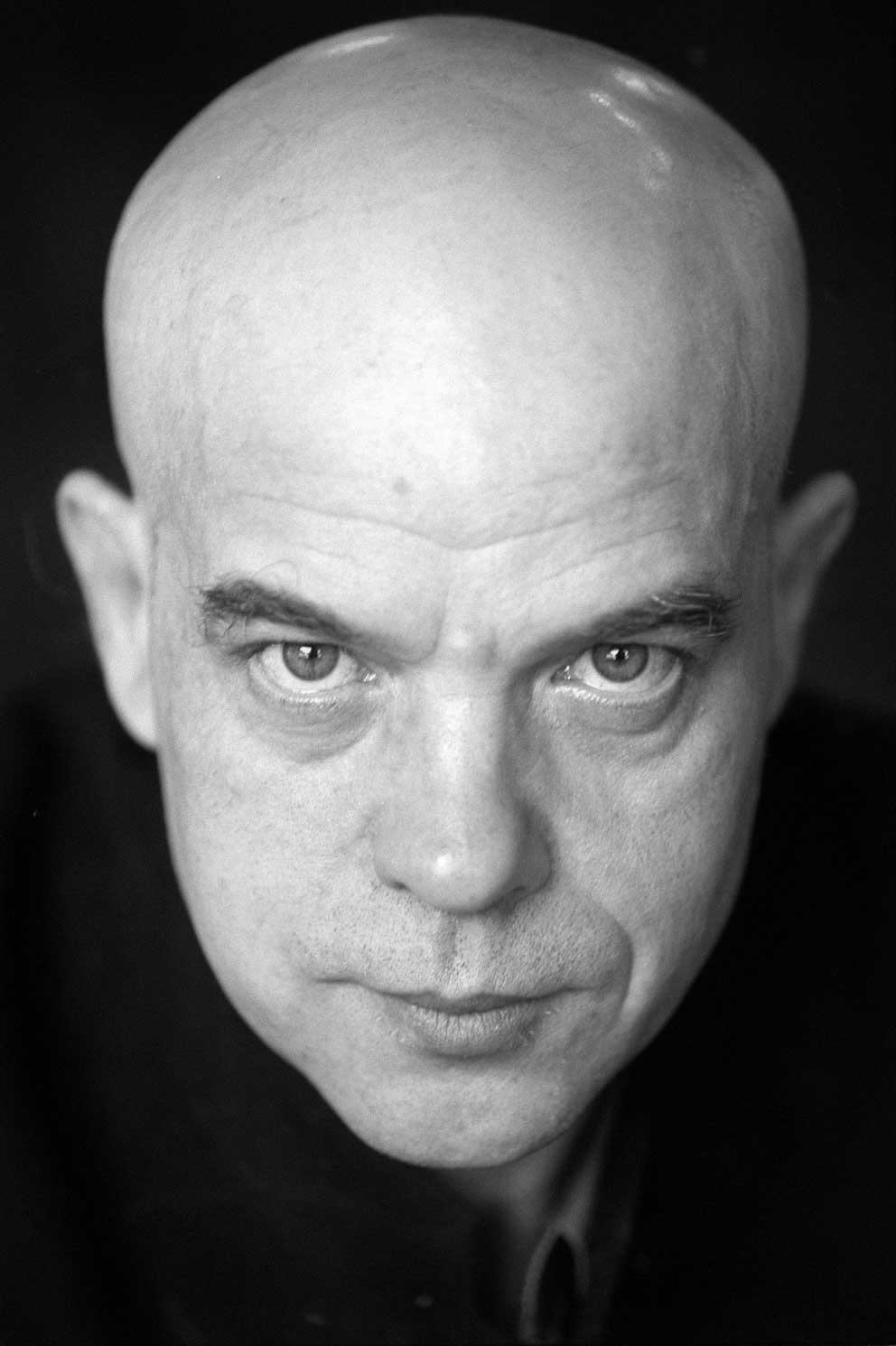

Jesús Ferrero

Spike Lee dice que Estados Unidos “glorifica la violencia”. No es ninguna novedad, la glorificó en el Far West y en su lucha contra los indios y contra los búfalos, y la glorificó más tarde a través del cine.

Es rara la película americana que no banaliza la violencia. En casi todas las películas de espías o de serie negra la muerte campea a su anchas: es el fasto barroco de la aniquilación.

Una de las características del cine americano de acción es que la muerte no trae consecuencias de ninguna clase. El protagonista va en su coche, dispara a diestro y siniestro, mata a un individuo en cada esquina, y luego se va a su casa como si no hubiese pasado nada y se toma un zumo de naranja. La narración no explica qué pasa con esos muertos que han quedado en la cuneta: la narración omite toda explicación al respecto, y la culpa brilla por su ausencia.

El otro día estuve viendo la Trilogía de Bourne, y aún siendo bastante aceptable, uno se cansa de tanta muerte y tantas persecuciones en coche, algunas de ellas totalmente rocambolescas e inverosímiles. Al final de la tercera película los dos protagonistas toman copas en un barco que se desliza por aguas tropicales. De los muertos que han dejado atrás nada sabemos, como nada sabemos de todos los asesinatos perpetrados por sus enemigos de la CIA.

Se trata de películas llenas de flecos sueltos en su bien tejida y bien destejida narración, y donde la muerte alcanza una trivialidad absolutamente malsana, a la que ya nos hemos acostumbrado. Su ideología ya la conocemos: matar es un asunto tan expeditivo como trivial.

En una novela negra puede haber muertos, pero es exigible (al menos para mí) seguir a esos muertos hasta el final, hasta su mismo entierro, y ver el efecto que su muerte produce en sus seres más queridos. Son exigencias de la narración y de la más elemental psicología.

Y si hablamos de películas y de novelas, mejor olvidarse de los videojuegos, donde la trivialización del mal llega al paroxismo y el jugador ha de matar a la máxima velocidad posible. Por ahí van los deseos de la modernidad, y los deseos aspiran a encarnarse. No es de extrañar que América sea el país de los asesinos solitarios que asaltan cines y colegios como si fuesen los protagonistas de las películas que entretienen sus noches y sus días.

Françoise Sagan se ocupó una vez de uno de esos asesinos, si bien en Europa: Landru, y lo que dijo de él resulta inquietante: “Landru fue un asesino trivial si lo comparamos con los generales que enviaban a miles y miles de muchachos a Verdún”. Alguien dirá que eso es otra historia. Françoise Sagan creía que no.