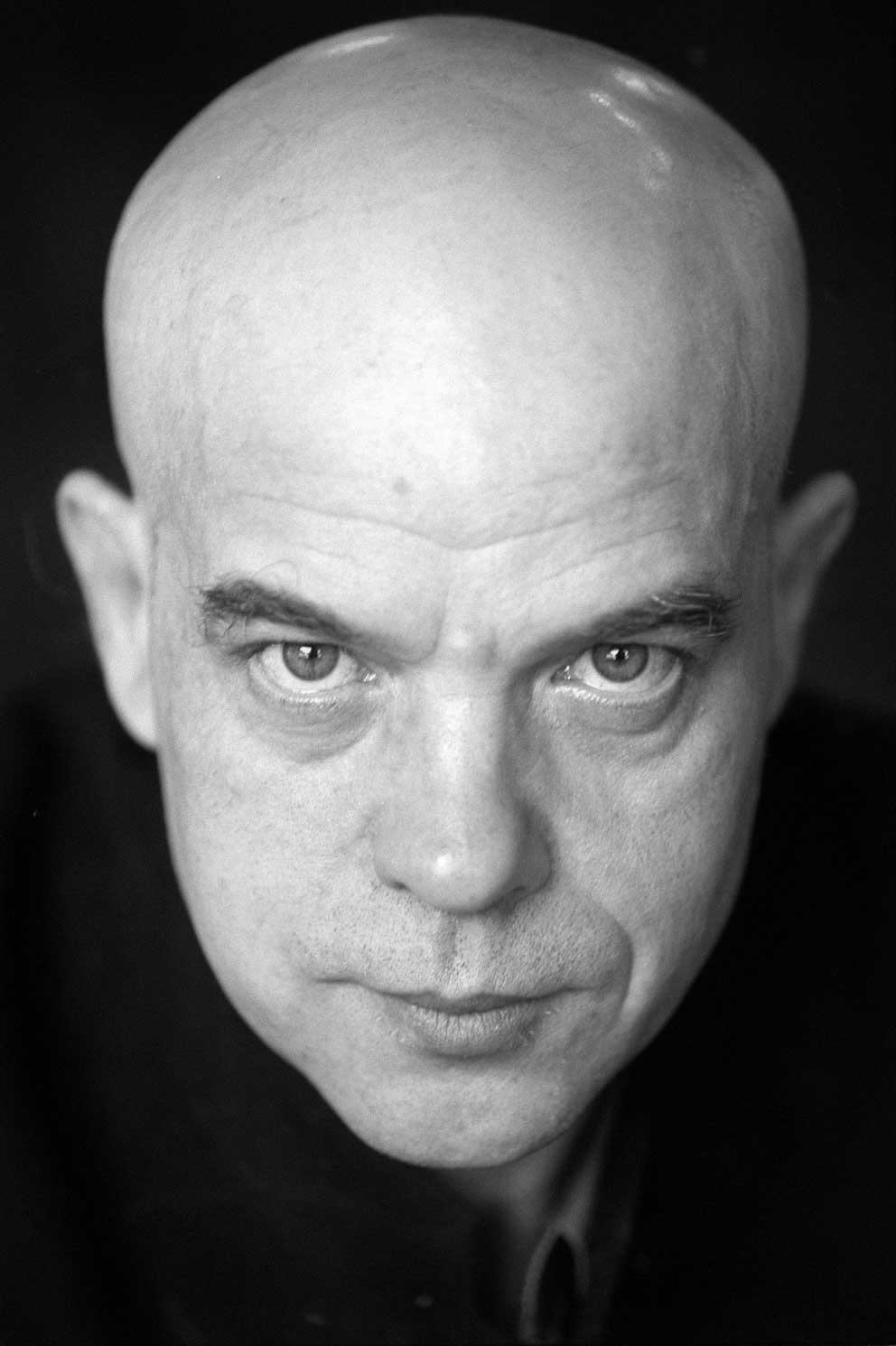

Jesús Ferrero

Imaginemos a un hijo típico de una familia molecular. El padre y la madre pasan el día trabajando, de forma que el hijo se ve obligado a pasar largas jornadas sólo en casa. Antes de los nueve años, ese niño puede ser un sujeto relativamente bloqueado, al que no se le ha permitido el desarrollo de su "instinto" social. Ante semejante marasmo vital, le quedan dos alternativas: o dejarse llevar por la inactividad hasta convertirse en un organismo deforme y monstruoso (América está llena de esos individuos), o reaccionar buscando su salvación en el ciberespacio, que ha desencadenado ya una de las más definitivas diferencias generacionales a las que se ha visto enfrentada la modernidad.

El problema se veía venir y ha sido encubado por varias generaciones. Digamos que los hijos únicos de tantas y tantas familias triangulares de Europa, América y Asia fueron adentrándose sin saberlo en un mundo digital. Esos hijos únicos sabían que bastaba con mover un dedo para obtener la respuesta requerida. Por ejemplo, bastaba con accionar levemente este o aquel resorte de sus padres (ampliamente culpabilizados) para conseguir lo deseado, con inmediatez cibernética. Los padres, ausentes casi todo el día, se convertían en mayordomos desmedidamente diligentes en los pocos ratos en que estaban presentes: inconscientemente, estaban preparando a sus muchachos para el mundo de la instantaneidad digital.

La reproducción instantánea de lo real o de todo lo que informa acerca de lo real es un viejo sueño humano. Estaba ya implícito en la alquimia, de la que es buen ejemplo el cuento de Borges titulado La rosa de Paracelso. En ese cuento, el discípulo le pide al maestro una rosa virtual en tres dimensiones: una rosa "cibernética" que surja de las cenizas de una rosa recién quemada. Ocurre sin embargo que en la narración de Borges el maestro no atiende a la súplica del discípulo, y no le concede la rosa (a pesar de que por magia la puede conseguir de forma instantánea). Pero los padres de ahora sí que conceden esa rosa a sus hijos, en parte porque no quieren educar, y en parte porque no saben hacerlo. Ahora los padres están dispuestos a conceder a sus hijos toda clase de virtualidades y casi ninguna realidad. De todo lo cual surge una pregunta inquietante. ¿Y si viviésemos ya en un mundo de padres virtuales engendrando hijos virtuales en un mundo enteramente virtual?