Javier Fernández de Castro

Eduardo Halfon

Siempre resulta fascinante contemplar cómo de pronto surge una voz fresca y se las arregla para que también suenen como si fuesen nuevos y recién estrenados unos temas que en realidad son los de siempre. Y por lo tanto eternos.

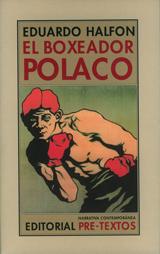

Tal es el caso de Eduardo Halfon, un guatemalteco que empezó a darse a conocer (sin hacer demasiado ruido, esa es la verdad) en los primeros años del presente siglo y que se descuelga ahora con este excelente libro de relatos titulado El boxeador polaco.

Tal es el caso de Eduardo Halfon, un guatemalteco que empezó a darse a conocer (sin hacer demasiado ruido, esa es la verdad) en los primeros años del presente siglo y que se descuelga ahora con este excelente libro de relatos titulado El boxeador polaco.

Enumero ahora sucintamente el contenido de alguno de ellos para que se pueda calibrar hasta qué punto se trata de un material literario común, y por ende al alcance de quien se atreva a usarlo una vez más. El primero va de un profesor de universidad que medio coquetea con una alumna de pechos turgentes pero al que todavía le preocupa más que se pierda para la poesía un alumno que parecía llamado a grandes destinos y que un buen día abandona las clases. Es una lástima que sea tan breve el viaje del profesor en busca del alumno porque esa inmersión en la Guatemala profunda es una delicia. Ni qué decir tiene que el profesor vuelve a sus clases con las manos ociosas y (se supone) sin mejor ocupación para ellas que las turgencias de la educanda.

El segundo es el encuentro del narrador con una desconocida y que también parece el preludio de algo grande: "cuando la conocí en un bar escocés, tras no sé cuántas cervezas y casi una cajetilla de Camel sin filtro, me dijo que a ella le gustaba que le mordiesen los pezones, y duro".

Twaineando relata una reunión de expertos en Mark Twain, y de ahí el título. A ratos parece que vaya a darle una nueva vuelta a la tuerca de "La lección del maestro", pero no me atrevo ni a parafrasear su contenido porque faltándome el deje guatemalteco podría quedar de una sosería alarmante. Y yo como un patoso. A partir de ahí, si lo leído hasta ahora parecían esos armoniosos y en ocasiones incluso brillantes fraseos que llevan a cabo los solistas de una orquesta antes de lanzarse a un "tutto" triunfal, la tensión narrativa sufre un notable crescendo que, de relato en relato, ya no dejará de crecer hasta el final. Hay un tipo que "antes de dar el brinquito a la cosmología judeo latinoamericana" dice estar seguro de "haber sido un jazzista negro de tercera categoría que tocaba en un prostíbulo de Kansas City", todo ello porque le han preguntado que si le gustaba el jazz ; su novia era una burguesita de lo más normal hasta que de pronto le dio por aprender capoeira y rasurarse el pubis; y el tercero en discordia es un curioso músico serbio y educado por los mejores intérpretes de música clásica de medio Europa aunque él, en el fondo, lo que quisiera es tocar como papá, un violinista zíngaro ambulante. El título es Epistrofe, título a su vez de una pieza del genial Thelonius Monk, que quizás sí o quizás no fue quien se inventó esa misteriosa palabra cuyo relato pone al lector en el estado de ánimo adecuado para adentrarse en la pieza estrella, El boxeador polaco, una sorprendente visión de Auschwitz -casi un apunte fugaz- realizado a través de la relación de un niño guatemalteco con su abuelo, un judío polaco que aún lleva grabados en el brazo unos números que no son, como creía el chico, un teléfono que bajo ningún concepto debía olvidar el abuelo. O sí, como bien se verá en el último y todavía más sorprendente colofón al cuento del boxeador, y que de hecho es un colofón a todos los cuentos y relatos del mundo.

Quiero decir: cuentos de profesores metiéndose en líos con alumnas los hay a docenas, lo mismo que recuentos de reuniones de eruditos pomposos o de encuentros fugaces en bares para turistas. Y en principio se diría imposible aportar una nueva historia de Auschwitz que no se la misma retahíla de espantos que llevamos contabilizados a costa de los campos de exterminio, de la misma forma que en principio parece difícil ofrecer (sin que suene manido) un ejemplo enternecedor de la capacidad de supervivencia del ser humano antes, durante o después del horror. O, ya que sale, de cómo poner un matiz original al hecho mismo de contar una historia y al papel que juega la memoria (o su contrapartida, el olvido) en la dichosa manía que tiene el ser humano de fabular.

Pero todo ello viene a cuento, y nunca mejor dicho, de lo que decía al principio acerca de la capacidad de algunas voces frescas para hacer que también suenen como si fuera nuevos los temas de siempre. O sea, unos relatos que casi con toda probabilidad se vienen contando desde la época en que los seres humanos descubrieron el infinito placer que proporciona el juntarse al amor de un gran fuego y escuchar a uno de los nuestros contar un buen cuento. Y por algún extraño milagro, Halfon parece ser uno de ellos.