Basilio Baltasar

Poco antes de ser recluido por orden del juez, en el manicomio en donde pasó los últimos años de su vida, Antonin Artaud, el dramaturgo, poeta y profeta de la infernal revelación, viajó a Irlanda y se presentó ante san Patricio. El santo patrón de la verde Irlanda, ni corto ni perezoso, bajó de la hornacina y le partió la crisma con su báculo dorado. No es de extrañar que al venerable Patricio le pareciera horrenda la mística de la crueldad puesta en escena por el teatro de Artaud. Empeñado en remover, confundir y herir al espectador, dispuesto a despertar sus fuerzas dormidas, sus temibles pesadillas, ¡sus demonios familiares!, con su apóstrofe del hombre enfermo, del hombre hechizado, con la brujería que deseaba conjurar y al mismo tiempo curar, alentaba la descarnada aniquilación del yo, de la razón, del embuste artístico, de la patraña cultural. Artaud, peregrino y mendicante, no consiguió del santo irlandés las indulgencias plenarias que esperaba recibir.

En las tabernas irlandesas que conocí —afortunadamente a salvo del interiorismo que ha trastornado a medio mundo con la adulteración de los falsos decorados—, pisando las colillas arrojadas al suelo, con el aire perfumado por el tabaco de los fumadores empedernidos, se encontraban los amigos y vecinos para beber, charlar y hacer música. Sin el estorbo de los intrusos, resultaba alentador ver a los músicos impertérritos, que no actúan, no representan ningún papel, ni esperan oír sonar el molesto aplauso de los extraños. En aquel tiempo, en aquel lugar, no existía eso que hoy todos quieren aglutinar, no había ni rastro ni huella del público ocioso, aburrido y desesperado. Las piezas se cantaban con las voces melancólicas de un ritual evocador, una liturgia coreada por la nostalgia, entonada por la ensoñación de los muertos, los muertos encantados por la melodía de los siglos.

En alguna de las paredes deslucidas y desconchadas de las tabernas uno llega a ver a través de la penumbra la rancia orla de las letras irlandesas. El rostro solemne y adusto de los venerables escritores del país. El imperturbable retrato, la mayestática arrogancia de los escritores sagrados. Una figura que se ha ido depositando en la imaginación con el aura legendaria de los poetas fermentados por la tierra y el tiempo.

Jonathan Swift, Oscar Wilde, George B. Shaw, William B. Yeats, James Joyce, Samuel Beckett… —en aquella remota época Iris Murdoch estaba vivita y coleando y nadie parecía dispuesto a matarla a cambio de colgar su retrato en el insólito panteón—. En ningún otro lugar de Europa se rinde culto popular a los escritores que han sacramentado el arte literario, escriturado el legado del alma, atrapado el espíritu que aletea sobre el camposanto de los libros. Es la piedad que intriga al recién llegado, pasmado ante el retablo, ante el rostro inmortal de los bardos ensalzados en la taberna irlandesa.

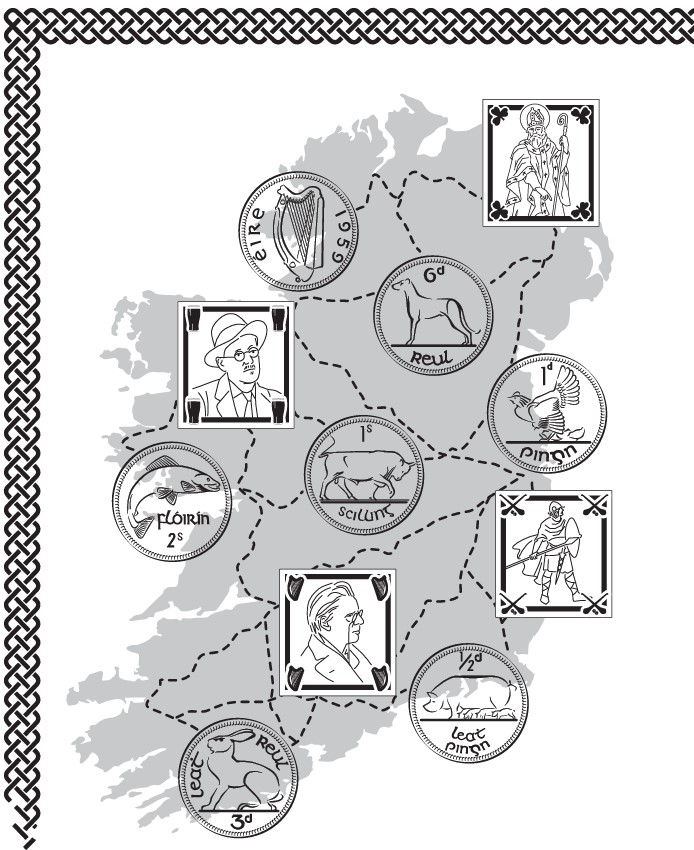

La virtud nutritiva de la cerveza, la Guinness, que sirven como si fuera un bistec licuado, permite al viajero pernoctar, embriagarse y pasar desapercibido entre los resistentes bebedores del país celta. Incapaz de entender el valor y el fraccionamiento de las monedas de uso legal —antes del desembarco del euro—, el transeúnte las ordena sobre la mesa como en las casillas de un tablero de ajedrez. La pieza de medio centavo lleva acuñada la figura de una cerda. La de tres peniques, una liebre. La de un chelín, un buey. La de seis peniques, un perro lobo irlandés. La de veinte peniques, un caballo, y la de una libra, un ciervo de regias astas. El bestiario de la mitología irlandesa grabada en las monedas lleva en su reverso el sello de su tradición poética y druídica, el arpa. Un símbolo muy pertinente en este país de cantores tabernarios. La calderilla que el asalariado lleva en el bolsillo evoca el relato de las viejas narraciones orales y el cántico consagrado por la música popular. No habrá soporte más duradero pasando de una mano a otra, ni imagen que vaya a verificarse tantas veces a lo largo del día. Cuando el tacaño o el pobre cuenta sus monedas puede al mismo tiempo recitar la odisea de Cú Chulainn, el perro que andaba tras los ciervos, los cerdos y las liebres de la epopeya nacional.

La desvaída expresión de los bardos venerados en la cantina irlandesa, afectada por la humedad, los hongos y el polvo, sostiene pese a las inclemencias del tiempo la gloriosa majestad de sus libros. De hecho, el viajero, hipnotizado por la inspiración católica y el murmullo pagano de los feligreses, espiritado por los destilados vapores del agua de vida, rememora las proezas de los viejos poetas y remeda la euforia de los antros tabernarios.

Si por casualidad al pasajero le tentara seguir los pasos de Artaud y se atreviera a visitar al deán de la catedral de San Patricio, le convendrá ir con cuidado. Quién sabe lo que es capaz de hacer Jonathan Swift. Si san Patricio puede romperte la espalda de un solo garrotazo, no te digo lo que hará el feroz satírico irlandés. Quizá te meta en el asilo filantrópico que ideó para los necesitados de la nación. Preocupado por los desórdenes que eluden el poder de la medicina, Swift pensó que sería provechoso recluir a la heterogénea multitud de incurables que deambulan por el país: los escritores de baladas, traductores, fabricantes de odas, autores de entremeses, traficantes de óperas, biógrafos, panfletistas y periodistas. No parece aconsejable presentarse ante Swift con la credencial de escritorzuelo incurable.

Sutilmente extasiado, probablemente bajo los primeros efectos de la cerveza negra, el viajero que esparce sobre la barra de la taberna las pocas monedas que le quedan, cree oír los versos de William Butler Yeats y los pronuncia en voz baja como si leyera la letra de sus propios pensamientos. Se pregunta qué extrañas cosas dijo Dios a los corazones de los muertos antiguos y cuándo el mismo Dios incendiará el mundo con un beso. A su bella amada le dice que en la tumba serán todos renovados. Asegura el viejo poeta que es mejor darse por vencido: los mejores carecen de convicción y los peores están llenos de intensa pasión. Confiesa que hizo las paces con las eruditas cosas italianas y las altivas piedras griegas y todas aquellas otras que hacen del hombre un sobrehumano sueño frente a un espejo. Sabiendo junto a quién ha sido inmortalizado, Yeats recita el epitafio que dedicó a uno de sus antepasados, ahora camarada en la misma posteridad: Swift navegó hacia el descanso, donde la indignación feroz no lacera su pecho. Y ya para acabar, el ebrio viajero de la barra tabernaria recitará el verso de Yeats que no ha podido olvidar: «el olor de la sangre, cuando a Cristo mataron, inútil hizo toda la tolerancia platónica».

Los escritores aupados al santuario laico de las tabernas irlandesas proceden de la estirpe que compuso las viejas leyendas del país, el largo relato de las gestas que se copiaban a mano en el scriptorium de los monasterios. La caligrafía de los monjes, de recio pulso e impecable trazo, es el compost, la materia oscura, ¡el opus nigrum!, que al pudrirse fermenta, hace brotar los tallos verdes de la literatura y resuena en el cancionero tradicional. Aunque para leer los manuscritos iluminados uno debería haber ido a la biblioteca y no a este tugurio nocturno de alegres bebedores. Un lugar en donde probablemente se puede oír con la mejor nitidez la voz de Leopold Bloom.

El señor Leopold Bloom es víctima de epilepsia hereditaria, consecuencia de una desenfrenada lujuria. Ha escapado de un asilo para caballeros dementes y presenta marcados síntomas de exhibicionismo crónico. Aunque a veces, todo hay que decirlo, está en sus cabales y repugnantemente sobrio. Según el diagnóstico que el Dr. Mulligan confió a Joyce.

Al Sr. Bloom se le recuerda por su odisea en la ciudad de Dublín y por el repertorio de los saberes derretidos en su interminable charla con personajes de diversa calaña. En cierta ocasión disertó sobre el metabolismo de un camello muy apreciado: destila el jugo de las uvas en su giba y las convierte en whiskey. Bloom se considera endurecido por una tenaz resistencia heterodoxa y admite de buen grado la estimulante y embotadora influencia del magnetismo heterosexual.

La extravagancia de Bloom no podía pasar desapercibida a la aguileña mirada de Samuel Beckett y eso intriga enormemente a los detectives literarios, imbuidos por la perpetua insatisfacción de un pasajero estado de gracia. ¿Cuáles son los demonios de Joyce que reverberan en la ausencia de Godot?

A saber de lo que hablan las efigies de Beckett y Joyce, hoy embalsamados en el mausoleo de las tabernas irlandesas. Aunque durante sus famosos paseos por la orilla del Sena compartían un intenso repertorio de silencios, expresivos y reveladores, sazonados con el humor negro que se atribuye a los irlandeses. La sardónica sonrisa podrá percibirla el viajero tras el velo de la humareda que van espesando los fumadores convocados al Bloomsday perpetuo que celebra la congregación tabernaria.

Al que aprendió a beber a tierna edad le llega antes el fervor que la somnolencia. No es el caso de los aficionados que menguan en la modorra sin gozar el más alto grado de la embriaguez. Con la vista nublada, el viajero apenas tiene tiempo de oír al más elegante y vivaz maestro de las letras irlandesas. Y sonríe, bizco como está, con sus flagrantes quiebros de inteligencia y perspicacia. Literalmente, y literariamente, Oscar Wilde no dejó títere con cabeza. Arremetió contra todo bicho viviente. Ya entonces dijo que el periodismo es ilegible y que los libros no los lee nadie. Y que cualquiera puede escribir una novela en tres volúmenes: solo necesita una ignorancia absoluta de lo que es la vida y la literatura. Ni su sarcástica petulancia habría merecido la desgraciada condena de soledad, enfermedad y agonía que padeció en el presidio. ¡Brindemos por Wilde! Y que su ironía redima a los empecinados esclavos de la máquina mundial. ¡Que así sea!

¿Y qué se hizo de George Bernard Shaw? ¿No piensas decir nada del dramaturgo fabiano, del novelista zetético? Al fin y al cabo, también está ahí, ¿o no?, enmarcado en el cenobio. «Claro, claro, desde luego», se dice uno a sí mismo, lamentando el descuido de su memoria encharcada. Aunque para seguir el cimbreante rumbo de sus andanadas, francamente, no estoy de humor. Mejor otro día.

Bajo el influjo de los bardos tabernarios y poniéndose a merced del oráculo manual de la suerte, el viajero lanza al aire su última moneda. «Si sale arpa, pediré otra pinta». Curiosamente, la moneda —¡oh, prodigio de la verde Irlanda!— no cae en su mano, ¡no vuelve! El tipo se queda muy sorprendido, mirando al techo, como si la pieza de veinte peniques fuera a regresar en algún momento y él pudiera beberse a gusto la última cerveza de la noche.

Aparecido en la revista Jot Down Nº 45