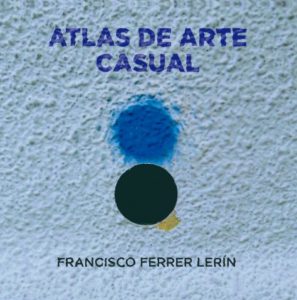

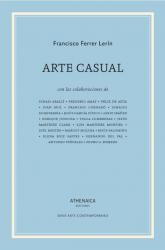

En 1984 acuño el término Arte Casual (A.C.), redacto un Manifiesto, he inicio un archivo de imágenes de este nuevo “género artístico”. Pasan los años, y con la salvedad de reportajes en Cultura/s de La Vanguardia y en la revista digital Caminos de Pakistán, el Arte Casual permanece adormecido. No es hasta 2016 cuando se produce su lanzamiento: Basilio Baltasar me invita a presentar una ponencia sobre A.C. en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, Elena Ruiz Sastre inaugura una exposición de A.C., comisariada por Enrique Juncosa, en el Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza que ella dirige, y la revista Granta le dedica su atención. En 2017, de la mano de los comisarios Yolanda Ochando y Luis Ordóñez, imparto un Taller de A.C. en La Térmica de Málaga y, para 2018, con el mismo equipo, se prepara, en la Universidad de Málaga, una exposición que recoja mis cuatro facetas creativas; escritura, A.C., acciones performativas y Arte Sonoro. Adjunto Manifiesto y fotografía de una muestra de A.C.

Manifiesto

¿Qué es Arte Casual?

1) El que se da en objetos o grupo de ellos, materiales sin vocación artística, que por su ubicación, colocación o combinación producen en el observador un placer visual sin haberlo pretendido el responsable de la situación.

2) Todo lo que es capaz de crear una “emoción estética” partiendo de elementos no “naturales” pero no “pensados”, en su construcción y/o en su colocación, con “mentalidad artística”.

Características

1) Casualidad, espontaneidad, involuntariedad de la Obra.

2) Transitoriedad, temporalidad, fugacidad del Hecho Artístico.

3) Adogmático, abierto, subjetivo, infinito, impredecible, aleatorio.

4) Popular, libre, democrático, público, comunitario.

Reflexiones sobre el Arte Casual

1) No es sarcástico; no se burla (del arte actual).

2) No es revanchista; no venga una afrenta al arte.

3) No es crítico.

4) No es iconoclasta.

5) Sino que es deudor del arte último porque éste nos ha enseñado a ver, a apreciar la descontextualización, las series, los nuevos agrupamientos de objetos, los acotamientos del espacio, los empaquetamientos, los apilamientos, el azar como fuente de placer estético.

[ADELANTO EN PDF]