Jesús Ferrero

Marguerite Duras confiesa en El dolor haberse implicado muy seriamente en algunas torturas durante los primeros días de la Liberación. No me sorprende. ¿Por qué la Duras tenía que ser diferente a los demás en ese preciso momento?

Hace tiempo que detesto toda esa mitología acerca de la figura del artista que arrastramos desde el Romanticismo. La escritura es un oficio como otro cualquiera y donde puedes encontrar de todo: imbéciles irredimibles y personas excelentes. Atribuir a los artistas excelencias que les diferencian de los demás es un error, como es un error pensar que esa supuesta excelencia podría hacerlos más imparciales. Naturalmente que hubo muchos escritores implicados en la Guerra Civil española y en la Segunda Guerra Mundial. Unos lo hicieron con la palabra y otros con la palabra y las armas, antes y después de la Liberación. No tenían por qué ser diferentes a los demás en eso, y no lo fueron. Lo que no quiere decir que todos los escritores optaran por apuntarse a la danza de la muerte. Un novelista tan excepcional como Alfred Döblin, autor de la asombrosa novela Berlín Alexanderplatz, prefirió el exilio, en parte porque ya había intervenido en la Primera Guerra Mundial, en la que murió uno de sus hijos, y estaba más que escarmentado de los horrores bélicos. Cuando regresó a Alemania, encontró a muchos viejos nazis regentando las editoriales, que se negaban a publicar su última novela, Hamlet, por considerarla demasiado siniestra y pesimista.

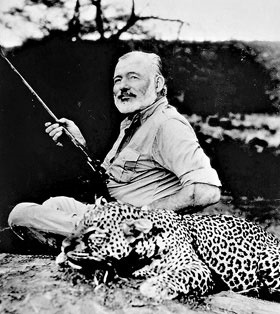

Hemingway, que no es mejor novelista de Döblin, tuvo más suerte, y cuando regresó a su país las editoriales y las compañías cinematográficas le abrieron sus puertas llegándole a pagar cifras asombrosas por sus relatos. Antes de eso, el novelista americano había sido compañero de viaje de la izquierda en la Guerra Civil española y compañero de viaje de los soldados americanos en su marcha hacia París. ¿Fue entonces cuando cayó en la tentación? No hay que olvidar que eran tiempos en los que se exigía la aniquilación del otro, como refiere Pemán en un texto de aquel entonces.

Una vez más, lo que irrita no es el nivel de implicación que pudieron mantener en la feria del horror algunos escritores, lo que irrita es la omisión de estas informaciones; un empeño muy característico de nuestra cultura: falsificar la narración del pasado llenándola de omisiones interesadas y que únicamente persiguen camuflar la verdad de la condición humana al censurar sus aspectos más negativos, como si con ese procedimiento de carácter puramente mágico consiguiéramos resolver el problema del mal en el hombre, o como si el mal desapareciera por el simple hecho de ocultarlo.

Hace unos doce años estalló la noticia de que Hemingway habría fulminado a ciento veintidós hombres en la época de la Liberación. Desconcierta lo elevado de la cifra. No son ni uno ni dos, y es evidente que para acabar con tantos hombres se exige emplearse a fondo. Se trata de un trabajo muy duro y muy serio que quizá sólo se puede ejercer si uno le pone pasión y disfruta de algún modo de tan sofocante labor. Pero ya se sabe, Hemingway era un cazador y pudo muy bien haber caído en la tentación de la cinegética referida al hombre. Bastaba con pensar que tanto el hombre como el búfalo o el león son animales a batir. No hay que descartar sin embargo que todo fuese una fanfarronada tan propia de los cazadores y los pescadores, y tan propia también de Hemingway. Supongamos no obstante que fuese verdad. ¿Es tan asombroso que un escritor con nombre y apellido cayera en esa pasión por la sangre como cayeron muchas otras personas de otros muchos oficios? Una vez más, el problema no está en lo mucho o poco que el escritor se implicó en el ritual de la revancha, el problema es que tardásemos tanto tiempo en saberlo. De ser cierto, se trataría de un dato muy interesante que ilumina la vida y la muerte del autor de Fiesta y Las nieves del Kilimanjaro. Por ejemplo: se entendería mucho mejor por qué su mujer dijo, cuando ya el escritor se había disparado un tiro y yacía en el suelo, que Ernst tenía “cáncer de alma”.