Marcelo Figueras

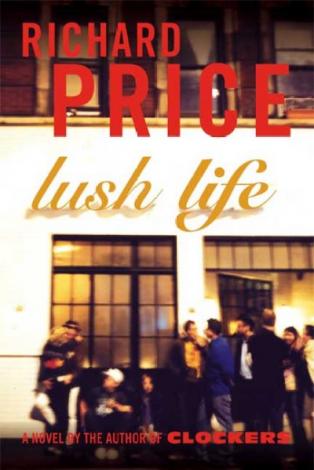

Richard Price es uno de los grandes novelistas de este tiempo, y sin embargo no es del todo conocido en Hispanoamérica. Las adaptaciones al cine de algunos de sus libros, como Clockers y Freedomland, no han estado a la altura de los originales. La narrativa audiovisual que más se acerca al universo de Price es una que no le pertenece del todo, aunque ha colaborado con ella de manera magnífica como guionista: la serie de HBO The Wire, a la que muchos consideramos lo mejor que se ha hecho en TV en muchísimo tiempo -y que, como Price, no ha obtenido la repercusión popular que su nivel demanda.

Como The Wire, las novelas de Price -y entre ellas la más flamante, Lush Life- utilizan el género policial como lo que Hitchcock solía llamar ‘Mac Guffin’: un recurso que propele la narración, pero que no consume su esencia. Tanto The Wire como Lush Life son mucho más que ‘un policial’, al tiempo que ranquean entre lo más notable del género. Existe el crimen y también la pesquisa, pero lo que queda al descubierto sobre el final no es simplemente la identidad de un criminal, sino más bien un ensayo, o mejor: una mirada impresionista sobre las condiciones que hicieron posible ese crimen. Por eso el formato de serie o miniserie le sienta mejor a los relatos de Price que el constreñimiento del largometraje clásico. Sus novelas suelen ser corales y están construidas por capas, al igual que la ciudad desnuda que les sirve de escenario.

Lush Life procede del mismo modo. Hay un crimen: el asesinato de un joven barman llamado Ike Marcus, en plena calle, en presencia de su superior inmediato, Eric Cash, con quien había salido de copas a pesar de que apenas se conocían. Hay un criminal, a quien se nos presenta en las primeras páginas. Hay un detective, Matty Clark, cuyo error de juicio pone en riesgo la resolución del caso. Están los padres de Ike, que rondan al detective como fantasmas que reclaman venganza -o tal vez otra cosa, más humana y a la vez más terrible. Y están los demás en su multiplicidad digna de comercial de Benetton: vecinos, comerciantes, dealers, soplones, de todas las razas y todos los credos, con el telón de fondo del Lower East Side neoyorquino que alguna vez albergó a los inmigrantes judíos -Price muestra el espectáculo de una sinagoga derruida, con gente hurgando en sus escombros- y hoy es un inequívoco sucedáneo de Babel. Ya desde el arranque muestra Price este caleidoscopio, con lenguaje de ritmo magistral, al describir el derrotero de una patrulla de policías: ‘…boliche de falafel, boliche de jazz, boliche de gyro, esquina. Patio escolar, creperie, inmobiliaria, esquina… Sex shop, casa de té, sinagoga, esquina…’

Lush Life procede del mismo modo. Hay un crimen: el asesinato de un joven barman llamado Ike Marcus, en plena calle, en presencia de su superior inmediato, Eric Cash, con quien había salido de copas a pesar de que apenas se conocían. Hay un criminal, a quien se nos presenta en las primeras páginas. Hay un detective, Matty Clark, cuyo error de juicio pone en riesgo la resolución del caso. Están los padres de Ike, que rondan al detective como fantasmas que reclaman venganza -o tal vez otra cosa, más humana y a la vez más terrible. Y están los demás en su multiplicidad digna de comercial de Benetton: vecinos, comerciantes, dealers, soplones, de todas las razas y todos los credos, con el telón de fondo del Lower East Side neoyorquino que alguna vez albergó a los inmigrantes judíos -Price muestra el espectáculo de una sinagoga derruida, con gente hurgando en sus escombros- y hoy es un inequívoco sucedáneo de Babel. Ya desde el arranque muestra Price este caleidoscopio, con lenguaje de ritmo magistral, al describir el derrotero de una patrulla de policías: ‘…boliche de falafel, boliche de jazz, boliche de gyro, esquina. Patio escolar, creperie, inmobiliaria, esquina… Sex shop, casa de té, sinagoga, esquina…’

La sociedad en que viven parece concebida para desalentar toda esperanza. Pero a pesar de ello, los protagonistas de Price -Eric, el joven Tristan, Matty Clark- la buscan contra toda esperanza, como la gente que se mueve entre los despojos de la sinagoga.

Si hubiese que elegir una frase que definiese el sentido de las novelas de Price, me quedaría con una de las canciones de Bruce Springsteen que más me gusta: Es duro ser un santo en la ciudad.