Marcelo Figueras

No es mi intención ofender a los fans del inspector Kurt Wallander, pero tampoco sería honesto de mi parte fingir una reverencia que no siento. Digamos que un interés personal me llevó en las últimas semanas a investigar en las modalidades más recientes del relato policial. El prestigio y la popularidad de que gozan las novelas de Henning Mankell (1948, Suecia) me sugirieron que las historias de su creación más notable, el detective Wallander, eran una parada insoslayable en mi camino. Aun antes de comprarme sus libros, consulté con algunos amigos en cuyo criterio confío y no hicieron otra cosa que certificarme lo que había leído en tanto artículo de prensa: las novelas de Mankell, me dijeron, les gustaban mucho. Y fue así que al fin me detuve en la librería de mi barrio, muy formalmente llamada Casassa & Lorenzo, para llevarme los dos primeros libros de la serie, editados en español por Tusquets: Asesinos sin rostro y Los perros de Riga.

Leí la primera y no me gustó nada. Insistí con la segunda, tratando de probarme a mí mismo que estaba equivocado, pero tampoco tuve éxito. A pesar de que me seducía el escenario -la Suecia del invierno eterno nos suena exótica a todos los latinos- y la visión del mundo que intuía detrás (Mankell me parece un hombre interesante, una frase suya hablando del SIDA en Africa me dejó dando vueltas, la cito de memoria: "Pobres los jóvenes de hoy, que no pueden amar sin arriesgarse a morir"), las novelas en sí mismas me dejaron -la broma es predecible, pero oportuna- más que frío. Las encontré elementales, demasiado lineales, casi escolares en su redacción. Y que conste que no hablo como escritor, puesto que como escritor soy Nadie con mayúsculas al mejor estilo de Ulises, mientras que Mankell es una figura internacional. Pero sí hablo como lector, y en condición de tal reclamo de Mankell lo mismo que espero tanto de Agatha Christie como de Saul Bellow: que me entretenga su historia y que me fascine la manera en que la cuenta, dos tareas que quizás suenen diferentes pero que son parte de la misma urdimbre.

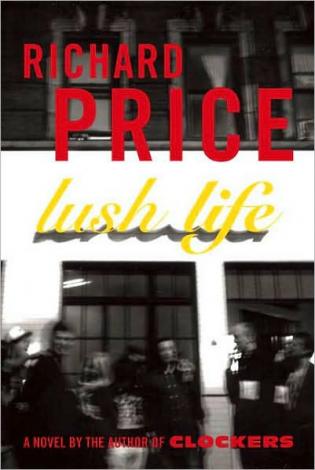

Admito que Wallander es un policía contemporáneo, ciudadano de un mundo que en Estocolmo, Buenos Aires y Nueva York no ofrece demasiadas certidumbres: no hay institución que no sea violenta en esencia (Dickens ya lo sugirió, para que Bellow lo refrendase más tarde) y no existe hombre que no sea corruptible. Pero más allá de la puesta al día moral, las dos historias de Wallander que leí me impresionaron por su convencionalismo. De no ser por lo oscuro del paisaje contemporáneo que transitan, me huelen a retroceso, a marcha atrás: las encuentro infinitamente menores que las ya viejas historias de Hammett, Chandler, Goodis y compañía. Hasta donde alcanzo a ver, para policiales negros con ambición literaria me quedo con las novelas de Richard Price (que acaba de sacar Lush Life, me muero por leerla) y de Dennis Lehane, el autor de Mystic River.

Admito que Wallander es un policía contemporáneo, ciudadano de un mundo que en Estocolmo, Buenos Aires y Nueva York no ofrece demasiadas certidumbres: no hay institución que no sea violenta en esencia (Dickens ya lo sugirió, para que Bellow lo refrendase más tarde) y no existe hombre que no sea corruptible. Pero más allá de la puesta al día moral, las dos historias de Wallander que leí me impresionaron por su convencionalismo. De no ser por lo oscuro del paisaje contemporáneo que transitan, me huelen a retroceso, a marcha atrás: las encuentro infinitamente menores que las ya viejas historias de Hammett, Chandler, Goodis y compañía. Hasta donde alcanzo a ver, para policiales negros con ambición literaria me quedo con las novelas de Richard Price (que acaba de sacar Lush Life, me muero por leerla) y de Dennis Lehane, el autor de Mystic River.

¿Hago mal en pensar que cualquier novela que trate sobre crímenes en el mundo contemporáneo debería aunque más no fuese inquietarnos, por su visión pero también por su prosa? (¿Cómo hablar de crimen y de violencia hoy en día y resultar tranquilizador?) ¿Estoy equivocado en pretender de Mankell algo más que un policial para pasar el rato?

Si ustedes tienen respuestas, soy todo oídos.