Marcelo Figueras

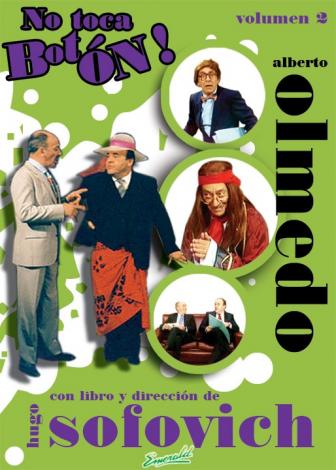

Ayer se cumplieron veinte años de la muerte de Alberto Olmedo. Aunque en la Argentina sigue siendo inmensamente popular, el suyo es un fenómeno que no trascendió nuestras fronteras. Olmedo era una criatura de la televisión, pura y dura. Si bien triunfó en teatro y en numerosas películas, los films que se conservan no alcanzan a mostrar la verdadera dimensión de su talento. Al igual que John Belushi en los Estados Unidos, que brilló cuando protagonizaba Saturday Night Live pero nunca dio con una película que le hiciera justicia, Olmedo sólo parecía encenderse ante las cámaras de televisión. El hecho de haber trabajado como técnico de estudio en el viejo Canal 7 debe haberle dado un dominio impar de las posibilidades del medio. Olmedo no dudaba un instante a la hora de quebrar la cuarta pared y descubrir el tinglado que había más allá de las cámaras, proponiendo al televidente una complicidad hasta entonces inédita. Si hasta la muletilla de Rucucu, uno de sus personajes más memorables, parece más apropiada para esta era de zapping endemoniado que para aquellos tiempos en que ni siquiera existía el control remoto. Rucucu miraba a cámara -nos miraba- y decía con esos ojos llenos de picardía: "¡No toca botón!" Y uno obedecía y se quedaba viéndolo, hasta que Rucucu se despedía y ya no quedaba más que ver.

Uno de los mayores orgullos que conservo de mi etapa de periodista es haberlo reivindicado en las páginas de la revista Humor, a mediados de los 80, cuando para muchos era todavía sinónimo del humor chabacano que había hecho su agosto durante la década de la dictadura. Es verdad que Olmedo había seguido trabajando durante el régimen militar, como tantas otras figuras de la TV. (No sin algunos problemas: una broma discutible, la de fingirse muerto cuando no lo estaba al inicio del programa El chupete, lo malquistó con el almirante Massera. El costado ridículo, o más bien patético, de los amos de la muerte: estuvo fuera del aire dos años, y cuando regresó con su personaje infantil del Capitán Piluso -que me había acompañado en cada merienda durante tantos años de mi infancia-, lo obligaron a quitarse el grado militar, quedando como Piluso a secas, al tiempo que prohibieron a su socio Coquito que vistiese su tradicional traje de marinero.) Pero los grises de su desempeño como ciudadano no podían, ni debían, negar su increíble talento histriónico. Alberto Olmedo intuyó la capacidad interactiva de la televisión mucho antes de que existiera la noción de interacción en los medios electrónicos: su comedia -sus miradas, sus silencios, sus bocadillos- nos incorporaba al juego. Sólo brillaba cuando estaba seguro que estábamos del otro lado, incapaces de tocar botón.

La única forma de certificar su talento es ver los viejos sketches. Por fortuna han empezado a editarse antologías. La mejor forma de homenajearlo que encuentro es poner play al DVD que reúne sketches de uno de sus mejores personajes, Rogelio Roldán (donde lo acompañaba el también talentosísimo Vicente Larrusa), que acabo de comprarme. Y merendar como antaño, mientras le agradezco en silencio tantas horas de alegría, tantas carcajadas, tanta ternura.