Ficha técnica

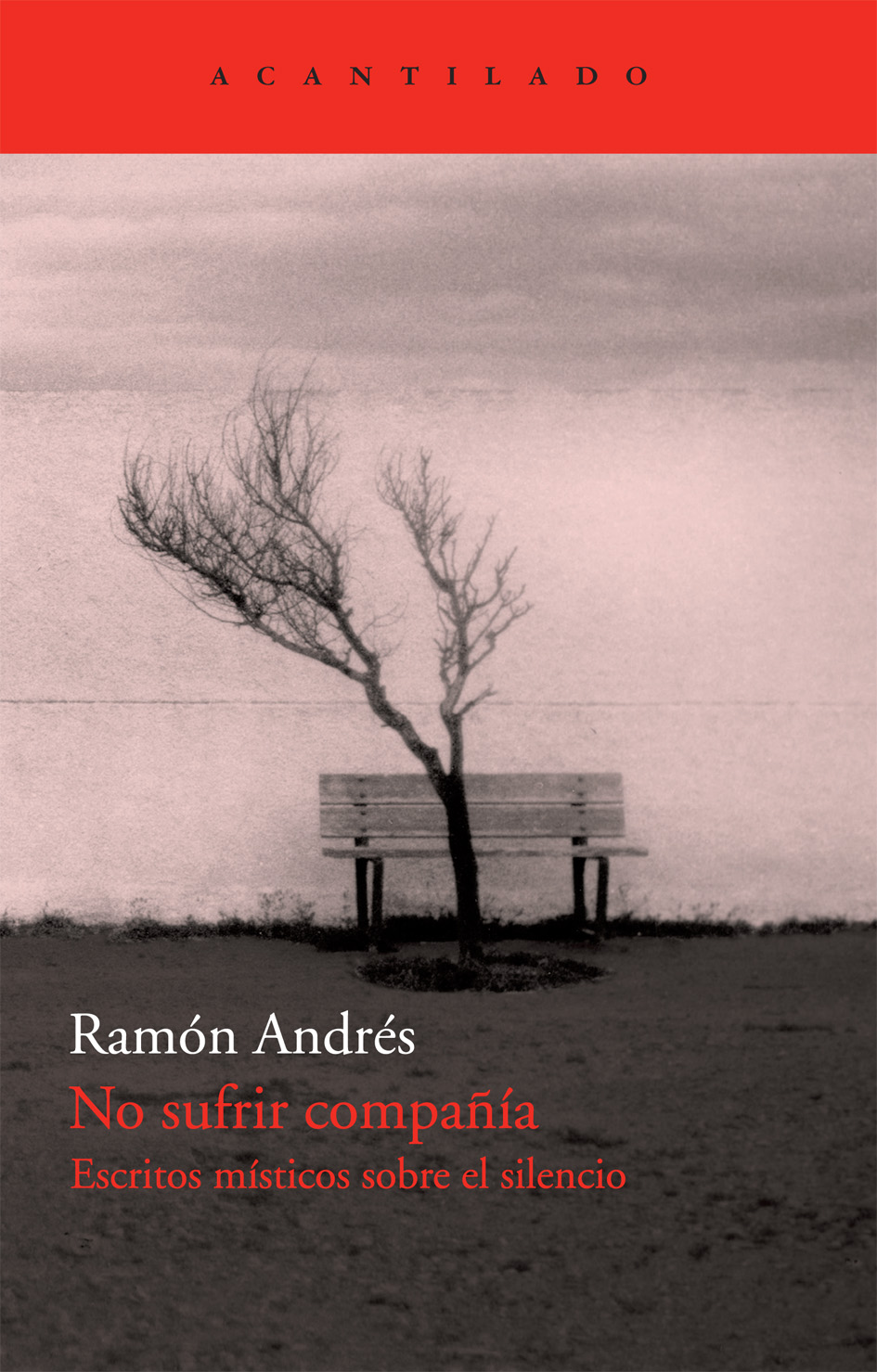

Título: No sufrir compañía. Escritos místicos sobre el silencio | Autor : Ramón Andrés | Editorial: Acantilado | Colección: El Acantilado, 203 | Género: Ensayo | ISBN: 978-84-92649-42-6 | Páginas: 392 | Formato: 13 x 21 cm. | Encuadernación: Rústica cosida | PVP: 24,00 € | Publicación: 12 de Junio 2010

No sufrir compañía

Ramón Andrés

El silencio, que significa algo más que la interrupción de los sonidos o buscar el reverso del lenguaje oral, posee, contradictoriamente, una poderosa dimensión comunicativa y una extraña capacidad para facilitar la entrada en el mundo del espíritu, el pensamiento y las artes. Es, tanto como el habla, una forma de conocimiento, la llave que permite introducirse en la complejidad de la conciencia. Desde el silencio puede analizarse otra perspectiva de la conducta humana, interpretar críticamente la cultura y explicar de un modo sutil y poco habitual toda construcción metafísica. El presente libro, cuyo amplio estudio preliminar recoge el origen y desarrollo de las tradiciones espirituales y filosóficas de Oriente y Occidente, ofrece una cuidada selección de escritos sobre el silencio, obra de los grandes maestros de la mística española de los siglos XVI y XVII, que representaron la cumbre de la literatura espiritual europea.

«Escuchar y no hablar es, acostumbradamente, un ejercicio de sabiduría, de ahí que en el primero de los consejos para «conducirse sabiamente» Epicteto diga: «Para empezar, haya de ordinario silencio, o háblese sólo lo necesario y con brevedad». Persuadidas de la necesidad de retiro, soledad y audición interior, las principales tradiciones espirituales han tenido en el silencio y el apartamiento un mismo caudal. Es admirable que ya entre los egipcios el silencio fuera considerado una condición preceptiva para todo aquel que deseara purificarse.» Ramón Andrés

DE LOS MODOS

DE DECIR EN SILENCIO

por RAMÓN ANDRÉS

I

Hay un silencio que procede del desacuerdo con el mundo, y otro silencio que es el mundo mismo. Tomados en su significado más hondo, ambos constituyen una forma de audición, un fijar el oído a la consciencia para discernir qué nos escinde de cuanto nos rodea, qué nos separa de lo que somos. Este frágil sentido de la unidad, paradójicamente, es el que conforma al individuo, in-dividuus, «indivisible», temeroso ante el hecho de convertirse en cómplice de su propia disolución: el silencio, la no presencia de lenguaje, deja la identidad en vilo. Sin embargo, estar callado, y que las cosas callen, facilita escuchar lo que entendemos por origen, principio, momento anterior al primer giro de la Tierra que nos implicó en el devenir.

Podría pensarse que el silentium es la lógica de la nada, su correspondiente, pero resulta, bien al contrario, un atento «escuchar» en todas direcciones, advertir, lo más desnudamente posible, la voz en la que se ha vaciado cuanto existe. No puede concebirse como una oposición de la palabra ni como una pausa o interrupción del habla, ni tan siquiera como el reverso del ruido ni tomarse como un concepto sinónimo de estaticidad. Es, antes que otra cosa, un estado mental, un mirador que permite captar toda la amplitud de nuestro límite y, sin embargo, no padecerlo como línea última. Estar sosegado en lo limitado es tarea del silencio. No viene a transformar ni a desplazar la realidad, sino a sembrar vacíos en ella, aberturas, espacios en los que cifrar lo que por definición es intangible y que, pese a todo, nos alberga. La máxima confuciana de poseer «la identificación silenciosa de las cosas» es esencial y exacta para comprender qué son el silencio y su escucha.

El silencio que está en su núcleo es aquel que se basta a sí mismo para conseguir que nada tenga una finalidad o explicación. Es lenguaje a punto de intervenir, una espera del nombrar. Está a salvo de lo identificable. Buscar su utilidad es desnaturalizarlo. De él se pide que actúe como un contrapeso del ruido generado por el deseo, el apego y su residuo: la historia. Es razonable, pues, que el silencio sin objeto, el que no agrega ni es definible, haya perdido prestigio y presencia en la modernidad. No es productivo, no es cuantificable, tampoco añade. Una máquina detenida expresa la imposibilidad de su idea, su sinrazón. No ha lugar. Así el silencio, el que «se basta a sí mismo» y que no tiene por qué interpretarse como un equivalente de inmovilidad, sólo está contenido en lo que no depara expectativas, de ahí que con frecuencia se le conceptúe como un estado, un acto-una actitud-, inconveniente, infructuoso.

De las batallas pintadas por el renacentista Paolo Uccello, como llamada violenta a las puertas de la época moderna, se desprende un estrépito análogo al que se alza, creciente, en las crispadas urbes de los expresionistas, en las que apenas hay una esquina del siglo xx que no despida agitación. El pulso de la realidad percibido en ellas nada tiene en común con el impulso de la existencia. Son la metáfora atronadora, la garganta de una sociedad que se siente segura en el fragor y que no cesa de autoproclamarse y de proferir un afán sin cálculo.

Esta necesidad de vivir ensordecido es uno de los síntomas reveladores del miedo. Kierkegaard afirmaba que, de profesar la medicina, remediaría los males del mundo creando el silencio para el hombre. No es extraño que buscara un fármaco de esta índole, atenazado como estaba ante el umbral de un tiempo inigualado en la producción de ruido físico, pero también mental, un clamor al asalto de la apacibilidad acústica y del no anhelo.