Esa visible oscuridad

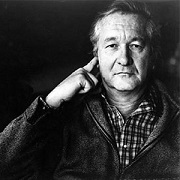

William Styron

La depresión, antes llamada tristeza o melancolía, tan intensa que bloquea el deseo de vivir, es una experiencia mucho más común de lo que parece y que hay que sacar a la luz: ese el cometido del novelista estadounidense William Styron en este texto autobiográfico, publicado originalmente en la revista Vanity Fair en 1989. A los 60 años, tras un largo período de desánimo, dejar el alcohol de golpe y viajar a París a recibir un premio, Styron terminó en el hospital a punto de suicidarse. Sabía que es casi imposible hablar universalmente de los abismos del dolor, pero aquí escribe para que otros puedan comprender, y combatir, la fuerza de la aniquilación. William James, Abraham Lincoln, Albert Camus, Primo Levi, Randall Jarrell, Romain Gary, Jean Seberg, Abbie Hoffmann, son sus guías y amigos en este ensayo de duelo y salvación, que permite ver de frente la oscuridad vedada de la muerte.

«Esa visible oscuridad es más que un libro; es una confesión. El abrazo de un amigo a quien ya no le interesa esconderse, una epifanía sutil, un puente sólido y seguro. Está lleno de análisis psiquiátricos y farmacéuticos, pero lo impactante es que termina apostando por los caminos de salvación más simples: el amor, la amistad, el apoyo, el perdón».

Alberto Fuguet «La generosidad, la lealtad, el humor, la autoconciencia, el compromiso con la literatura, la apertura mental, la honestidad para hablar de las cosas que lo marcaron: esas son las cualidades de William Styron, como amigo y como escritor». Philip Roth

I

Fue en París, en un frío anochecer de fines de octubre de 1985, cuando por primera vez tuve conciencia plena de que la lucha contra el desorden de mi mente – lucha en la que llevaba ya empleado varios meses – podía tener un desenlace fatal. Llegó el momento de la revelación cuando el automóvil en el que viajaba tomó por una calle de lluvía, no lejos de los Campos Elíseos, y se deslizó junto a un rótulo de neón de desvaído desplandor que anunciaba el hotel Washington. Hacía casi treinta y cinco años que no veía ese hotel, desde la primavera de 1952, cuando durante varias noches se convirtió en mi primer alojamiento parisiense. En los meses iniciales de mi Wanderjahr, había bajado a París en tren desde Copenhague, y vine a parar al hotel Washington por obra de un agente de viajes neoyorquino. En ese tiempo el hotel era una de esas de las muchas hospederías húmedas y feas destinadas a turistas, principalmente norteamericanos de recursos modestos, quienes, si eran como yo – tropezando, nerviosos, por primera vez con el francés y sus extravagancias -, siempre recordarían cómo el exótico bidé, sólidamente emplazado en el grisáceo dormitorio, junto con el cuarto de aseo, allá en el extremo del pasillo mal alumbrado, definían virtualmente el abismo que separan las culturas gala y anglosajona.