Ficha técnica

Tíutlo: Descolonizar la mente. La política lingüística de la literatura africana | Autor: Ngugi wa Thiong’o | Traducción: Marta Sofía López Rodríguez | Editorial: DEBOLSILLO | Colección: Contemporanea| Formato: Bolsillo | Medidas: 125 X 190 mm | Páginas: 192 | ISBN: 9788490626535 | Precio: 9,95 euros | Ebook: 7,99 euros

Descolonizar la mente

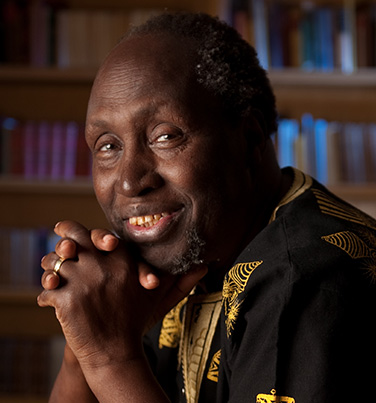

Ngugi wa Thiong'o

Descolonizar la mente es una referencia ineludible en el debate lingüístico que tiene lugar en el marco de los estudios poscoloniales. Reúne cuatro conferencias que el autor realizó entre 1981 y 1985, cuyo hilo conductor no es solo una reflexión sobre el papel de la lengua en la construcción de la identidad nacional, cultural, social e histórica, y su función en la descolonización, sino también sobre los acontecimientos vitales que han contribuido a elaborar el pensamiento del autor.

En última instancia, Ngugi wa Thiong’o -escritor, pensador, humanista y exiliado- concibe este libro como una declaración de intenciones: en la medida en que la lengua materna es un aspecto crucial de la propia identidad, cree necesario despedirse del inglés y utilizar el kikuyu como su principal lengua de creación literaria.

La presente edición contiene un prólogo de Marta Sofía López Rodríguez, reputada especialista en literatura africana y estudios postcoloniales.

La crítica ha dicho…

«Un clásico controvertido.» Gayatri Spivak

«Ngugi es el escritor africano más célebre. Ofrece ni más ni menos que un nuevo camino para la literatura africana.» British Book News

«En la cima de sus logros como artista de gran imaginación, la decisión del autor keniano de escribir en kikuyu es realmente valiente.» The Guardian

1. LA LENGUA DE LA LITERATURA AFRICANA

1. «Las lenguas europeas se hicieron tan importantes para los africanos que estos llegaron a definir su propia identidad en buena medida en función de ellas. Los africanos empezaron a definirse entre sí como francófonos o anglófonos. El propio continente llegó a definirse en términos de estados anglófonos, francófonos o hablantes de árabe.» Ali A. Mazrui, Africa’s International Relations, Londres, 1977, p. 92.

El árabe realmente no entra en esta categoría. Por ejemplo, en vez de estados hablantes de árabe, Mazrui debería haber hablado de estados lusófonos. El árabe ya es una lengua africana, a menos que queramos excluir a todas las poblaciones indígenas del norte de África, Egipto o Sudán de la categoría de africanos.

Y, como suele ocurrir con Mazrui, sus inteligentes descripciones, observaciones y comparaciones sobre las realidades del África contemporánea en la medida en que están afectadas por Europa se encuentran, desgraciadamente, a menudo contaminadas por la aprobación o por una sensación de inevitabilidad irreversible.

2. El congreso fue organizado por la Sociedad para la Libertad Cultural, una organización anticomunista con sede en París pero inspirada y financiada por Estados Unidos. Más tarde se supo que, de hecho, estaba financiada por la CIA. Esto demuestra cómo ciertas tendencias en nuestras opciones culturales, políticas y económicas pueden ser planificadas desde los centros metropolitanos del imperialismo.

3. Este es un argumento que a menudo emplean los portavoces del colonialismo. Compárese el comentario de Mphahlele con el de Geoffrey Moorhouse en Manchester Guardian Weekly, 15 de julio de 1964, citado por Ali A. Mazrui y Michael Tidy en su obra Nationalism and New States in Africa, Londres, 1984: «En ambos extremos de África, y especialmente en Nigeria y en Ghana, en Uganda y en Kenia, la expansión de la educación ha redundado en una creciente demanda del inglés en los niveles primarios del sistema educativo. Lo más llamativo es que el inglés no ha sido rechazado como un símbolo del colonialismo; más bien ha sido adoptado como un lenguaje políticamente neutro que trasciende los reproches de tribalismo. También es una propuesta más atractiva en África que en la India o en Malasia, porque comparativamente pocos africanos están completamente alfabetizados en las lenguas vernáculas o incluso en las lenguas de comunicación regionales, como el hausa o el swahili, que hablan millones de personas pero que solamente unos miles leen y escriben» [las cursivas son mías].

¿Está Moorhouse diciéndonos que el inglés es políticamente neutral vis a vis en la confrontación de África con el neocolonialismo? ¿Nos está diciendo que en 1964 había más africanos alfabetizados en inglés que en las lenguas africanas? ¿Que los africanos no serían capaces, si ese fuera el caso, de ser alfabetizados en sus propias lenguas nacionales o regionales? ¿Está de verdad Moorhouse cortándoles la lengua a los africanos?

4. El título en inglés es Tales of Amadou Koumba, publicado por Oxford University Press. La traducción de este pasaje en concreto, procedente de la edición parisina de Présence Africaine, la hizo para mí el doctor Bachir Diagne en Bayreuth.

5. Este ensayo está incluido en la colección de artículos de Achebe Morning Yet on Creation Day, Londres, 1975.