Ficha técnica

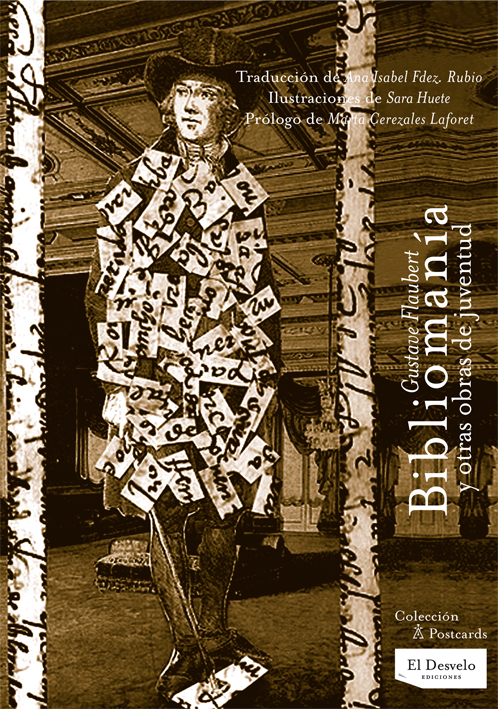

Título: Bibliomanía y otras obras de juventud | Autor: Gustave Flaubert | Traducción: Ana Isabel Fernández Rubio | Ilustraciones: Sara Huete | Editorial: El Desvelo | Página: 160 | Tamaño: 190 x 135 mm | Encuadernación: Rústica | Precio: 16 euros |

Bibliomanía y otras obras de juventud

Gustave Flaubert

Bibliomanía y otras obras de juventud, incluye cuatro nouvelles que Flaubert escribió cuando tenía entre 15 y 16 años, cuatro prodigios de fantasía y potencia verbal. Flaubert, con15 años, escribió Bibliomanía, la historia truculenta de un librero de Barcelona que, obsesionado por los libros, no duda en llegar hasta el crimen. Los otros tres relatos de juventud que fueron escritos no mucho más tarde ‒Un perfume para oler o Los acróbatas, Sueño infernal y Quidquid volueris‒ no fueron publicados hasta después de su muerte y estaban inéditos en español.

El Desvelo Ediciones recupera estos tres relatos postergados y vuelve a traducir Bibliomanía, ofreciendo un conjunto sorprendente en donde queda de manifiesto la querencia inicial (y clandestinamente oculta en su madurez) de Flaubert por la narración de corte fantástico, su aguda capacidad de observación de la condición humana y, sobre todo, la decisión firme de dedicar su vida a la escritura.Un perfume para oler o Los acróbatas es un cuento de saltimbanquis en el que una mujer fea y buena es despreciada por su esposo. Sueño infernal, cuento fantástico que narra la historia de un hombre que no tiene alma y las tentaciones del demonio. Y Quidquid volueris, tributo literario a un ser, hijo de una mujer y un mono, al que la desesperación conduce al crimen.

La obra, publicada en la colección Postcards ‒en la que ya han visto la luz relatos de Asselineau y Baudelaire‒ , ha sido traducida por Ana Isabel Fernández Rubio e ilustrada por Sara Huete y cuenta con un prólogo de Marta Cerezales Laforet. Se presentará en Santander el 3 de diciembre en el Ateneo.

Bibliomanía

Cuento

En una calle de Barcelona, estrecha y sin sol, vivía, hace poco tiempo, uno de esos hombres de aspecto pálido, sin brillo en los ojos, vacío, uno de esos seres satánicos y extraños, como los que Hoffmann desenterraba en sus sueños.

Era Giacomo el librero; tenía treinta años, y ya aparentaba viejo y gastado. Era alto, pero encorvado como un anciano; su cabello era largo, pero blanco; sus manos eran fuertes y nerviosas, pero resecas y cubiertas de arrugas; su traje era miserable y desigual; tenía un aire patoso y avergonzado, su rostro era pálido, triste, feo, e incluso insignificante. Rara vez se le veía en las calles, excepto los días en que se subastaban libros raros y curiosos. Entonces, ya no era el mismo hombre indolente y ridículo. Sus ojos se animaban, corría, caminaba, pataleaba; apenas podía contener su alegría, sus inquietudes, sus angustias y sus dolores. Regresaba a su casa jadeante, sin aliento. Tomaba el preciado libro, lo acariciaba con su mirada, lo contemplaba y lo amaba, como un avaro a su tesoro, un padre a su hija, un rey a su corona.

Este hombre nunca había hablado con nadie, a excepción de los libreros y anticuarios. Era taciturno y soñador, oscuro y triste; sólo tenía una idea, un amor, una pasión: los libros. Y ese amor, esa pasión le ardía dentro, consumía sus días, devoraba su existencia.

A menudo, por la noche, los vecinos veían, a través de las ventanas del librero, una luz vacilante, luego avanzaba, se alejaba, subía, y algunas veces se extinguía. Entonces oían llamar a su puerta, y era Giacomo que venía a encender de nuevo la vela que una hoja había apagado.

Esas noches febriles y ardientes, las pasaba entre sus libros; corría por sus almacenes, vagaba extasiado y encantado por las galerías de su biblioteca, luego se detenía, con el cabello alborotado, los ojos fijos y brillantes. Sus manos temblaban al tocar la madera de los estantes; estaban calientes y húmedas. Cogía un libro, pasaba las páginas, palpaba el papel, examinaba los dorados, la cubierta, las letras, la tinta, los pliegues, y el arreglo de los diseños de la palabra fin. Después lo cambiaba de sitio, lo depositaba en un estante más elevado, y se quedaba durante horas mirando el título y la forma.

A continuación iba hacia sus manuscritos, que eran sus preferidos; cogía uno, el más antiguo, el más gastado, el más sucio; miraba el pergamino con amor y felicidad; sentía el polvo santo y venerable; luego las ventanas de su nariz se inflaban de alegría y orgullo, y una sonrisa aparecía en sus labios.

¡Oh! Este hombre era feliz; feliz en medio de toda esa ciencia, aunque apenas comprendía el alcance moral y el valor literario; era feliz en medio de todos esos libros, paseaba sus ojos sobre las letras doradas, sobre las páginas usadas, sobre el pergamino manchado. Amaba la ciencia como un ciego ama el día.