Marta Rebón

De entre todas las profesiones con las que se puede compaginar la de escritor, la de médico, en cualquiera de sus especialidades, está aureolada de un prestigio particular. Alguien que se enfrenta a lo más íntimo de la vida sin máscaras, que acompaña a un paciente al irse para siempre o al recuperarse de una convalecencia goza de un mirador desde donde se ve toda la condición humana, como explicó W. Carlos Williams en Los relatos de médicos (Fulgencio Pimentel). Para crear personajes de carne y hueso, hay que insuflarles vida, componer su historial, explorar sus heridas. Cuando se escribe con profundidad, se dice que se empuña, en lugar de la pluma, un bisturí, o que se tiene un ojo clínico. Escribir un relato y diagnosticar a un paciente requieren un esfuerzo de imaginación y empatía. Pensemos en Lobo Antunes, Bulgákov, Céline, El Saadawi, Stanisław Lem o Baroja. Y en la cumbre: Chéjov. Incluyan ahora en la lista a Maxim Ósipov (Moscú, 1963), si no lo hicieron ya con El grito del ave doméstica (Club Editor).

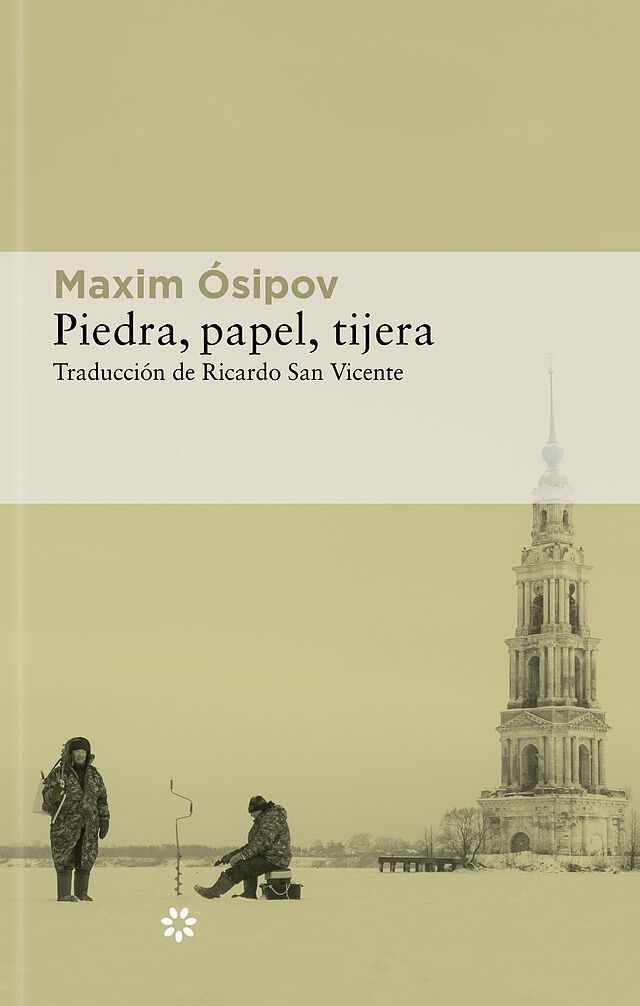

Se habla y se escribe mucho de Rusia, pero tal vez el árbol «Putin» no nos esté dejando ver el bosque, y así los rusos de a pie —como en tiempos zaristas o en la Guerra fría— continúan siendo entes abstractos y misteriosos. Para remediarlo, tenemos a Ósipov, cardiólogo en un hospital de Tarusa, a un centenar de kilómetros de la capital: la distancia mínima a la que podían acercarse, en un pasado no tan remoto, ex convictos del Gulag y otros «indeseables». Allí empieza eso que moscovitas y petersburgueses llaman glush o glubinka (lugares perdidos, remotos, desiertos), y para el autor es un punto de observación privilegiado tanto del leviatán estatal como de los destinos de gente anónima. Los diez relatos reunidos en Piedra, papel, tijeras —firmados entre 2009 y 2017 y con una complejidad estructural más próxima a la novela—, son una radiografía contemporánea del mayor país del mundo. Y suscitan la actitud con la que uno espera unos resultados médicos en una consulta; esto es, la crudeza que arrojan los síntomas, pero también un hilo de esperanza. Mal asunto sería recurrir a un médico pesimista. Ósipov se encuentra en un punto medio entre la exposición de la verdad sin paliativos de Flaubert y el arte como consuelo de George Sand.

La honestidad literaria de Ósipov pasa por escribir de lo que conoce bien. En sus relatos hay música, enfermedades, artes escénicas, absurdidad, violencia, burocracia, nostalgia, racismo, mezquindad humana alternada con bondad ciega, y el arte y su razón de ser. Parecería que no hay cabida para el análisis político, pero sí lo hay, y mucho, tanto si trata el Alzheimer de una anciana («Buena gente») como las relaciones de poder entre clases sociales («Un hombre del Renacimiento») o los trapicheos provinciales (en el cuento que da título al conjunto, «Piedra, papel, tijera», ese juego infantil en el que nadie sale ganador a la larga). Parte del interés del autor es que pertenece a una generación a caballo entre dos mundos —el soviético y analógico contra el neoliberal y digital— y es capaz de ser crítico con ambos. Aunque, como escritor (según Chéjov), su tarea no sea resolver problemas —eso se reserva para la práctica médica—, sino plantearlos de la manera correcta.

Los relatos de Ósipov no son un festival de alegría, es cierto, y en eso recuerdan a la filmografía de su coetáneo Andréi Zviáguintsev. Suerte, menos mal, del humor que los atraviesa —heredero de Gógol y Dovlátov—, del diálogo perspicaz con la tradición literaria —Dostoievski, Lérmontov, Platónov, Pushkin— y de ciertos toques poéticos. Como, por ejemplo, el significado de unos guijarros de playa en «Cape Cod», en que se cose un arco temporal intergeneracional con la guerra y la emigración de fondo. Tanto en el microcosmos eminentemente ruso («Cual ola de mar», «El Complejo», «Fantasía») como en las veces que hace cruzar fronteras a sus personajes («El amigo polaco», «En el Spree», «Sventa»), Ósipov nos regala retratos de compatriotas de ficción tan reales y universales, tan atrapados en sus circunstancias y fragilidades, que llegamos a sentir sus destinos. Por algo así Dovlátov afirmaba que el mayor disgusto de su vida había sido la muerte de Anna Karénina.