Marcelo Figueras

Escribir hoy un policial hispanoamericano no debería ser difícil. Al mejor estilo de la narrativa negra americana, el crimen en cuestión debería revelar cuán profunda es la corrupción no sólo del criminal, sino de la sociedad que lo ha criado y formado, dado que este criminal, tal como ya hemos dicho, no es la excepción al sistema sino su medida, su norma. (Esta es una de las explicaciones de la popularidad de las historias de asesinos seriales en USA: el asesino serial, considerado un psicótico, un enajenado, es la única clase de criminal que permite conservar la ilusión de que el sistema está bien y de que lo único reprobable es su excepción, la manzana podrida.) Sólo que en el caso del policial hispanoamericano debería estar garantizado el unhappy ending, un final que no podría sino ser infeliz al menos en lo social, en lo institucional, aunque pudiese reservarse alguna satisfacción personal para el (los) protagonista(s). Entre nosotros el crimen paga, eso está claro. La única garantía de que conservaremos la dignidad no pasa lamentablemente por la obtención de justicia objetiva -juicio, condena y esas cosas-, sino por nuestra negativa a ser cómplices de lo ocurrido, a participar de la cadena de pagos con que el sistema premia a los que contribuyen a su perpetuación.

En cualquiera de nuestros países abundan los casos reales que podrían servir de excusa a un relato así. Financistas que se ‘ahorcan’ y traficantes de armas que se ‘suicidan’, magnicidios, secuestros, abuso infantil a manos de sacerdotes, adulteración de medicinas al mejor estilo de El tercer hombre, niñitas que desaparecen en medio de un frenesí mediático, atentados atribuidos a organizaciones equivocadas, sobornos en el Senado… Lo más difícil, el desafío más grande, pasa por la invención de un personaje recurrente, el protagonista de una serie al estilo Holmes, Wallander o Montalbano. Dado que un investigador a la usanza convencional es prácticamente inviable, ¿qué clase de personaje podría atravesar todos estos fuegos sin quemarse? Se me ocurren dos pistas al respecto.

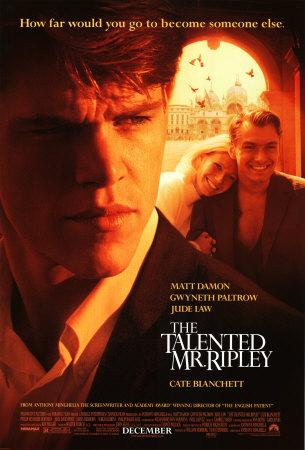

La primera pasa por la serie de Ripley creada por Patricia Highsmith. Lejos de ser un detective, Ripley es un estafador y un asesino. Highsmith invierte el esquema, adecuándolo a la sociedad que le tocó en suerte: la norma no está representada por el hombre que valora y preserva la ley, sino por aquel que la vulnera. Lo que nos seduce no es la búsqueda de la verdad, sino los esfuerzos de Ripley por no ser atrapado. Tom Ripley es un espejo oscuro, en la medida en que hace aquello que todos nosotros soñamos hacer alguna vez sin terminar de atrevernos: mentir, llegar a extremos con tal de guardar secretos, quitarnos de encima a aquellos que nos perjudican, enriquecernos sin trabajar en el sentido convencional, huir permanentemente de la necesidad de autocriticarnos, de asumir quiénes somos en realidad. Highsmith invirtió por completo el esquema habitual del policial, colocando al villano en el sitial narrativo que suele dedicarse al héroe, al detective. Al hacerlo, le devolvió al género su capacidad de hablar sobre el mundo que nos tocó en suerte -y por ende, renovó su capacidad de transformarlo.

La primera pasa por la serie de Ripley creada por Patricia Highsmith. Lejos de ser un detective, Ripley es un estafador y un asesino. Highsmith invierte el esquema, adecuándolo a la sociedad que le tocó en suerte: la norma no está representada por el hombre que valora y preserva la ley, sino por aquel que la vulnera. Lo que nos seduce no es la búsqueda de la verdad, sino los esfuerzos de Ripley por no ser atrapado. Tom Ripley es un espejo oscuro, en la medida en que hace aquello que todos nosotros soñamos hacer alguna vez sin terminar de atrevernos: mentir, llegar a extremos con tal de guardar secretos, quitarnos de encima a aquellos que nos perjudican, enriquecernos sin trabajar en el sentido convencional, huir permanentemente de la necesidad de autocriticarnos, de asumir quiénes somos en realidad. Highsmith invirtió por completo el esquema habitual del policial, colocando al villano en el sitial narrativo que suele dedicarse al héroe, al detective. Al hacerlo, le devolvió al género su capacidad de hablar sobre el mundo que nos tocó en suerte -y por ende, renovó su capacidad de transformarlo.

La otra pista remite a los orígenes del género. El Auguste Dupin de Edgar Allan Poe no era un investigador en el sentido convencional, porque por entonces no existía nada parecido. (Ahora tampoco, aunque por motivos que hemos sobrevolado en los últimos días.) En esencia era un intelectual, lo que Ricardo Piglia define como un lector. Sin experiencia policial ni técnica alguna, lo que Dupin entendía era la esencia del asunto: que un crimen irresuelto es igual a una historia incompleta, y que aquel que se dispone a cerrarla debe enfrentarse a un texto abigarrado y confuso (sobreescrito en algunos párrafos, lleno de blancos en algunas páginas) para separar paja de trigo y quedarse con la versión del relato que contenga más puntos de contacto con la verdad objetiva -es decir, aquel relato que contenga la realidad.

Para decirlo de otro modo: aquel que se propone arribar a la verdad debe ser un experto en narrativa, para no dejarse engañar por las versiones inconducentes de la misma historia (los testimonios, lo que las pistas parecen probar) y llegar en cambio a su expresión más simple e inapelable. En este sentido las historias estilo C.S.I. representan un retroceso, en tanto apuestan a que la ciencia llenará los vacíos que el criterio humano se niega hoy a llenar: una suerte de positivismo a destiempo, dado que las pruebas científicas deben ser evaluadas por un juez y un jurado que siguen siendo pasibles de ser engañados, o en el peor caso corrompidos. Lo que marcaría la diferencia, en todo caso, sería la voluntad de un hombre de contar la historia adecuada, a pesar de vivir en un mundo en que nadie quiere escucharlo -porque no le conviene.

Umm. Intuyo un policial en mi futuro…