Marcelo Figueras

El último recuerdo que tengo de mi madre viva -he buscado otros desesperadamente, sin mayor suerte- es terrible. Para entonces ya era una enferma terminal, postrada en la cama con un pañuelo que disimulaba la calvicie propiciada por los rayos. Y yo que estaba de pie, fuera del rectángulo que acogía a los somnolientos y a los moribundos, no tuve mejor idea que pelearme con ella.

La causa de la discusión fue nimia. (Todo es nimio, en la vecindad de la muerte.) Yo le había conseguido a mi hermano menor una oportunidad de trabajo. Pero mi madre no quería que mi hermano la aceptase.  Temía que de hacerlo se ganase las malas compañías que, imaginaba, por aquel entonces me rodeaban a mí, que trabajaba de periodista metido en el mundillo del rock. Supongo que la proximidad de tanto músico rebelde -el por aquel entonces surgente Fito Páez había comido milanesas en la casa familiar, y vivido por breve temporada en mi apartamento- sugirió a mi madre que yo había entrado en una espiral oscura, de la que quería preservar a mi hermano. Presunción que me ofendió profundamente, al punto de instarme a levantarle la voz a una persona postrada que, si no recuerdo mal, por única vez en su vida encajó mis gritos sin retrucarlos.

Temía que de hacerlo se ganase las malas compañías que, imaginaba, por aquel entonces me rodeaban a mí, que trabajaba de periodista metido en el mundillo del rock. Supongo que la proximidad de tanto músico rebelde -el por aquel entonces surgente Fito Páez había comido milanesas en la casa familiar, y vivido por breve temporada en mi apartamento- sugirió a mi madre que yo había entrado en una espiral oscura, de la que quería preservar a mi hermano. Presunción que me ofendió profundamente, al punto de instarme a levantarle la voz a una persona postrada que, si no recuerdo mal, por única vez en su vida encajó mis gritos sin retrucarlos.

El contexto de la discusión lo resignifica todo. Yo acababa de separarme de mi mujer, novia desde la más incipiente adolescencia. Mi primera hija tenía pocos meses de vida. La ruptura que propicié le rompió el corazón a mi mujer, privó a mi hija del contacto cotidiano con su padre y sumió a los nuestros -amigos y familia- en el más profundo y desconcertante dolor. (Algún tiempo después mi padre profirió un exabrupto que hoy desconocería, responsabilizándome además por aquel cáncer.) Mi madre creía que yo había empezado a drogarme, o al menos eso supongo: que atribuía mi conducta al efecto de las drogas, culpabilizándolas por ese hijo desconocido al que ya -de manera definitiva, por obra de la muerte- no podría alcanzar; debe haber aspirado a preservar a su hijo más pequeño del mismo desastre. Creo que le grité que no me drogaba, pero de manera poco convincente: porque no estaba seguro de que fuese a creerme -ojalá pudiese haber atribuido mis decisiones a las drogas, hice lo que hice motivado por algo mucho más adictivo: por amor- y porque me preguntaba si no era mejor que persistiese en el error de creerme una víctima, preservando así al menos parte de la imagen idílica que hasta entonces había tenido de mí.

Por más que rebusco, no conservo un recuerdo ulterior más allá del de su lecho de muerte en el Hospital Italiano, al que llegué cuando ya era demasiado tarde. Al entierro acudí solo. La mujer de la que me había enamorado no quiso acompañarme, arguyendo que esas ceremonias le disgustaban.

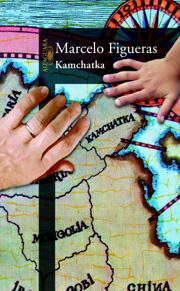

No pregunten por qué les cuento esta historia. Supongo que por estas cuestiones de los trucos de la memoria. Días atrás conversaba con un escritor amigo, cuya madre también murió muy joven y de cáncer de pulmón (no menciono su nombre para preservar el pudor con el que manejó esa información), y entendí que el de los gritos que propiné a mi madre era el último recuerdo suyo que tenía.  Hay gente que cree que el oficio de escritor ofrece a sus practicantes la posibilidad de expresar lo que les ocurre. Ignora que semejante posibilidad es precisamente lo que nos compele a escapar de lo que sentimos. Verter nuestros dolores y sentimientos en el contexto de una historia suele sernos tan difícil como parir por una oreja. Con mucha suerte, mucho tiempo y mucho oficio, logramos exorcizar tan sólo una parte de lo vivido. Yo tardé muchos años en escribir Kamchatka, y ya la había terminado cuando comprendí que, además de una novela, había concebido un artilugio para reencontrarme con mi madre y decirle el adiós que había quedado guardado en mi garganta. Esa es una de las razones por las cuales, habiendo cruzado el Rubicón de tanto dolor, le estoy muy agradecido a mi oficio.

Hay gente que cree que el oficio de escritor ofrece a sus practicantes la posibilidad de expresar lo que les ocurre. Ignora que semejante posibilidad es precisamente lo que nos compele a escapar de lo que sentimos. Verter nuestros dolores y sentimientos en el contexto de una historia suele sernos tan difícil como parir por una oreja. Con mucha suerte, mucho tiempo y mucho oficio, logramos exorcizar tan sólo una parte de lo vivido. Yo tardé muchos años en escribir Kamchatka, y ya la había terminado cuando comprendí que, además de una novela, había concebido un artilugio para reencontrarme con mi madre y decirle el adiós que había quedado guardado en mi garganta. Esa es una de las razones por las cuales, habiendo cruzado el Rubicón de tanto dolor, le estoy muy agradecido a mi oficio.