Marcelo Figueras

The Pillowman me llenó de curiosidad desde que leí en el New York Times la crítica de la versión de Broadway, con Billy Crudup en el papel de Katurian. Ya había registrado comentarios interesantes respecto de su autor, Martin McDonagh, debidos a sus obras anteriores (la trilogía de Leenane, y también The Lieutenant of Inishmore), haciéndome la debida anotación mental para echarle un vistazo apenas pudiese: irlandés, con debilidad por las historias violentas y llenas de humor negro, McDonagh jugaba en el patio central de mis intereses estéticos.

Hace pocos meses me compré en Londres la edición en libro de The Pillowman. La leí de un tirón. Me dejó un sabor agridulce. Eso ocurre muchas veces cuando uno se crea demasiadas expectativas en torno de una obra. Suele ocurrir que esa obra -libro, película, drama teatral- no sea exactamente lo que uno se imaginó que sería. El único problema grave, en todo caso, ocurre cuando la obra en cuestión no es lo que uno esperaba, pero tampoco es ninguna otra cosa válida o interesante. Ese no fue el caso de The Pillowman. Pero sólo terminé de entenderlo anoche, viendo en Buenos Aires la puesta de Enrique Federman producida por Daniel Grinbank.

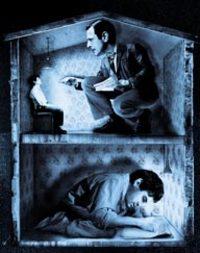

El atractivo de The Pillowman ya me había quedado claro desde aquella crítica en el Times. Katurian -allí Billy Crudup, aquí Pablo Echarri- es un escritor de cuentos terribles, casi inédito (tan sólo le han publicado una historia, en un medio gráfico de oposición al régimen), que es detenido por la policía cuando alguien empieza a imitar sus relatos oscuros en la vida real. McDonagh ubica la obra en un tiempo y en un país indeterminado, pero la recurrencia a nombres de origen eslavo (Katurian, Tupolski, Michal) sugiere Europa Central, y la omnipresencia de un Estado dictatorial recuerda los años de la dominación soviética. Pero para cualquier argentino mayor de 30, el escritor sospechado, las fuerzas policiales todopoderosas y su debilidad por la picana eléctrica no pueden sino remitir a nuestra propia experiencia dictatorial -y producir el escalofrío correspondiente.

Leyendo el texto de la obra, sentí la misma inquietud del interrogador Tupolski frente a los cuentos de Katurian: me pregunté de manera incesante cuál era su tema. ¿La cuestión de la libertad de expresión bajo un sistema opresivo? ¿La crítica a una sociedad paternalista que de una manera u otra nos convierte a todos en (ex) niños abusados? ¿Una reflexión sobre la compulsión de todo creador, que privilegia la supervivencia de su obra a cualquier lazo humano? ¿Todo lo anterior a la vez? ¿O era apenas un endeble andamio teatral que McDonagh utilizaba para shockear al espectador -la experiencia de ver Pillowman es fuerte- mientras vierte sus propias, ominosas historias por la boca abierta del público, a la manera del aceite de ricino con que se forzaba a los niños de antaño -por su (presunto) bien?

Leyendo el texto de la obra, sentí la misma inquietud del interrogador Tupolski frente a los cuentos de Katurian: me pregunté de manera incesante cuál era su tema. ¿La cuestión de la libertad de expresión bajo un sistema opresivo? ¿La crítica a una sociedad paternalista que de una manera u otra nos convierte a todos en (ex) niños abusados? ¿Una reflexión sobre la compulsión de todo creador, que privilegia la supervivencia de su obra a cualquier lazo humano? ¿Todo lo anterior a la vez? ¿O era apenas un endeble andamio teatral que McDonagh utilizaba para shockear al espectador -la experiencia de ver Pillowman es fuerte- mientras vierte sus propias, ominosas historias por la boca abierta del público, a la manera del aceite de ricino con que se forzaba a los niños de antaño -por su (presunto) bien?

Viendo en escena la obra de McDonagh, comprendí que esa negativa a dejarse comprender a simple vista y de una sentada, era parte de lo que me seducía. Así como Katurian se resiste a la demanda del policía Tupolski, que espera que sus relatos indiquen, esto es sugieran con trazos gruesos el tema que pretenden abordar, The Pillowman se rehúsa a ser simplificada, desbrozada, predigerida. En un tiempo de comidas y de entretenimientos ready made, no es poco mérito.

Pero entre la trama de temas y preocupaciones que Pillowman despliega, creo haber hecho al fin mi propia lectura. Al menos para mí, The Pillowman es una obra sobre la obsesión creadora. ¿Quién que no sea un artista, y quién que no se considere público devoto -lector, espectador- entenderá que la vida puede obtener el sentido que para tantos es esquivo, si logra cristalizarse en una obra inmortal? Ante la resultante de un cuento, una película o un drama inolvidable, todos los dolores y requiebros de la existencia quedan justificados. Puesto en la disyuntiva de ser preservado del dolor o de obtener una obra maestra, todo artista que se precie elegiría el combo agridulce: el dolor y la gloria, por supuesto. Del mismo modo, ninguno de nosotros como espectadores o lectores elegiría convertir a Malcolm Lowry en un señor feliz al precio de perdernos Bajo el volcán; no señor, queremos que los artistas sigan sufriendo siempre y cuando la compresión de ese dolor arranque un diamante del carbón original.

No es casual que yo haya comprendido esto tan sólo viendo a los actores en vivo: Carlos Santamaría como Tupolski, Vando Villamil como Ariel, Carlos Belloso como Michal, el hermano retardado de Tupolski. (En una composición luminosa, Belloso vuelve cierto aquello de la verdad más profunda se encuentra a menudo en los labios del idiota.) Pero ante todo, lo comprendí experimentando el increíble desgaste físico y emocional de Pablo Echarri en escena. Al verlo prodigarse de ese modo (volviéndose irreconocible, casi ratonil, tan distinto del Echarri habitual como Gregorio Samsa del insecto en que se transformó un día), entendí que Katurian elegiría sin duda padecerlo todo otra vez -del mismo modo en que el actor teatral lo hace cada noche, dicho sea de paso- si le asegurasen que sus cuentos vivirían para siempre.

¿No es ese el pacto que suscribiríamos todos, de molestarse alguien en presentarnos el contrato?