National Cancer Institute

Joana Bonet

No suelo mirar casi nunca la pantalla del ecógrafo en las revisiones anuales, pero esta vez me encaré con el monitor, transgrediendo la aprensión. Y ahí estaba, engreída y ostentosa, una mancha. “¡Cuánto hacemos en la vida por no mancharnos!”, pensé mientras oía las palabras punción y aguja gorda como si llevara tapones en los oídos. Al salir a la calle, las aceras parecían nubes. Lo urgente se diluía ante la palabra mancha , que colonizaba todos los rincones del pensamiento.

La incertidumbre no solo desplegaba sus plumas negras, sino también las misteriosas, ese algo nuevo por vivir. “¿Cómo estás?”, me preguntó mi médico, dos días antes de tener los resultados. “Aterrizando en un nuevo planeta”, le respondí. El mundo seguía encendiendo las luces de sus escaparates, los jóvenes se sentaban en el parque, una anciana con collar de perlas compraba apio a mi lado.

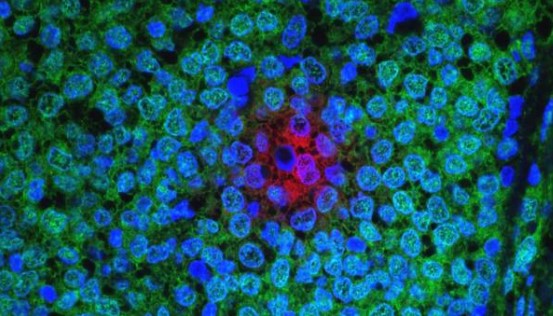

Y ahí estábamos nosotras, casi 300.000 personas al año, andando con nuestro negro diagnóstico. Cómo vas a dejar de oír el rumor de la chiquillada en del patio de colegio, untado del aroma del puchero de las cocinas, después de saber que tienes un adenocarcinoma de mama. ¿Cuál será tu último café, mientras el sol te deslumbra y el día no promete igual para todos?

Esas ideas se plantan en quienes reciben como diagnóstico esa palabra alarmante, vecina de la muerte aunque ocurra en un 66% de los casos. Enseguida releí a Anatole Broyard, Ebrio de enfermedad, uno de los mis libros preferidos –que me recomendó Juanjo Millás–. En su prólogo, Oliver Sacks subraya que el ser humano, cuando enferma, necesita convertirse en narrador, fraguar un relato de su enfermedad. Porque dentro de cada paciente hay un poeta que intenta salir. Y para ello necesitas un médico que sepa llegar a tu carácter.

En el planeta cáncer, cada pequeña noticia que desmiente un mal mayor es una victoria. Así me lo advirtió Miquel H. Bronchud. No comprendía cómo podían felicitarme tanto: “Qué maravilla de anatomía patológica”. “Luminal A, de los más curables”. El lenguaje cambiaba de bando, y amortiguaba un campo semántico grave con palabras felices.

Una de las mejores medicinas me la administró Antonio de Lacy, mientras aguardaba los resultados del PET-TAC Full Body, una prueba de terror para descartar metástasis. Lacy cogió un folio blanco y escribió en mayúsculas la palabra NO. Me agarré al papel junto a la medalla de la Milagrosa, y me puse a observar detenidamente los lugares por donde respira el dolor. Lo olí muy de cerca en las salas de espera oncológicas; allí nadie habla. Miradas bajas, calvicies brillantes, pañuelos incómodos cubriendo la cicatriz de la química. En los boxes, donde te preparan para las pruebas nucleares, no se puede leer ni mirar el teléfono. ¡Si al menos sonara Bach!

“Me fui del Vall d’Hebron porque dejé de coger las manos de los pacientes. Un día, una mujer ingresada quería verme. Estaba muy malita, pero yo tenía un zoom. Al día siguiente murió. No me lo perdoné. Había perdido la esencia de la medicina. Se premia al que publica y se olvida al buen médico”, me confiesa mi oncólogo Javier Cortés, que me coge la mano con su piel áspera, pues la psoriasis ha sido su manera inconsciente de procesar el dolor.

Son legión quienes luchan para humanizar la medicina y quitarle el estigma al cáncer. Pero urgen creatividad y medios. Porque una vez sales del planeta, la vida cambia de relieve, incluso de tamaño. Has sentido el aliento de lo finito, y ello te hace imparable.