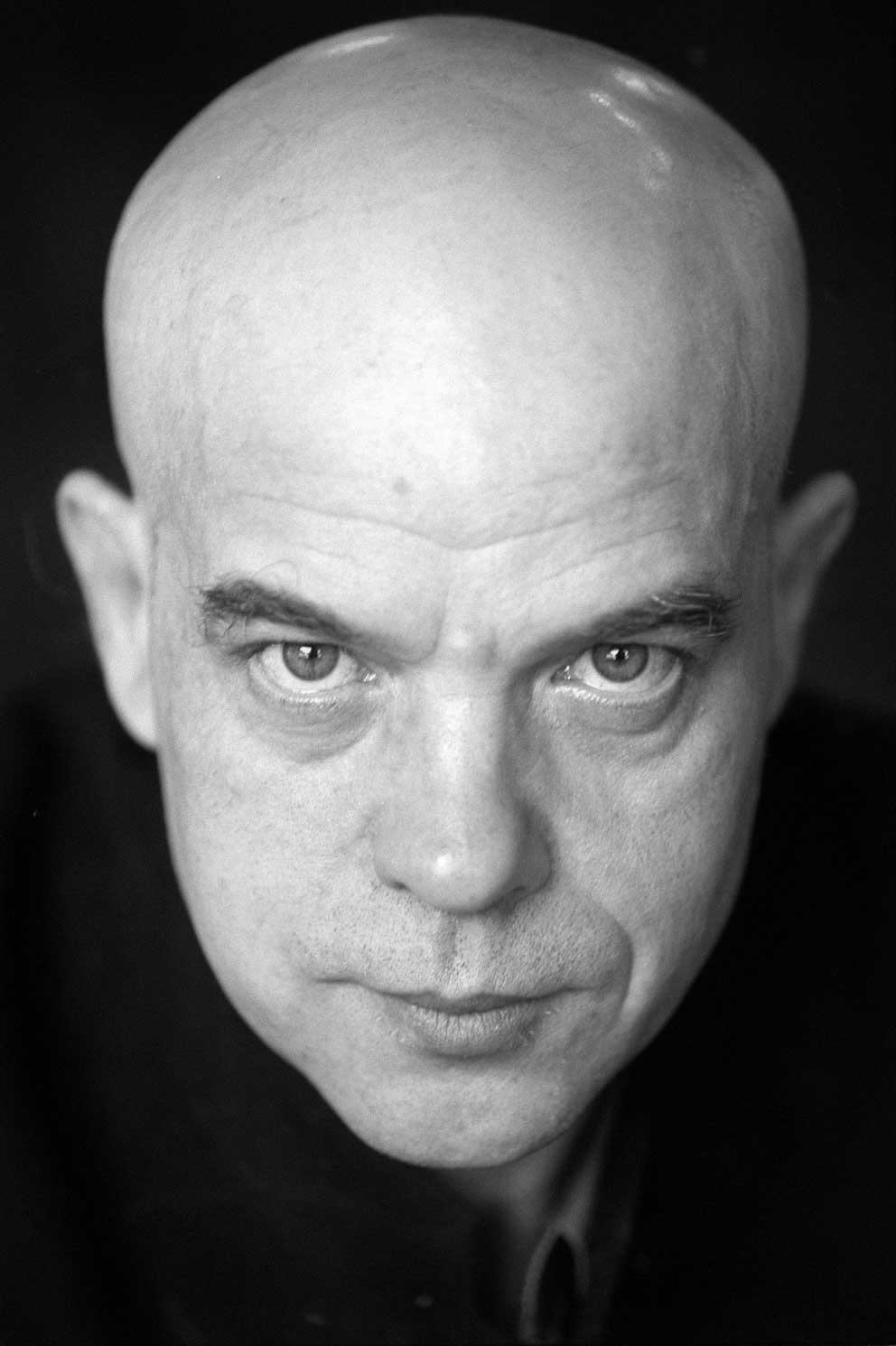

Jesús Ferrero

La carencia de vicios añade muy poco a la virtud, pensaba Antonio Machado. Y tenía razón. A lo largo de mi vida he conocido a ciertas personas sin vicios.

Recuerdo a un individuo que conocí en los confines de China que no bebía, no fumaba, no practicaba el sexo. Su dieta era extremadamente frugal y únicamente bebía un té venenoso que le iba momificando el cuerpo.

Su único alimento era una especie de sémola con una cucharadita de aceite de soja. Su sabor era indeciblemente vomitivo. La antigastronomía elevada a la enésima potencia.

El problema llegaba cuando estabas junto a él: era la imagen más pavorosa que he visto del vacío, y al mismo tiempo su personalidad me parecía una muralla neolítica.

Y no me refiero a esa vacío sustancial y sutilísimo del que hablan los ascetas, ni me refiero a la muralla que algunas almas colocan ante la corrupción y la avaricia.

Me refiero a un vacío sin sustancia, sin aliento, sin respiración. Me refiero a una muralla tras la cual sólo se veían las amplísimas dimensiones de la nada.

Y es normal, a través de las pasiones, positivas y negativas, el cuerpo se pone en movimiento y se revolucionan la cabeza y el corazón.

Y ahora sabemos que también el corazón tiene neuronas, y que a su manera piensa. (Ya lo habían adivinado los griegos, como tantas otras cosas).