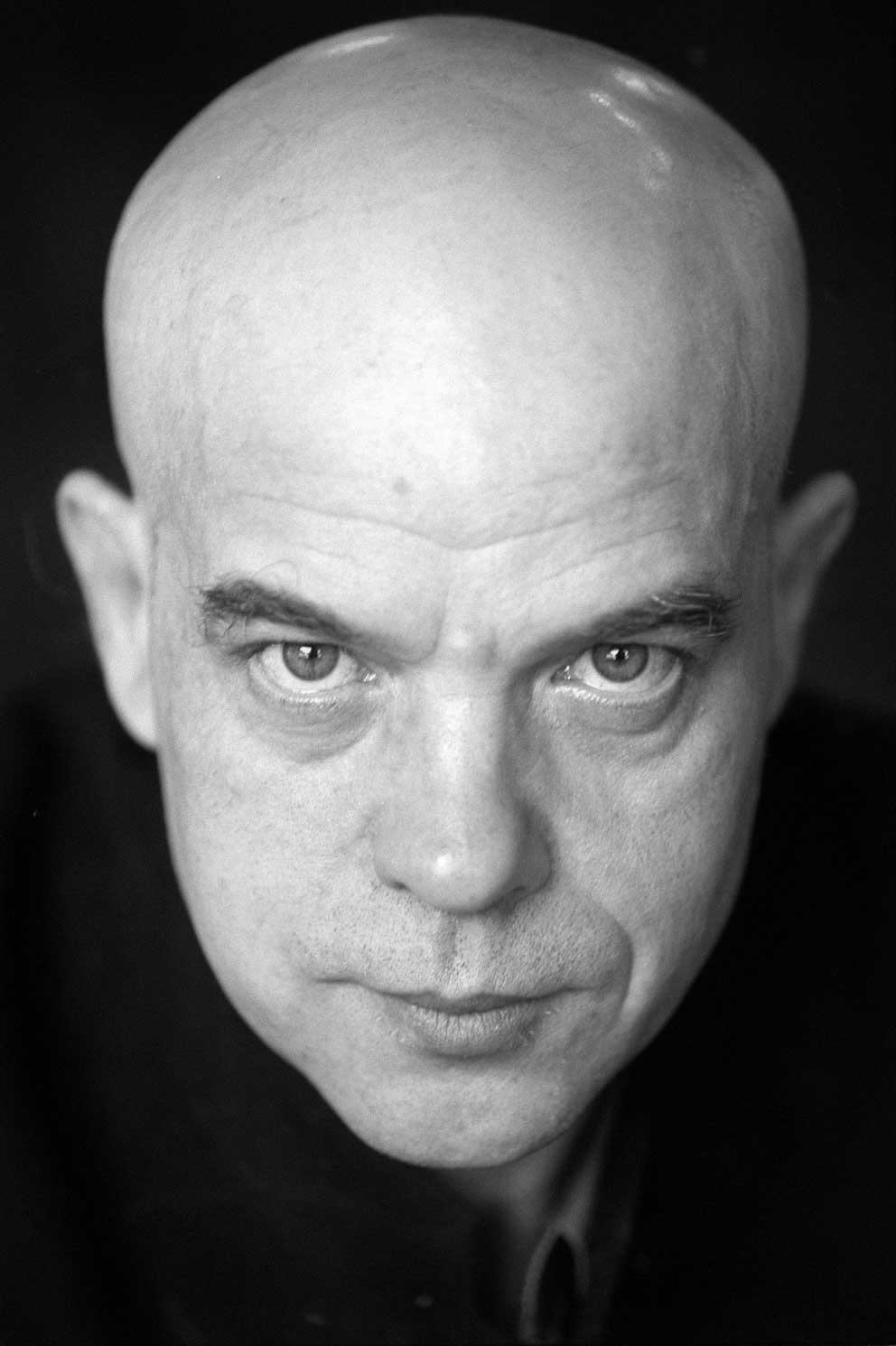

Jesús Ferrero

En mi última época de París estuve explorando los círculos ocultistas. Conocí a individuos que se hacían llamar Nabucodonosor o a individuas que decían llamarse Betsabé. Magos y magas que circulaban por salones penumbrosos recitando jaculatorias mántricas. Una noche, un hombre me dijo que le gustaría mucho tener en su casa la calavera de Édith Piaf, reina de Francia.

-¿A usted no? -me preguntó.

-Bueno -respondí-, a mi me encantaría tener sobre mi mesa la calavera de Murnau.

Se lo dije en broma (o al menos eso creí), pero él se lo tomó con absoluta seriedad y hasta me susurró al oído que conocía un operario del cementerio de Stahnsdorf que quizá podía hacer algo por mí.

Ahora la prensa proclama que han robado la calavera de mi admirado Murnau. Lo sé, nadie lo sabe mejor que yo. La calavera de Murnau es tan deseada como la del marqués de Sade, y los que hayan visto la película de Merhige La sombra del vampiro no dudarán de lo que estoy diciendo, por la sencilla razón de que Murnau era un cráneo privilegiado en el peor y en el mejor de los sentidos.

Ya se han hecho muchas cábalas acerca de tan pintoresca desaparición. Os diré la verdad: se trata, una vez más, de un acto de fetichismo, sin olvidar que el fetichismo suele estar a menudo ligado al mundo de los amuletos y los talismanes.

Siendo adolescente, conocí en Pamplona a un poeta que tenía sobre su mesa la calavera de su madre. Decía que le daba fuerza, que le inspiraba, y que gracias a ella estaba escribiendo versos memorables.

Entiendo a algunos profanadores de tumbas. He sido uno de ellos. Sí, acabo de confesarlo. He pasado tres días en Alemania, acosado por terribles obsesiones, y me he acercado al cementerio de Stahnsdorf.

¡Finalmente tengo sobre mi mesa de trabajo la calavera de mi adorado Murnau! La beso continuamente mientras siento que mi mente se va llenado de deliciosas monstruosidades.

(Continuará)